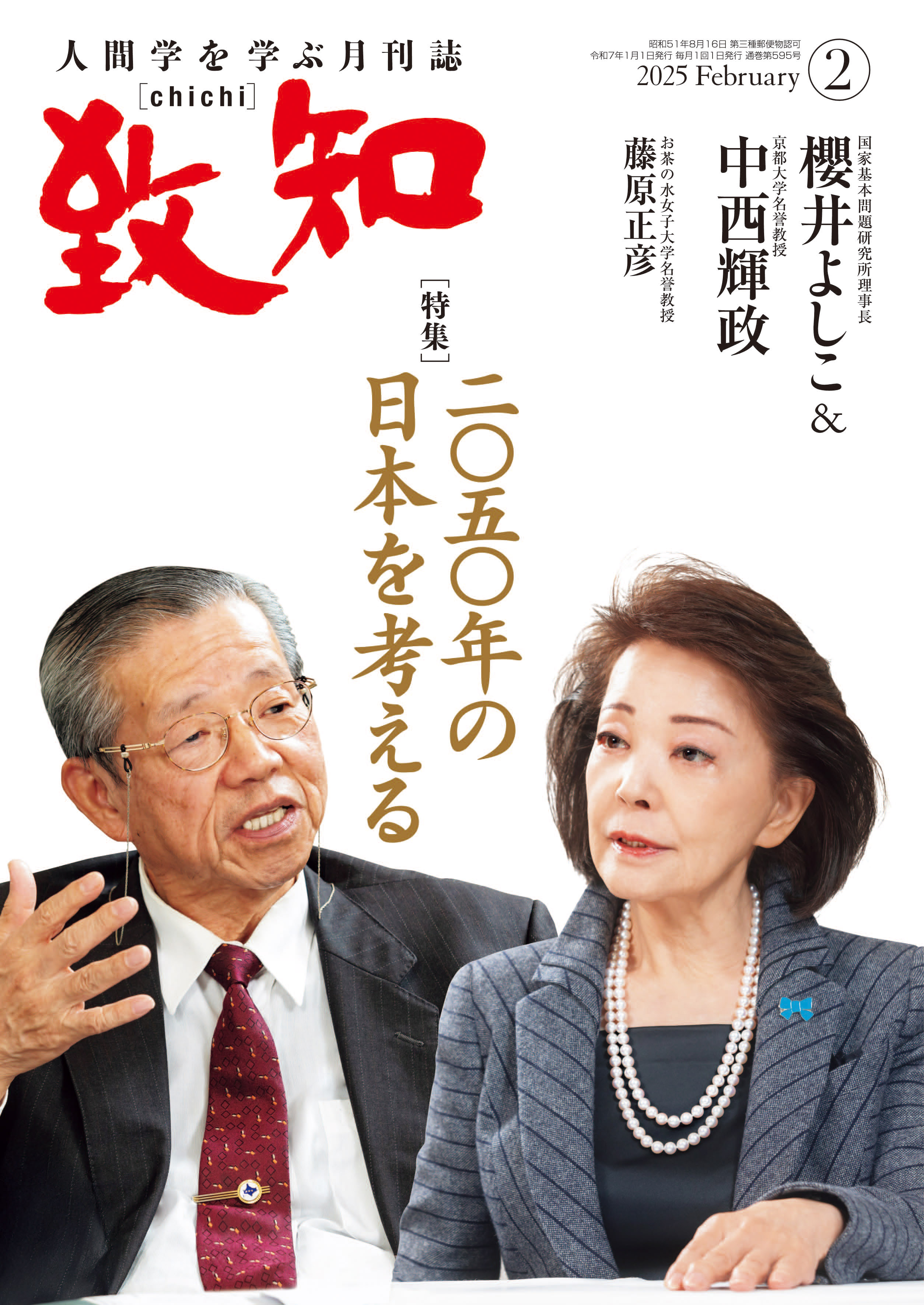

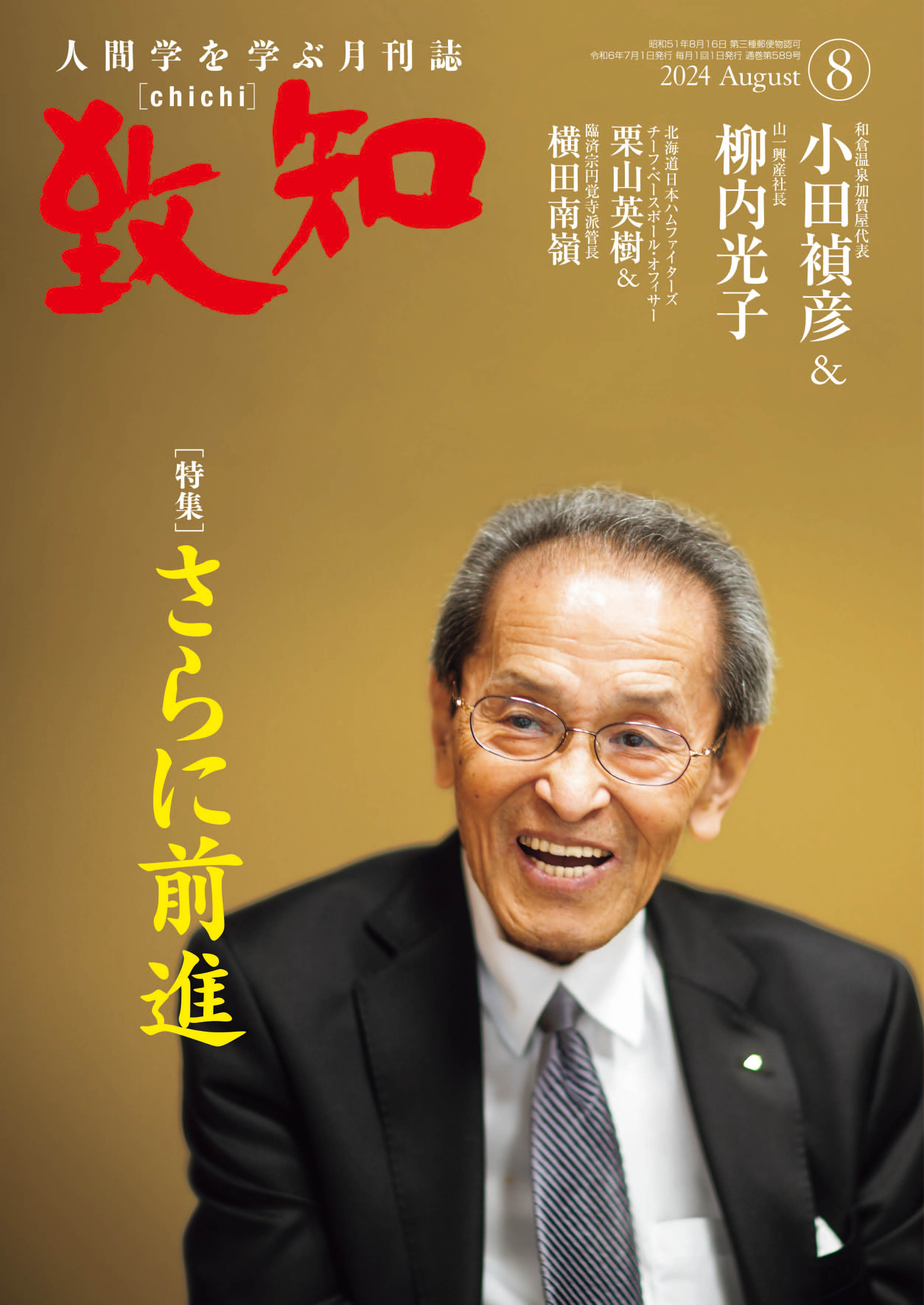

2 月号ピックアップ記事 /各界の識者に聞く

日本農業のあるべき姿 涌井 徹(大潟村あきたこまち生産者協会 会長)

日本の食料自給率は年々目減りし、実質18%に落ち込んでいるとも言われる。暗い影を落としているのが日本の食の土台たる米の収穫減、農村の衰退だ。米作り農家として国の減反政策に抗い、「若者が夢と希望を持てる農業の創造」に人生を懸けてきた涌井徹氏に訊く、日本の農業の生き筋。

いまは、農業が家業から産業へ変わる第二次産業革命の時代

涌井 徹

大潟村あきたこまち生産者協会 会長

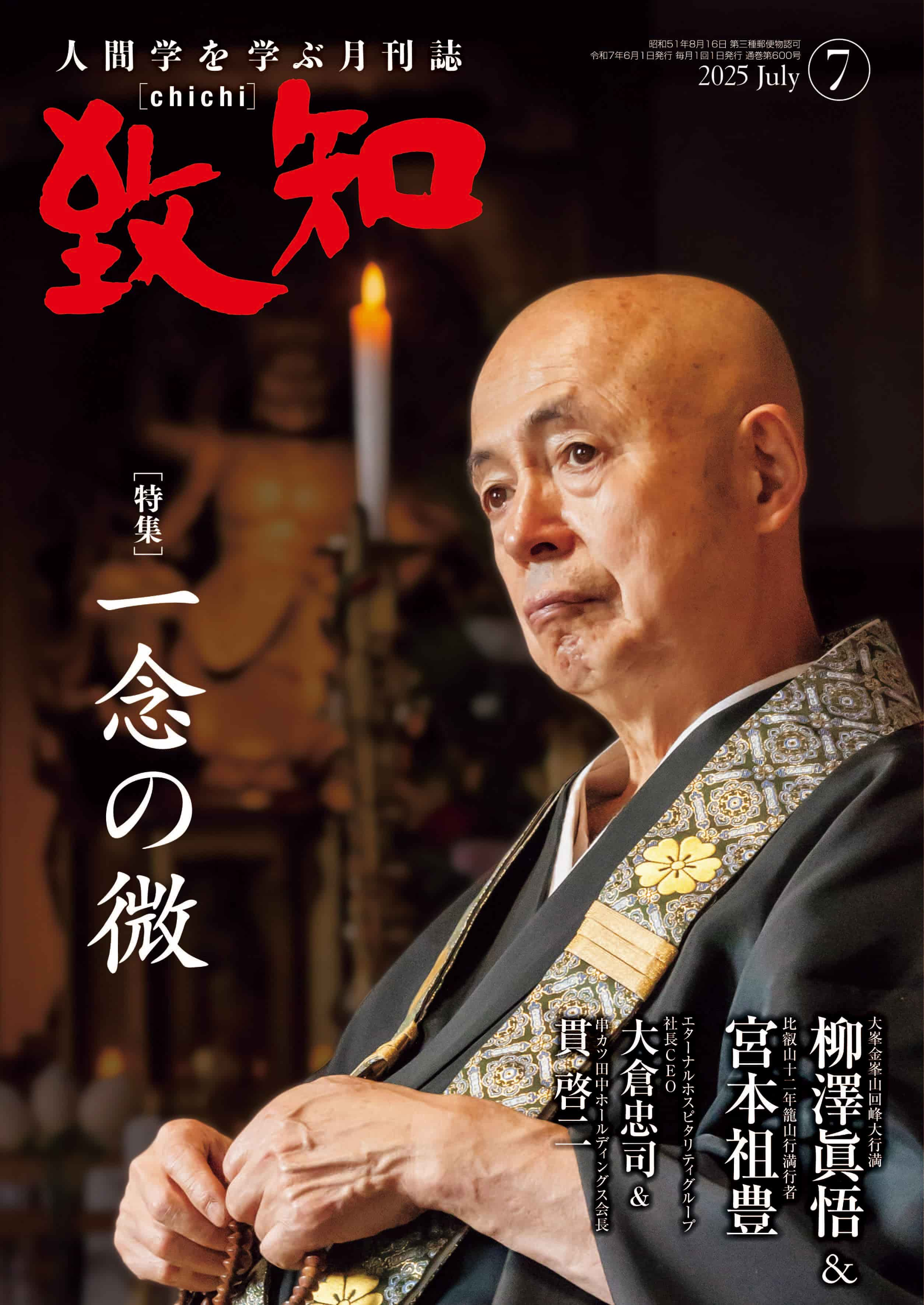

【写真=洗米から炊飯、検品、箱詰め、積み込みまでを自動で行い、年間3,000万食以上を生産する大潟村のパックライス工場。現在、廃校を活用した第二の工場が稼働準備に入っており、さらなる増産が可能になるという】

2050年の日本を考えた時、私が感じることを率直にお伝えします。この国ではもう、農業がなくなっているかもしれません。

現在、日本の就農人口のうち、農業を生業にする基幹的農業従事者の数は約130万人で、平均年齢は67~68歳と高齢化が進んでいます。これが15年後、2040年には30万人まで落ち込むとの試算が出ています。

これだけでも農業の危機は明らかですが、最近『日本農業新聞』で驚くべき数字が出ました。僅か5年後の2030年、日本の耕作面積(田畑)が2020年と比べて92万ヘクタール減ると言われております。東北地方の耕作面積が81万ヘクタールであることを考えれば、事の深刻さが伝わるはずです。

私が21歳で秋田県の大潟村(おおがたむら)に入植し、米作りを始めた1970年、国全体で年間1,400万トンの収穫がありました。それが現在は700万トン。田んぼが半減したも同然の数字です。

後で触れますが、50年以上続いた減反(げんたん)政策の影響は深刻です。

減反は戦後の米余りに対する生産調整の名目で始まった政策です。農地に対する作付面積に事細かな制限が設けられ、過剰に植えた稲は否応なく刈り取り(青刈り)の対象になりました。昨夏、話題になった米不足は様々な要因が囁(ささや)かれています。農家の私に言えるのは、減反政策の長期化による根本的な生産力の低下が招いた事態だということです。

米価が前年同月プラス1万円以上で高止まりしており、農家にはよいことだと思われがちですが、物価高の中、これが続けば消費者が安い海外の小麦や米に移ってしまい、再び米が余り、いま以上に離農者が増える恐れがあります。いま、既存の農業構造そのものが存続の瀬戸際にあるのです。

・

・

・

~本記事の内容~

◇米不足で露呈した日本農業の脆弱さ

◇減反政策に抗って打ち立てたモデル

◇農家が生き残るために忘れてはいけないこと

◇農業はいま、第二の〝産業革命〟の中にある

プロフィール

涌井 徹

わくい・とおる――昭和23年新潟県生まれ。農業専門学校を卒業後、45年21歳で秋田県大潟村に入植。62年大潟村あきたこまち生産者協会設立。同社を〝新農業政策のモデルケース〟と呼ばれる有力企業に育て上げる。令和3年パックごはんの販売を開始。近著に『大地を起こし、農を興す』(秋田魁新報社)がある。

編集後記

日本全体が米不足、米価高騰に悩まされた2024年。その要因は、インバウンドによる消費量増加や南海トラフ地震の警報による買いだめ需要、猛暑の影響で例年は家畜の飼料などに使用される〝くず米〟が減って作況指数(その年の農作物の生育や収穫高の状況を示した)が嵩増しされたことなど、複数挙げられています。しかし根本には、国政の誤り、生産力の大幅な低下があると涌井さんは言います。50年前から秋田の地で闘い続け、革新を続けてきたからこその説得力、そして希望に満ちた提言です。

特集

ピックアップ記事

-

対談

2050年の日本を考える

櫻井よしこ(国家基本問題研究所理事長)

中西輝政(京都大学名誉教授)

-

提言

明治に学ぶ2050年の日本をひらく道 ~日本を凜とした国にするために~

藤原正彦(お茶の水女子大学名誉教授)

-

各界の識者に聞く

日本再興は英霊の心にある

ジェイソン・モーガン(麗澤大学国際学部准教授)

-

各界の識者に聞く

国土強靱化で日本は再び輝く

藤井 聡 (京都大学大学院教授)

-

各界の識者に聞く

水を制する者は国家を制する

吉村和就(グローバルウォータ・ジャパン代表)

-

各界の識者に聞く

日本農業のあるべき姿

涌井 徹(大潟村あきたこまち生産者協会 会長)

-

各界の識者に聞く

日本語なくして日本人なし

齋藤 孝(明治大学文学部教授)

-

対談

日本の技術に未来はあるか

月尾嘉男(東京大学名誉教授)

坂村 健(YRPユビキタス・ネットワーキン グ研究所所長)

-

対談

日本の防衛はこれでいいのか

織田邦男(元航空自衛隊空将)

番匠幸一郎(元陸上自衛隊陸将)

-

鼎談

2050年 日本を富国有徳の国にするために 【我が国から勤勉・修養の精神をなくしてはならない】

田口佳史 (東洋思想研究家)

北 康利(作家)

横田南嶺(臨済宗円覚寺派管長)

好評連載

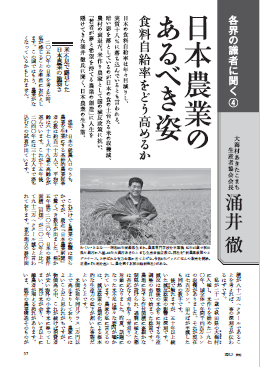

バックナンバーについて

バックナンバーは、定期購読をご契約の方のみ

1冊からお求めいただけます

過去の「致知」の記事をお求めの方は、定期購読のお申込みをお願いいたします。1年間の定期購読をお申込みの後、バックナンバーのお申込み方法をご案内させていただきます。なおバックナンバーは在庫分のみの販売となります。

定期購読のお申込み

『致知』は書店ではお求めになれません。

電話でのお申込み

03-3796-2111 (代表)

受付時間 : 9:00~17:30(平日)

お支払い方法 : 振込用紙・クレジットカード