4 月号ピックアップ記事 /鼎談

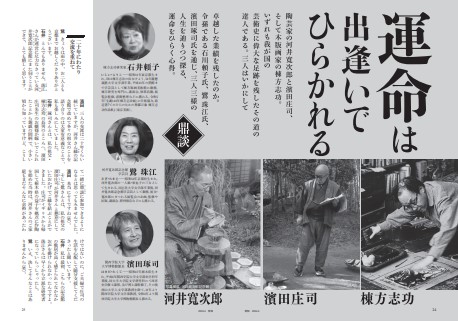

運命は出逢いでひらかれる 石井頼子(棟方志功研究家) 鷺 珠江(河井寬次郎記念館学芸員) 濱田琢司(関西学院大学大学博物館館長)

陶芸家の河井寬次郎と濱田庄司、そして木版画家の棟方志功。いずれも我が国の芸術史に偉大な足跡を残したその道の達人である。3人はいかにして卓越した業績を残したのか。令孫である石井頼子氏、鷺珠江氏、濱田琢司氏を通じ、三人三様の人生を辿りつつ探る、運命をひらく心得。

私は、人の運命をひらくものは出逢いだと思うんですけど、3人に共通するのは、その出逢いを引き寄せるだけのものを自分の中で積み上げていることだという気がします。

棟方について言えば、とにかく絵が好きで、描きたい、描きたいと一直線に努力を重ねていった先で、河井先生や濱田先生をはじめたくさんの方々との出逢いに恵まれて、運命がひらけていったのだといえます

石井頼子

棟方志功研究家

〈鷺〉

きょうは雨の中、お二人とも京都までお越しくださりありがとうございます。

〈石井〉

とんでもありません。珠江さんが運営に尽力なさっている河井寬次郎記念館にまた伺うことができて、とても嬉しく思います。

〈濱田〉

3人の交流は20年くらい続いていますが、河井さん縁の記念館で改めて各々の祖父のことを語り合うのは大変有意義なことで、私も楽しみにしていました。

〈石井〉

琢司さんとは、私の祖父・棟方志功の長男のところへ、濱田庄司先生のお嬢様が嫁いでこられたことから親戚の間柄で、小さい頃から知っていますけど、こうして一緒に鼎談に参加できるようになるとは思ってもみませんでした。

〈濱田〉

本当にそうですね(笑)。

そして鷺さんとは、私の祖父の濱田庄司が河井さんと懇意にしていたおかげでご縁を結ぶことができました。庄司がイギリスから帰国して栃木県の益子を拠点に作陶を始めた当時は、河井さんのご家庭もまだそんなに余裕があったわけではないのに、ご夫婦で庄司の生活を心配して随分支援してくださったと聞いています。

3人に共通するのは、その仕事量のすごさです。

寬次郎について言えば、ひっきりなしに訪ねて来るお客様の相手をしながら、いったいどうやってこなしたのだろうと思うくらいに仕事の量もバリエーションも多いのです。

寬次郎を思う度に、人間の可能性って無限大なんだと教えられている気がしています

鷺 珠江

河井寬次郎記念館学芸員

〈鷺〉

祖父の寬次郎を陶芸家として意識するようになったきっかけの一つは、大学で卒論を書いた時だったかもしれません。

私は文化史学のゼミに所属していて、最初は中国の陶磁史でもやろうかと思っていたんですけど、先生から「お祖父さんのことを書いたらいいじゃないか?」と勧められたんです。学生時代は外にばかり意識が向いていたんですけど、そのおかげで祖父のことを改めて深く知ることになりました。

大学では、義理の兄の勧めで学芸員の資格も取りました。高校の時にこの記念館ができたんですけど、河井家だけで財団法人にもせず立ち上げたものですから、素人集団での運営でした。せめて一人ぐらい学術的な専門家がいたらと……。

ただ、学芸員の単位は在学途中から取り始めたので、卒業するまでに履修を終えることができなくて、就職せずにここでアルバイトをしながら聴講生として大学へ通い続けて資格を取得しました。

〈石井〉

私も大学で学芸員の資格を取りました。

棟方は生前に自分で美術館を持ちたいという思いを強く抱いていましたが、あいにくその思いを叶かなえることはできず、鎌倉の自邸の庭に棟方版画美術館が開館したのは、棟方の没後7年も経ってのことでした。

しかしそのずっと以前から、私は当たり前のように学芸員になることを期待されていて、中学、高校の頃から、とにかく学芸員資格さえ取れたらという思いで大学へ進んだのです。

3人ともビックリするくらいに仕事をしていますよね。庄司は晩年、こんな話もしています。

「私は、生涯の大変興味深い時期に到達したと思っています。仕事をしている限り、万事よい。仕事が最善です。仕事中は、諸問題は悉(ことごと)く消え失せます。私がいつも好んで仕事場へ行き、夜中まで仕事を続ける理由は、それなのです」

濱田琢司

関西学院大学大学博物館館長

〈濱田〉

私も母から「取っておきなさい」と言われて大学の時に学芸員資格を取りました。実習では、美術館が限られている中で学生の派遣先を決めるのは大変なので、担当の先生から「コネのある人はなるべく申し出てほしい」と言われて、実家の濱田庄司記念益子参考館に入ったんです。

私の専門は地理学で、その時はまだ祖父の業績にそれほど興味を抱いていたわけではありませんでした。

しかし、地理学の卒論に取り組む過程で都会と田舎の関わりについて考えるようになって、そう言えば祖父のやっていた民藝運動も、中央の知識人が地方へ行って「これいいね」と優れた生活道具を発掘する活動だったことに思い至りまして。

そこから都会と田舎、中央と地方という視点で研究を進めていく中で、庄司についての理解も深まっていったんです。

〈石井〉

最初は、濱田先生から少し距離を置かれているようなところがありましたよね。

〈濱田〉

身内である祖父の名を掲げて研究するのは抵抗があったんです。最近は、あまり気にしないようになりましたが(笑)。

プロフィール

石井頼子

いしい・よりこ――昭和31年東京都生まれ。母は棟方志功の長女けよう。54年慶應義塾大学文学部卒業。平成23年の閉館まで学芸員として棟方版画美術館に勤務。棟方研究を専門に、講演会、執筆活動、展覧会監修、書簡整理などに携わる。令和5年「生誕120年棟方志功展」に学術協力。最近著『てのひらのなかの神羅万象 棟方志功作品集』(東京美術)。

鷺 珠江

さぎ・たまえ――昭和32年京都府生まれ。河井寬次郎の一人娘・須也子の三女として生まれる。同志社大学文学部卒業後、河井寬次郎記念館学芸員として勤務。祖父・寬次郎にまつわる展覧会の企画、監修や出版、講演会、資料保存などにも携わる。

濱田琢司

はまだ・たくじ――昭和47年栃木県生まれ。平成8年関西学院大学文学部史学科卒業後、同大学大学院文学研究科にて西洋史学修士課程、及び博士課程修了。その後南山大学人文学部教授を経て、31年より関西学院大学文学部教授。令和4年より関西学院大学大学博物館館長も務める。

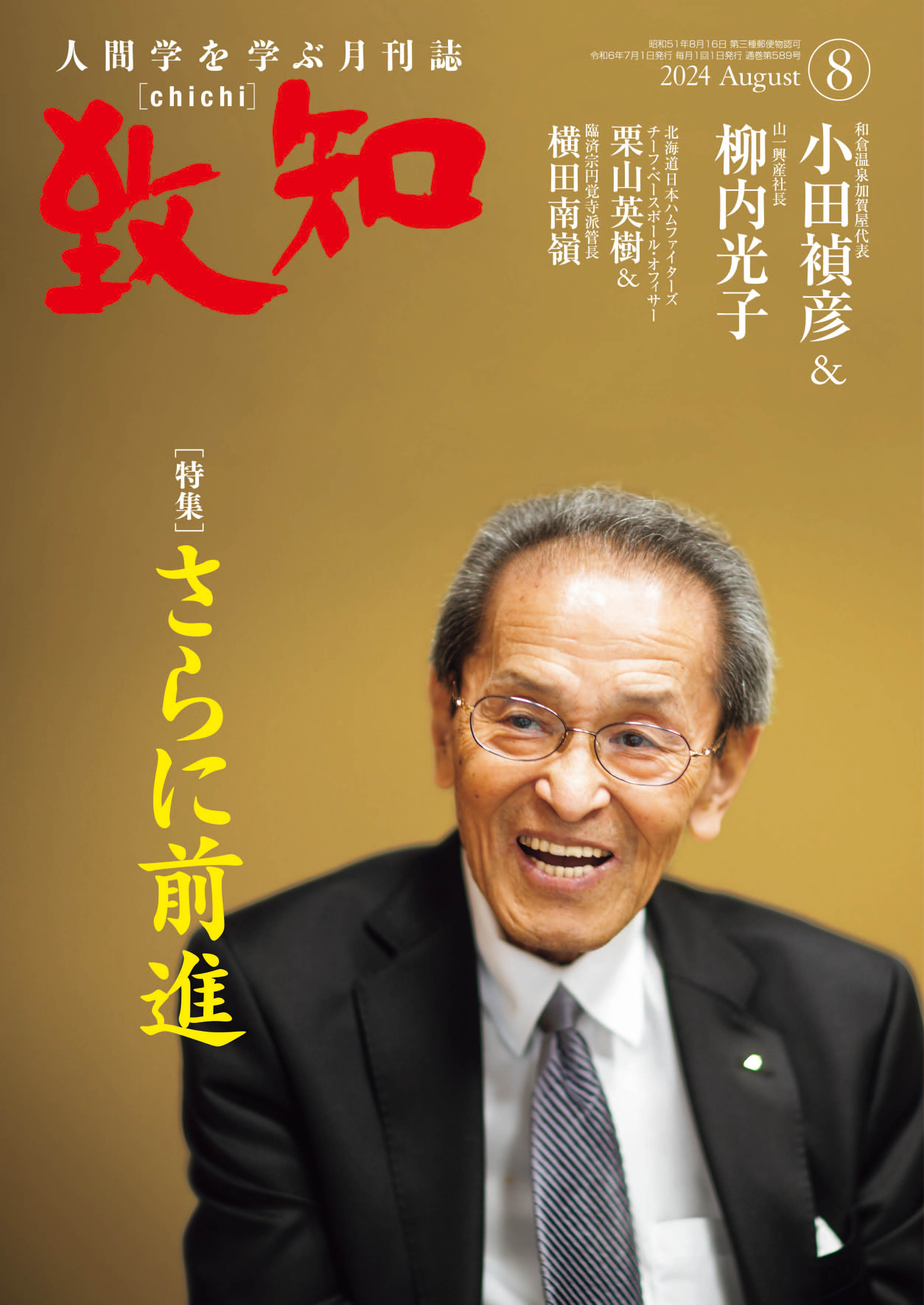

編集後記

陶芸と木版画、それぞれの道を生涯懸けて探究し続けた河井寬次郎、濱田庄司、棟方志功。令孫である鷺珠江さん、濱田琢司さん、石井頼子さんに、深い信頼関係で結ばれた3人の交流と足跡を辿りつつ、運命をひらく条件について語り合っていただきました。会場は鷺さんが学芸員を務める京都の河井寬次郎記念館。敬愛する祖父を語るお三方の生き生きとした表情がとても印象的でした。

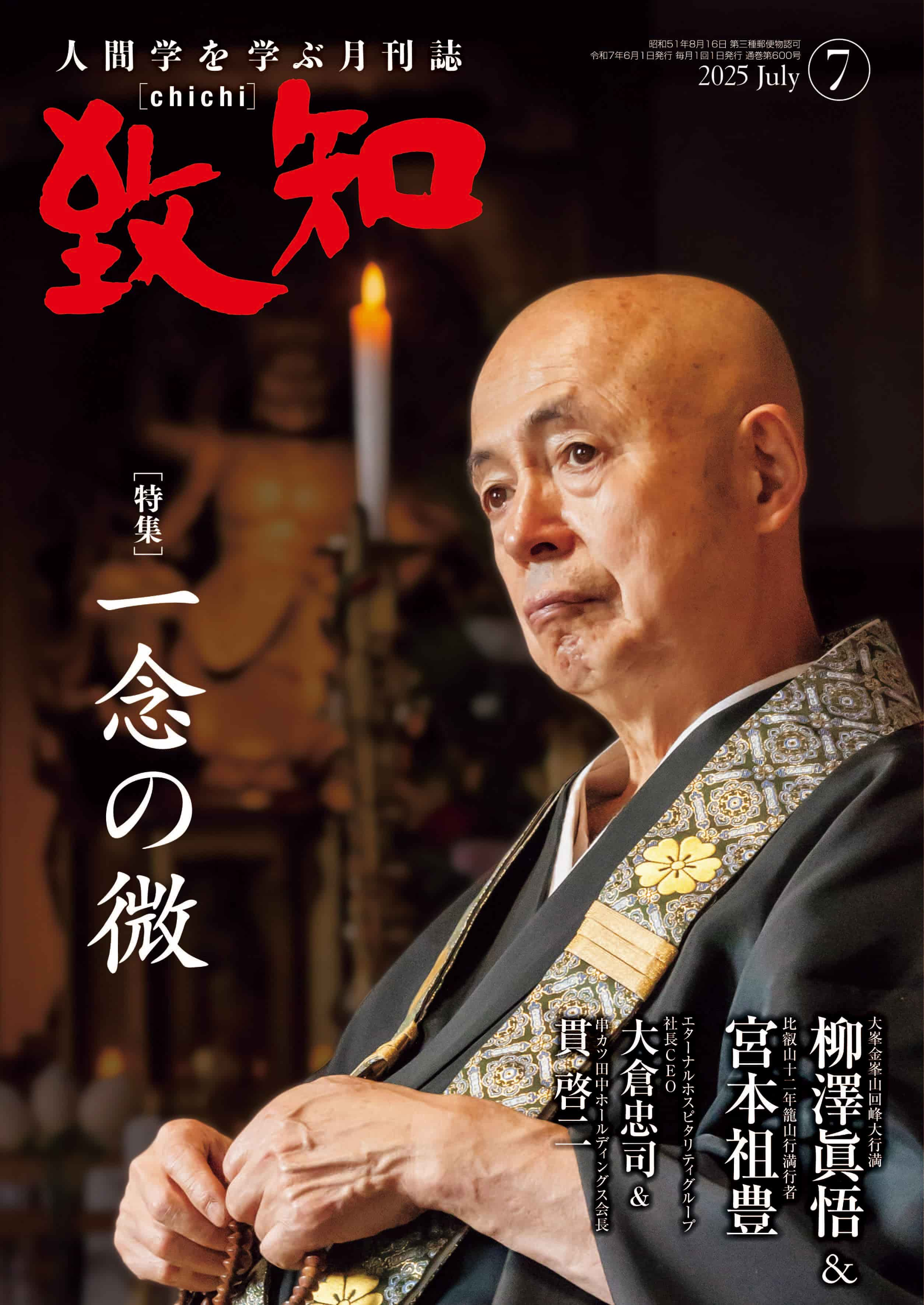

特集

ピックアップ記事

-

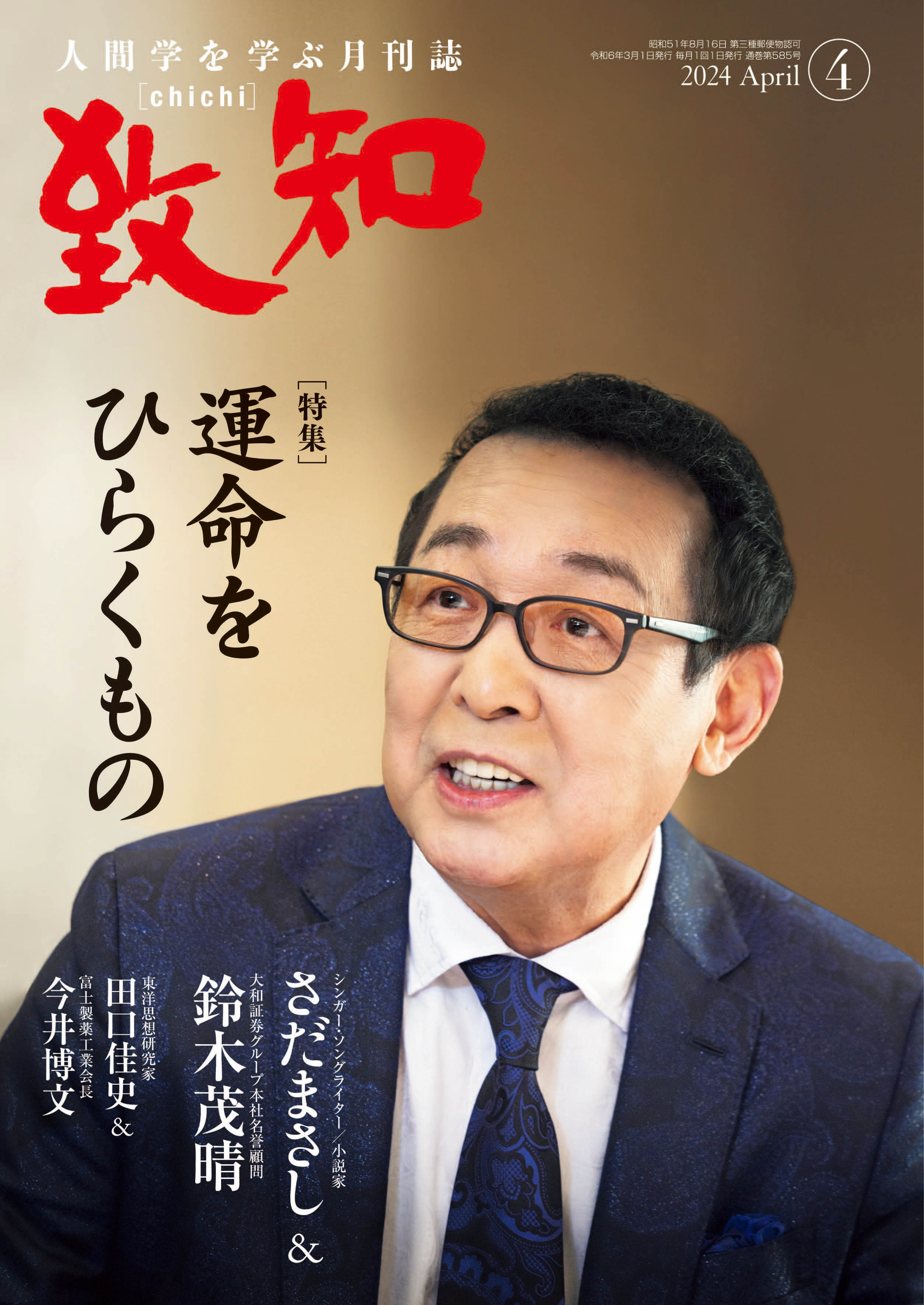

対談

かくて運命の扉をひらいてきた

さだまさし(シンガー・ソングライター/小説家)

鈴木茂晴(大和証券グループ本社名誉顧問)

-

鼎談

運命は出逢いでひらかれる

石井頼子(棟方志功研究家)

鷺 珠江(河井寬次郎記念館学芸員)

濱田琢司(関西学院大学大学博物館館長)

-

エッセイ

【修己治人の人】古賀穀堂の生き方に学ぶ

伊香賀 隆(佐賀大学地域学歴史文化研究センター特命研究員)

-

エッセイ

あなたの中には未知の能力が眠っている

中澤公孝(東京大学大学院総合文化研究科教授)

-

インタビュー

すべてのものに感謝

長沼昭夫(きのとや会長)

-

インタビュー

困難は人生のハードル 乗り越えた喜びは私だけのもの

川嶋みどり(日本赤十字看護大学名誉教授)

-

インタビュー

98%の船を失った漁師たちは、なぜ海に出たのか

山崎義広(重茂漁業協同組合代表理事組合長)

-

対談

一念三千【仏教と量子力学の融合が世界平和をひらく】

堀澤祖門(泰門庵住職)

村松大輔(開華GPE代表理事)

-

対談

繁栄するものと廃れゆくものの道

田口佳史(東洋思想研究家)

今井博文(富士製薬工業会長)

好評連載

バックナンバーについて

バックナンバーは、定期購読をご契約の方のみ

1冊からお求めいただけます

過去の「致知」の記事をお求めの方は、定期購読のお申込みをお願いいたします。1年間の定期購読をお申込みの後、バックナンバーのお申込み方法をご案内させていただきます。なおバックナンバーは在庫分のみの販売となります。

定期購読のお申込み

『致知』は書店ではお求めになれません。

電話でのお申込み

03-3796-2111 (代表)

受付時間 : 9:00~17:30(平日)

お支払い方法 : 振込用紙・クレジットカード