4 月号ピックアップ記事 /インタビュー

河井寬次郎が残した言葉 鷺 珠江(河井寬次郎記念館学芸員)

陶芸、彫刻、書や随筆など、生涯を通じて膨大な作品を残した陶芸家の河井寛次郎。我が国の近代工芸界にこれほど絶大な影響を与えた人はいない。類を見ない表現力に留まらず、その生き方や哲学的な言葉はいまなお多くの人を鼓舞し続けている。その河井寛次郎の辿った生涯や残した言葉を、寛次郎の孫であり記念館学芸員の鷺珠江さんにお話しいただいた。

作品と違い言葉は目に見えるものではなく、ましてや薬ではありません。ですが、言葉には自分の気持ちを立て直し、奮い立たせ、目の前の問題や壁を乗り越えていく大きな生きる力があると信じています

鷺 珠江

河井寬次郎記念館学芸員

生涯を通じて膨大な作品を残した寬次郎は、陶器以外にも木彫やデザインなど数多の仕事を手掛け、同時に詩人や随筆家として多くの言葉も残しています。

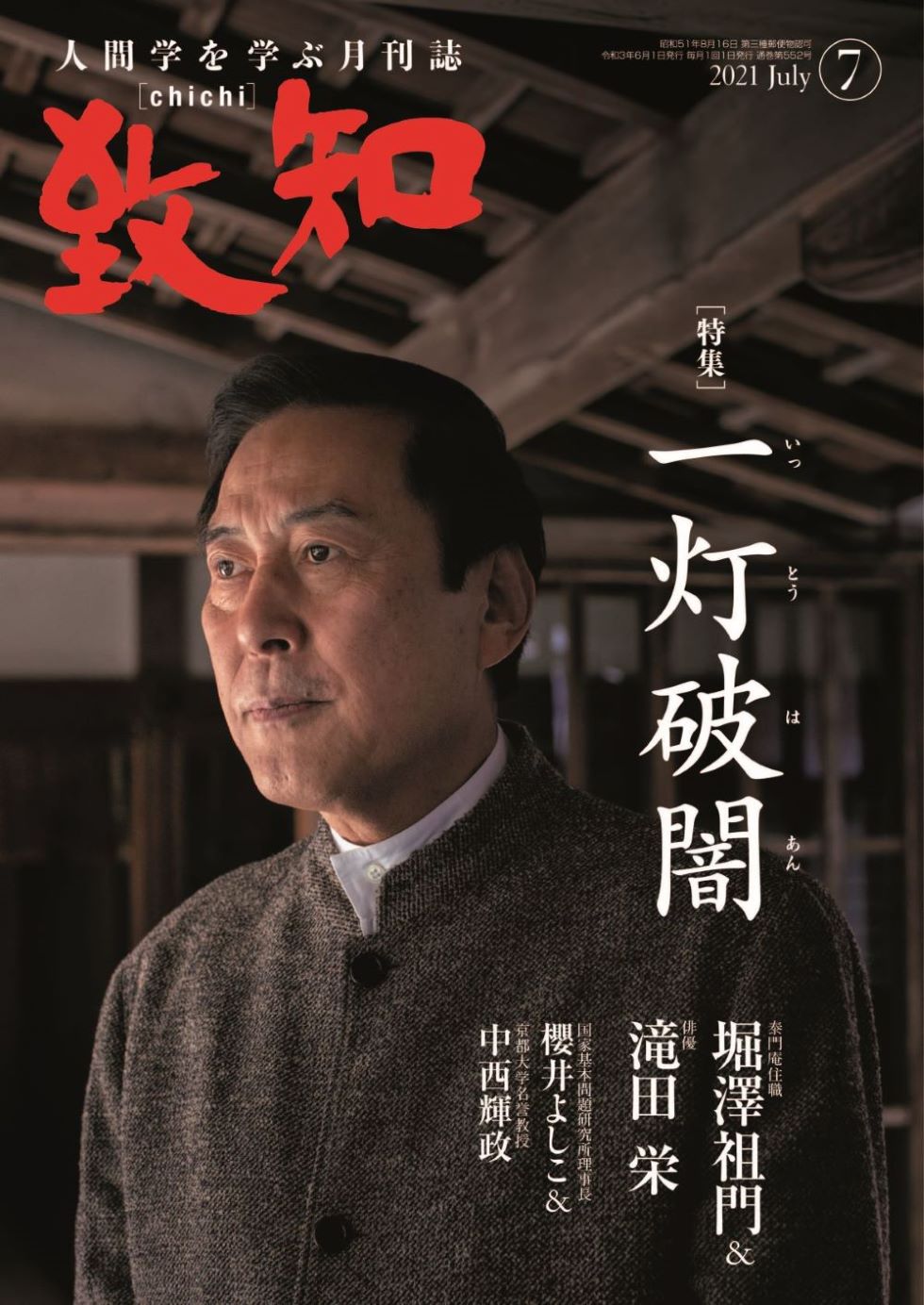

「一灯破闇」

この言葉もまた、寬次郎が創作した四字造語です。残念ながらこの言葉が記された書や作品は当館には残されていません。寬次郎と交流の深かった実業家・大原総一郎氏が将棋の大山康晴十五世名人に贈った寬次郎作の陶板に書かれていた言葉だと聞いています。

寬次郎は多くの作品を残すも、その解釈はすべて受け手に委ねていました。四字造語に関しても、どれも読み方をつけていないため、私たちは「一灯破闇」を「一つの灯り、闇を破る」と読んでいます。

寬次郎は深夜寝入りばなや明け方に言葉を思いつくことが多く、枕元にはいつも紙と筆記用具が置かれていました。それらの言葉の中には幾度も推敲を重ねる過程で最終的に熟語となったものが多くあります。60代頃までは詩的な言葉が多かったのに対し、70代では四字造語が増えているため、この言葉も晩年のものと推察しています。事実、「灯が一つ大きな闇に穴あけて居る」という同義の詞句が実際の書と共に残っています。

(写真)河井寬次郎記念館にて撮影

プロフィール

鷺 珠江

さぎ・たまえ――昭和32年京都府生まれ。河井寬次郎の一人娘・須也子の三女として生まれる。同志社大学文学部卒業後、河井寬次郎記念館学芸員として勤務。祖父・寬次郎にまつわる展覧会の企画、監修や出版、講演会、資料保存などにも携わる。

編集後記

陶芸家・河井寬次郎の令孫・鷺珠江さんに記念館を案内いただきながら、その人生や思い出などを語っていただきました。寬次郎が残した言葉からは、その真摯で一途な生き方が伝わってきます。

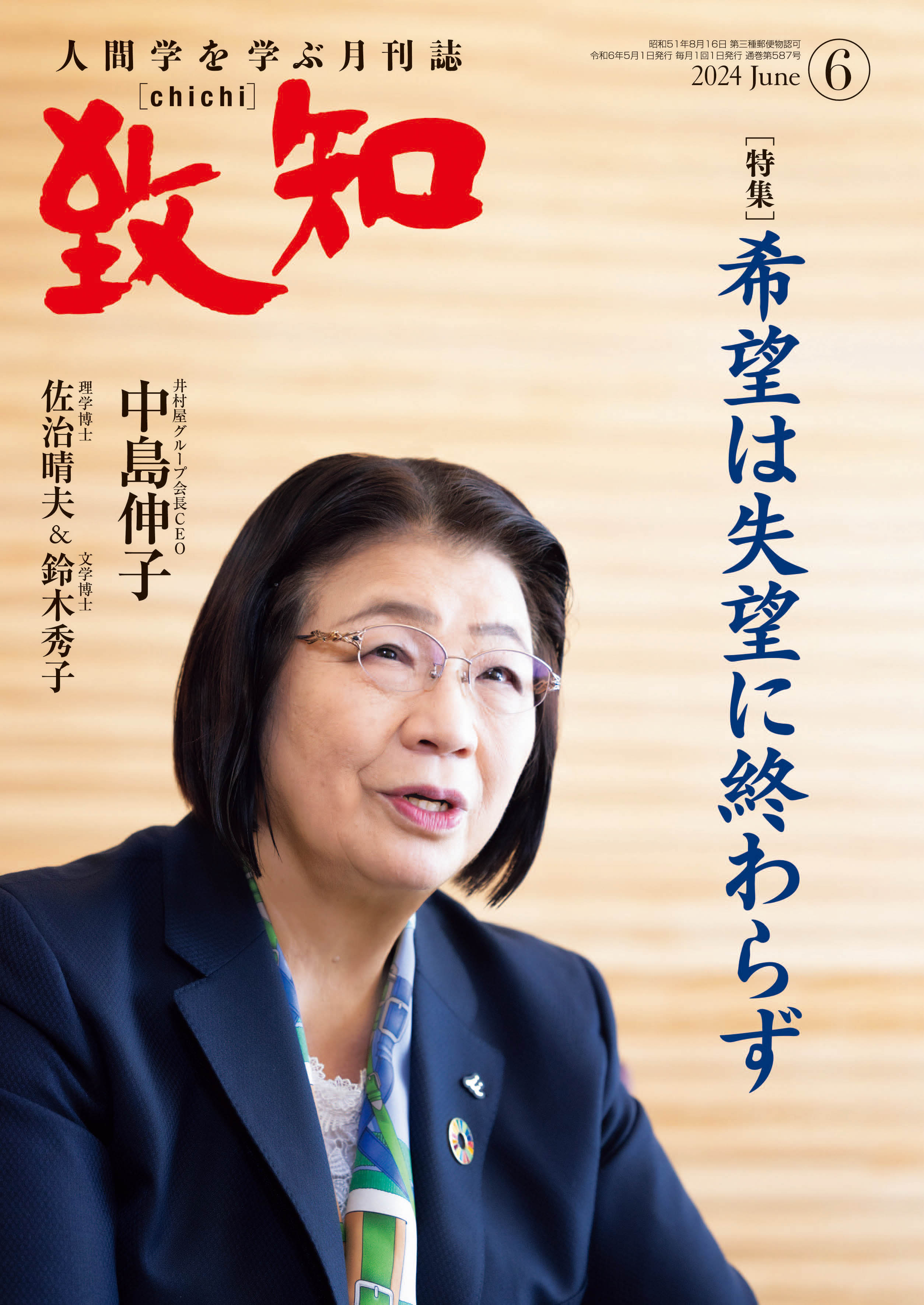

特集

ピックアップ記事

-

対談

道を求める心が世の一灯となる

堀澤祖門(泰門庵住職)

滝田 栄(俳優)

-

対談

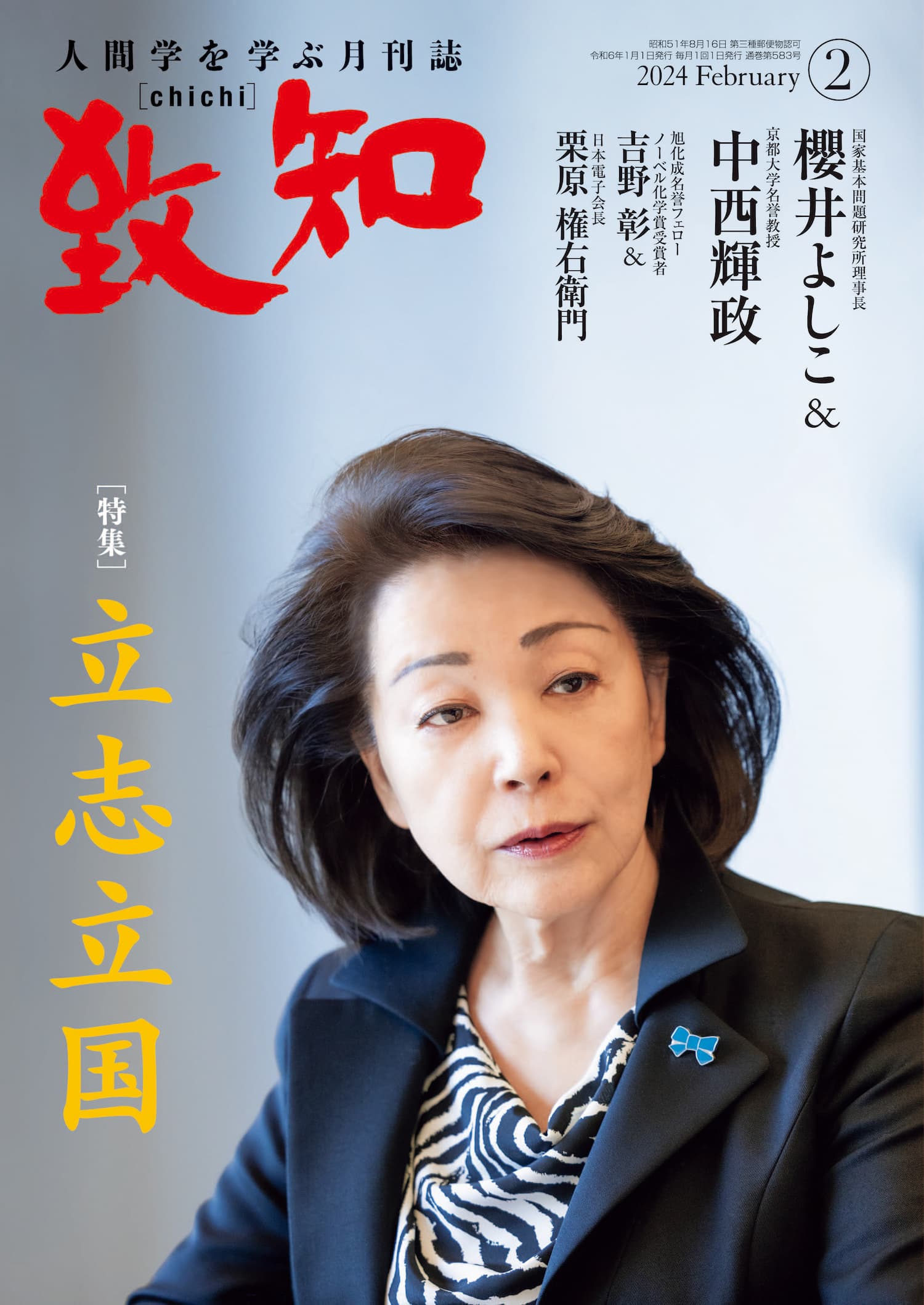

日本を照らす光はあるか ——この闇を破る道筋

櫻井よしこ(国家基本問題研究所理事長)

中西輝政(京都大学名誉教授)

-

対談

童謡が日本の未来をひらく

大庭照子(日本国際童謡館館長)

海沼 実(日本童謡学会理事長)

-

インタビュー

河井寬次郎が残した言葉

鷺 珠江(河井寬次郎記念館学芸員)

-

インタビュー

一千人のSOSに向き合い続けて

藤藪庸一(白浜バプテストキリスト教会牧師)

-

インタビュー

〝一滴〞に想いを込めて 酒造りの道を歩み続ける

鈴木 整(一ノ蔵社長)

-

インタビュー

奉仕の心と知恵があれば人生はひらける

鈴木富佐江(さくら着物工房主宰)

-

インタビュー

見えたものがすべてではない。 思い込みを解放して生きる

志村祥瑚(精神科医/マジシャン)

-

対談

特殊部隊に学ぶ 危機を突破する最強組織のつくり方

荒谷 卓(熊野飛鳥むすびの里代表)

伊藤祐靖(特殊戦指導者)

好評連載

ピックアップ連載

バックナンバーについて

バックナンバーは、定期購読をご契約の方のみ

1冊からお求めいただけます

過去の「致知」の記事をお求めの方は、定期購読のお申込みをお願いいたします。1年間の定期購読をお申込みの後、バックナンバーのお申込み方法をご案内させていただきます。なおバックナンバーは在庫分のみの販売となります。

定期購読のお申込み

『致知』は書店ではお求めになれません。

電話でのお申込み

03-3796-2111 (代表)

受付時間 : 9:00~17:30(平日)

お支払い方法 : 振込用紙・クレジットカード