6 月号ピックアップ記事 /対談

幼児期における国語教育の驚くべき力 安井俊明(安松幼稚園理事長) 小泉敏男(東京いずみ幼稚園園長)

国語力を養う重要性は多くの識者が強調するところである。しかし日本語を幼児期からいかに与えるべきか、人生にどんな意義があるのか。明瞭な答えを持つ人は少ない。いま日本の東西で、多彩な教育プログラムの根幹に国語教育を据える二園――安松幼稚園の安井俊明理事長、東京いずみ幼稚園の小泉敏男園長に、半世紀にわたる実践から掴んだものを披瀝いただく。

幼児期に子供が身につけた資質、人間としての"骨格"は、その後に潰されたように見えても、絶対に潰されない

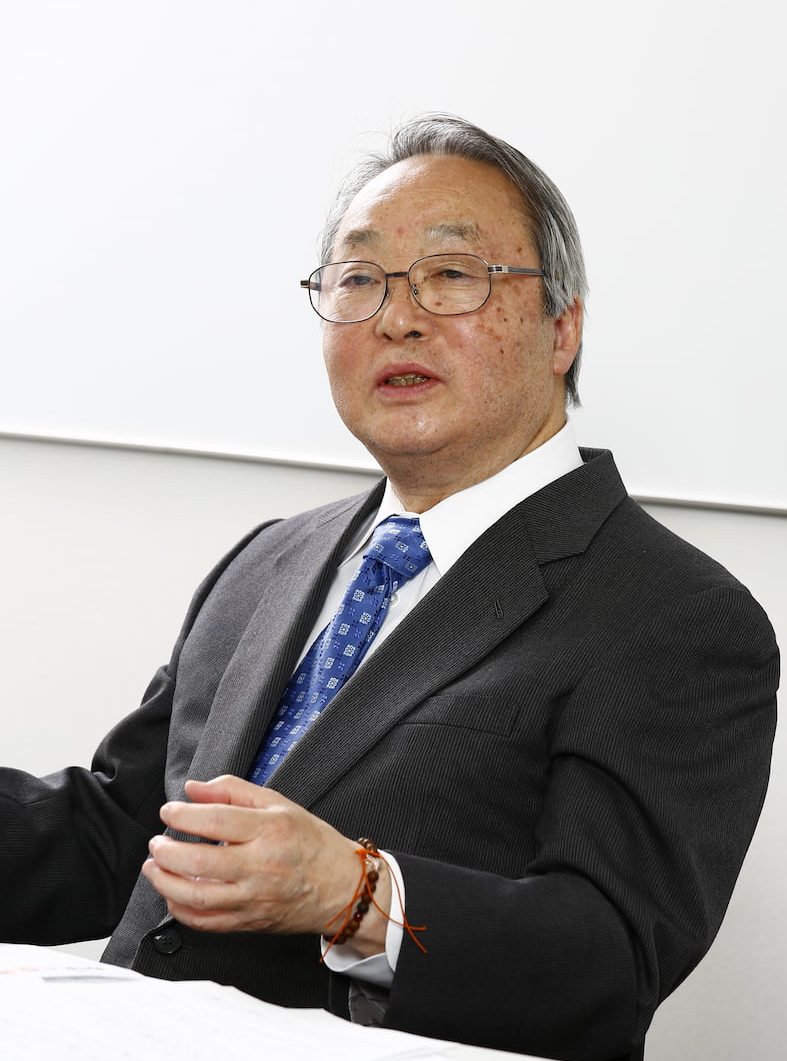

安井俊明

安松幼稚園理事長

〈安井〉

初めまして、安松幼稚園の安井です。きょうはわざわざ大阪までお越しいただいて、恐縮しております。

〈小泉〉

東京いずみ幼稚園の小泉です。お会いできて光栄です。

〈安井〉

きょうは本当に楽しみにしていました。送っていただいた先生の『致知』の記事やご著書『最高の育て方事典』を見たら、うちの考え方と7~8割同じだと知りましてね。同志を得た思いで、嬉しく楽しく拝読しました。

〈小泉〉

そうですねぇ。私も先生の資料を拝見して驚きました。

〈安井〉

国が大変なことになっているこの時代、どう屋台骨を支えていくかと、私は常々学校の責任というものを思うんですね。それは日本の文化を次の世代に伝えていくこと。これを担えるのが国語教育じゃないでしょうか。

安松幼稚園で配布される『こころの詩』の朗誦を通して『論語』や吉田松陰の言葉に触れ、心を養う園児たち

「よい言葉をインプットすれば、よいアウトプットができる」

至極単純で、子供の脳にインプットされた大量の言葉は、やがて溢れ出し、日記や作文の中で使われるようになります。そのうち体験と結びついて意味が分かり、一生役に立つ知識になって定着していくんです

小泉敏男

東京いずみ幼稚園園長

〈安井〉

読み書きはもちろん思考そのものも、すべての知的活動は国語が根本であり、国語を道具として行うものです。ですから、教育において国語は最優先されるべきものだと思います。ところが、世の中はそうなっていないですね。

〈小泉〉

はい。今年、うちは創立50年目を迎えましたが、漢字教育を始めた頃は、周囲からはまあ白い目で見られました。自分が伝える力が乏しかったせいもあり、間違いなくいいと思う教育も、当時は大っぴらにできませんでしたね。

漢字教育がどれだけ子供を育てる力があるのか、やってみればすぐ成果は出る。でも、親からその理解を得るのが大変なんですよね。

東京いずみ幼稚園の姉妹園にあたる保育園の発表会で5歳児たちにより上演された『赤城山』(国定忠治)の様子

~本記事の内容~

◇国語教育は最優先すべきもの

◇幼稚園児への漢字教育は尚早か?

◇子供の実態に当たり適時教育をせよ

◇語彙力が学習力をつくる

◇教育は〝型〟を教えるところから始まる

◇古典を通して文化を伝承する

◇大量のよいインプットがよいアウトプットをつくる

◇古典が養うものとは何か

◇教師と保護者に情熱があるか否か

◇美しい日本語が人生をつくる

◇幼児期に身につけた"骨格"は絶対に潰されない

プロフィール

安井俊明

やすい・としあき――昭和24年大阪府生まれ。46年大阪教育大学卒業、48年同大学大学院教育学研究科修士課程修了。大阪府立岸和田高等学校数学科教諭となる。その後、大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎数学科教諭、大阪教育大学講師、清風南海高等学校数学科教諭、相愛中学校・高等学校校長などを歴任し、職員の意識改革、学校改革に取り組む。平成8年より現職。数学教育関係の専門書ほか、漢字・国語に関するエッセイを多数執筆。

小泉敏男

こいずみ・としお――昭和27年東京都生まれ。立教大学在学中に小泉補習塾を運営、卒業後の51年父と共にいずみ幼稚園を創設。石井式漢字教育、ミュージックステップ音感教育など画期的なプログラムを早期に導入。平成7年より園長。16年第13回音楽教育振興賞を幼児教育界で初めて受賞する。近著に『最高の育て方事典』(講談社)『国語に強くなる音読ドリル』(小泉貴史氏と共同監修/致知出版社)がある。

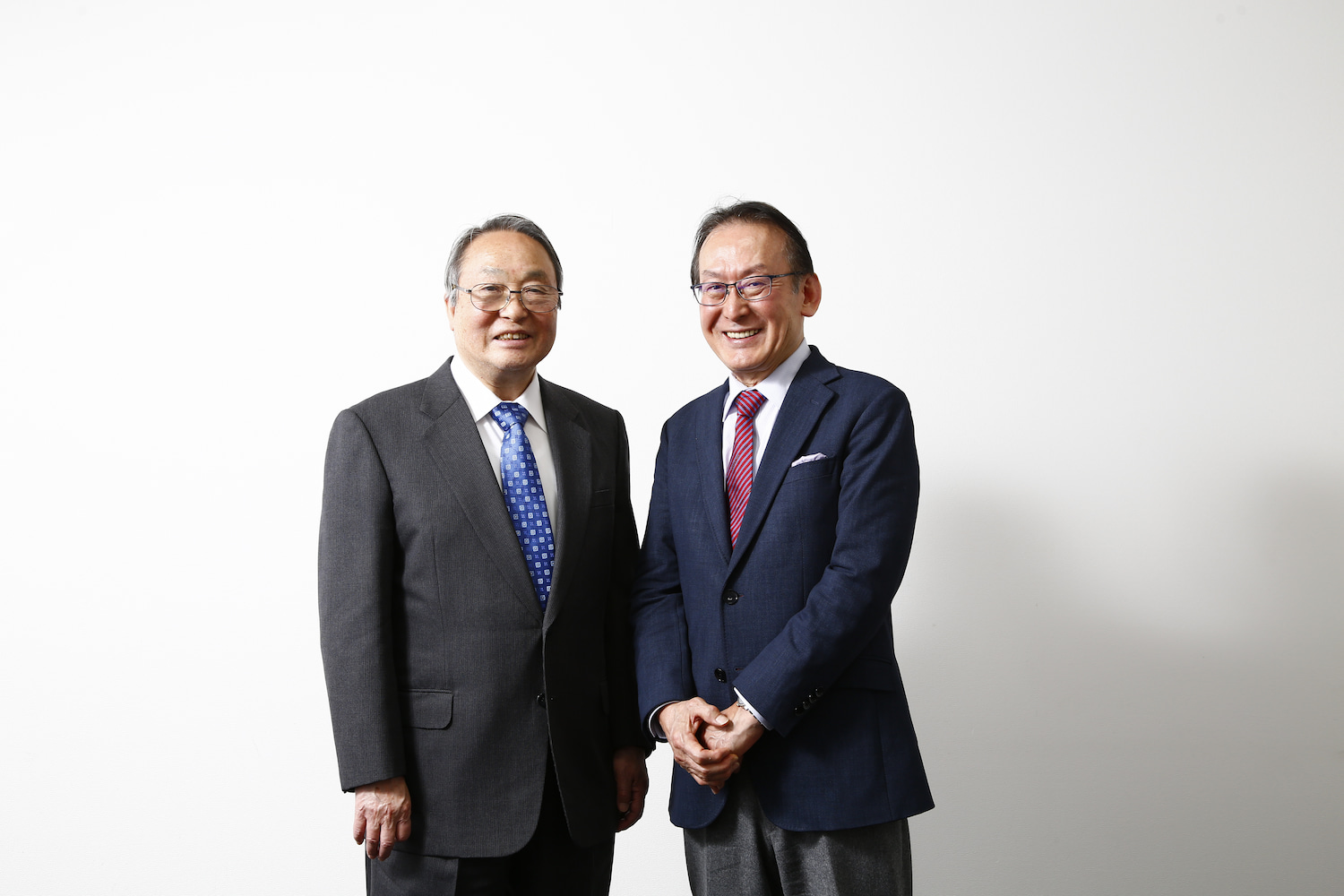

編集後記

4月初旬、多忙な入園式シーズンの間隙を縫って、漢字に始まり古典、名文と良質な国語に立脚した幼児教育を実践する安井俊明さんと小泉敏男さんに対談いただきました。大阪と東京、地域は異なれど、目指すものを一にするお二人の話は白熱。幼児期の国語教育は尚早との声がある中で、むしろ日本で紡がれてきた豊饒な文化を受け取り、情緒を育み、生涯消えない力になることを教えられました。

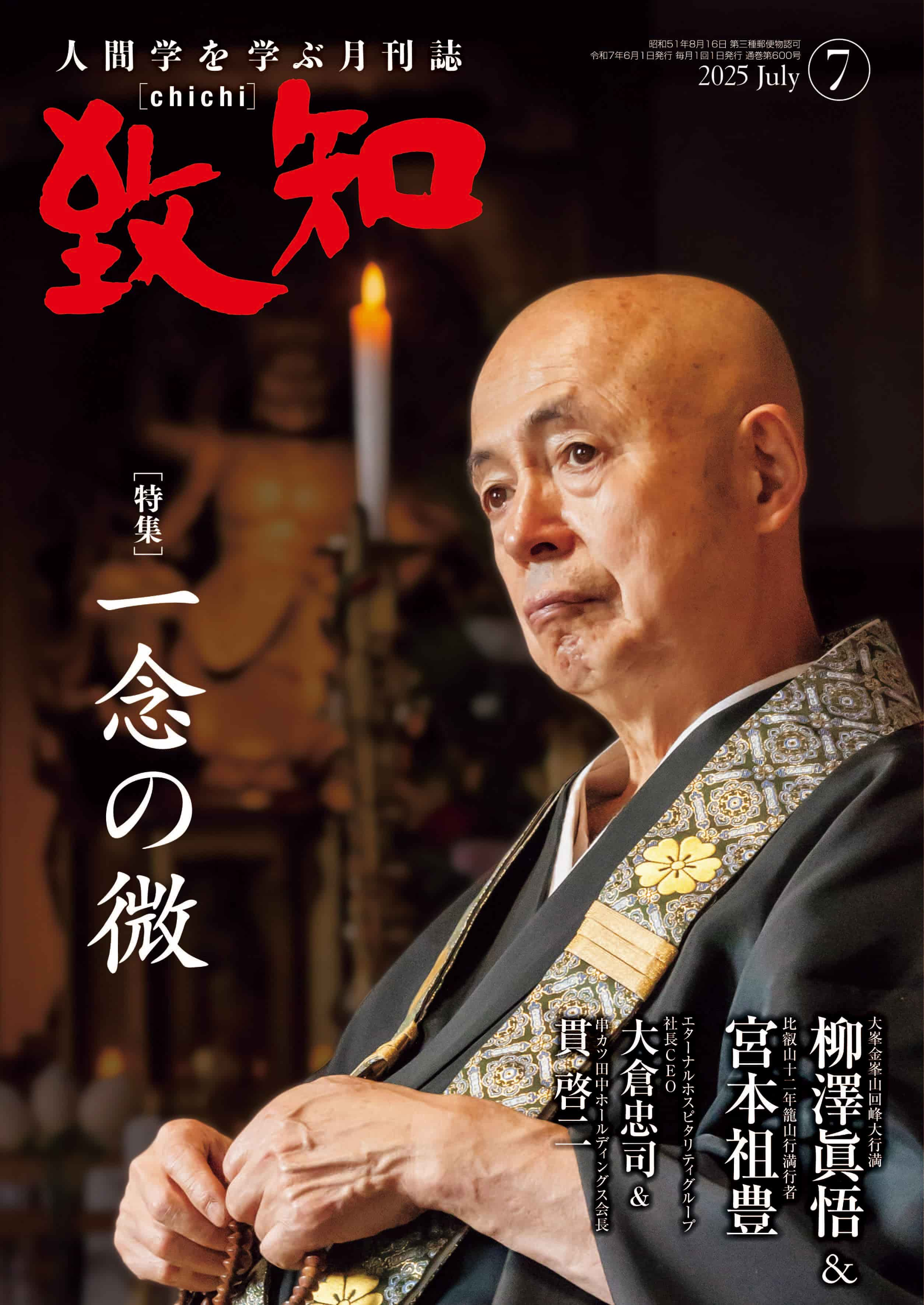

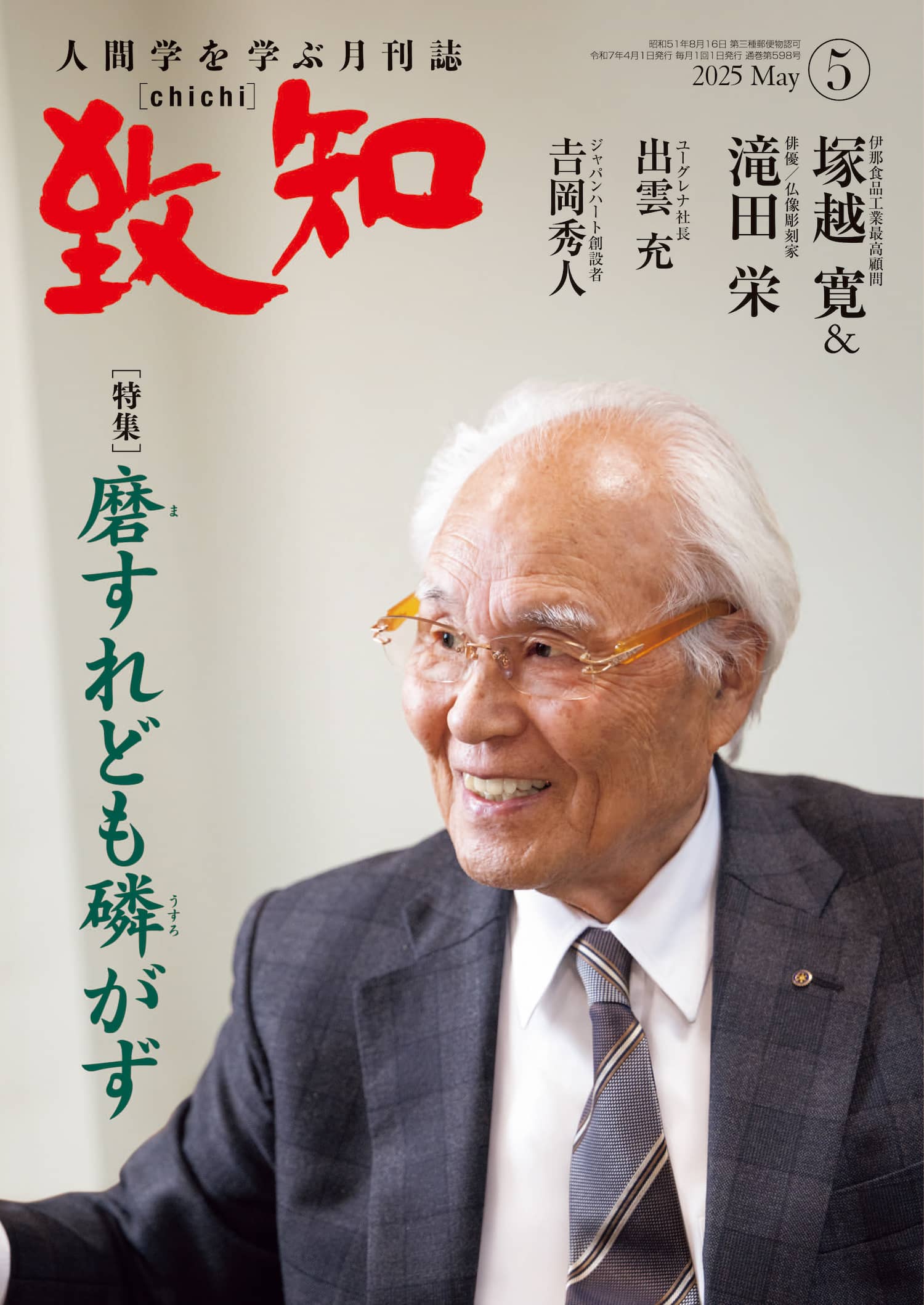

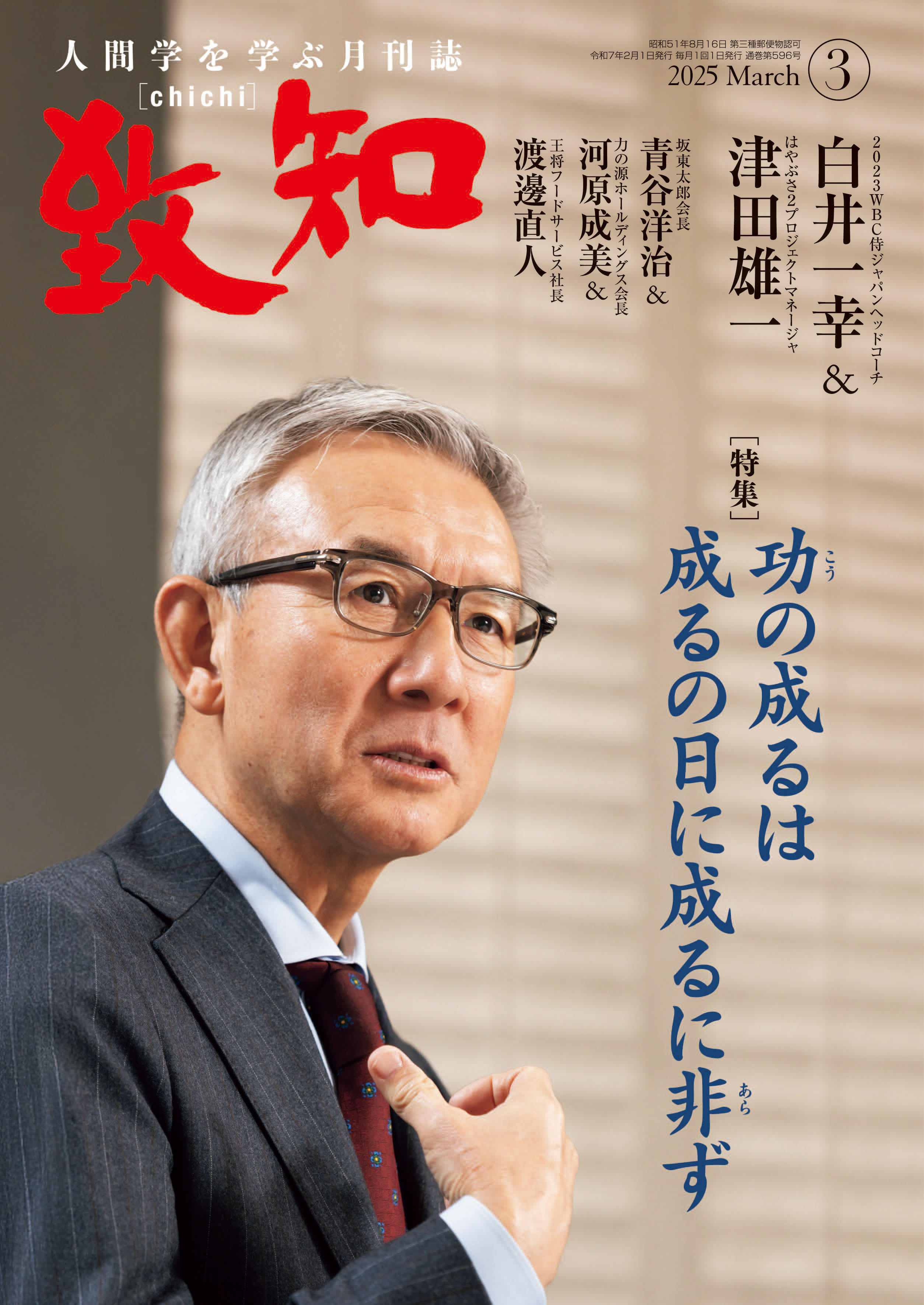

特集

ピックアップ記事

-

提言

古典・歴史の学びこそ人格を磨く要であり 読書文化の復興が人類の命運を決する

中西輝政(京都大学名誉教授)

-

対談

読書は国の未来を開く

安藤忠雄(建築家)

山中伸弥(京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授)

-

対談

AI時代に負けない生きる力を育む子育て

内田伸子(お茶の水女子大学名誉教授)

川島隆太(東北大学加齢医学研究所教授)

-

私の読書立国論

良書で日本人としての知性、感性を磨く

中山 理(麗澤大学前学長)

-

私の読書立国論

読書は未知の世界の扉を開く

為末 大(Deportare Partners CEO/元陸上競技選手)

-

私の読書立国論

本は人生の航海を導く羅針盤

小島よしお(お笑い芸人)

-

私の読書立国論

書店文化を守れ!

大垣守弘(大垣書店会長)

-

対談

幼児期における国語教育の驚くべき力

安井俊明(安松幼稚園理事長)

小泉敏男(東京いずみ幼稚園園長)

-

対談

読書立国への道

數土文夫 (JFEホールディングス名誉顧問)

齋藤 孝(明治大学文学部教授)

好評連載

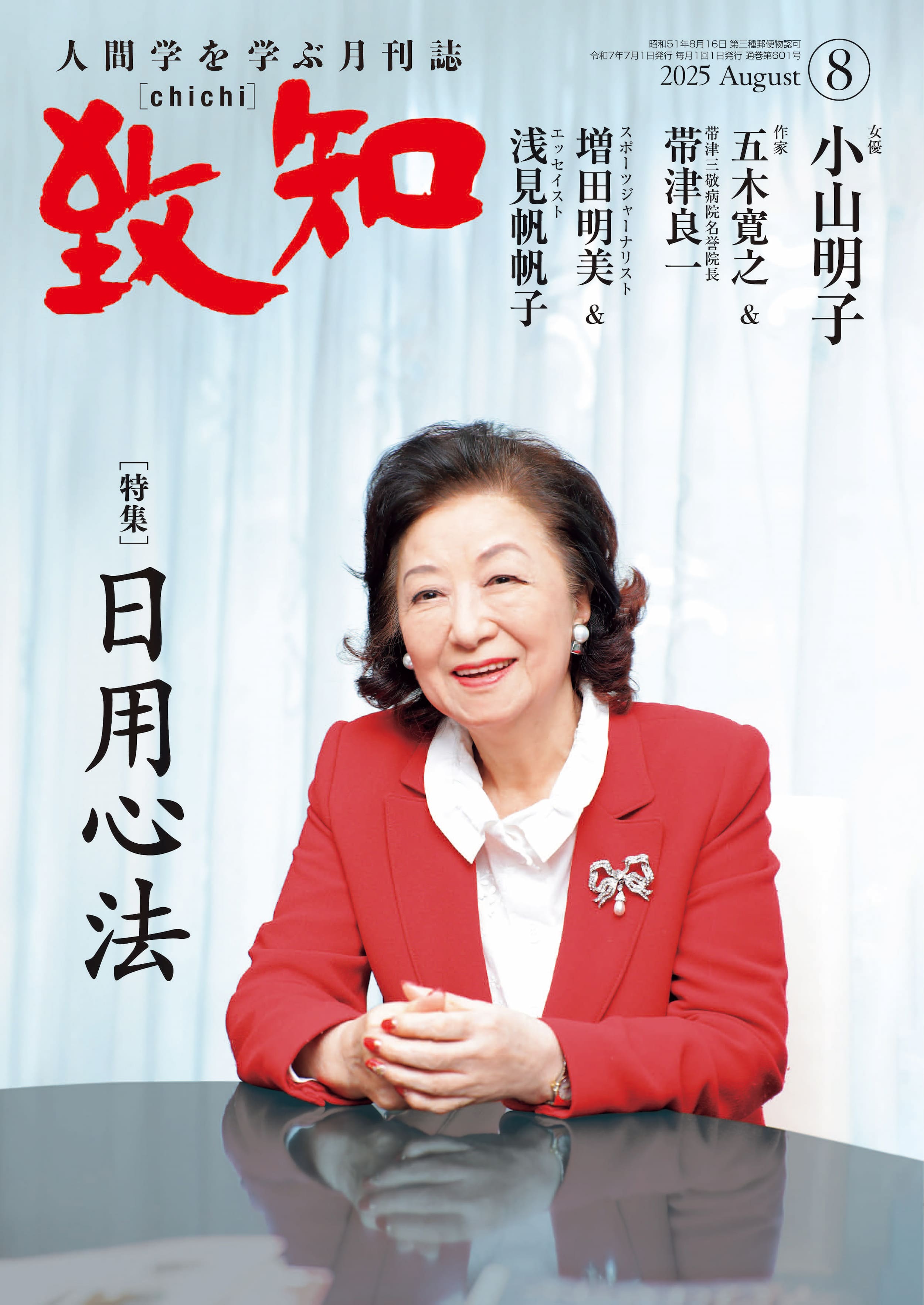

バックナンバーについて

バックナンバーは、定期購読をご契約の方のみ

1冊からお求めいただけます

過去の「致知」の記事をお求めの方は、定期購読のお申込みをお願いいたします。1年間の定期購読をお申込みの後、バックナンバーのお申込み方法をご案内させていただきます。なおバックナンバーは在庫分のみの販売となります。

定期購読のお申込み

『致知』は書店ではお求めになれません。

電話でのお申込み

03-3796-2111 (代表)

受付時間 : 9:00~17:30(平日)

お支払い方法 : 振込用紙・クレジットカード