あの著名人も致知を読んでいます

『致知』は、経済、スポーツ、学術、政治、教育など、各界を代表する著名な識者の方々からもご愛読いただいています。

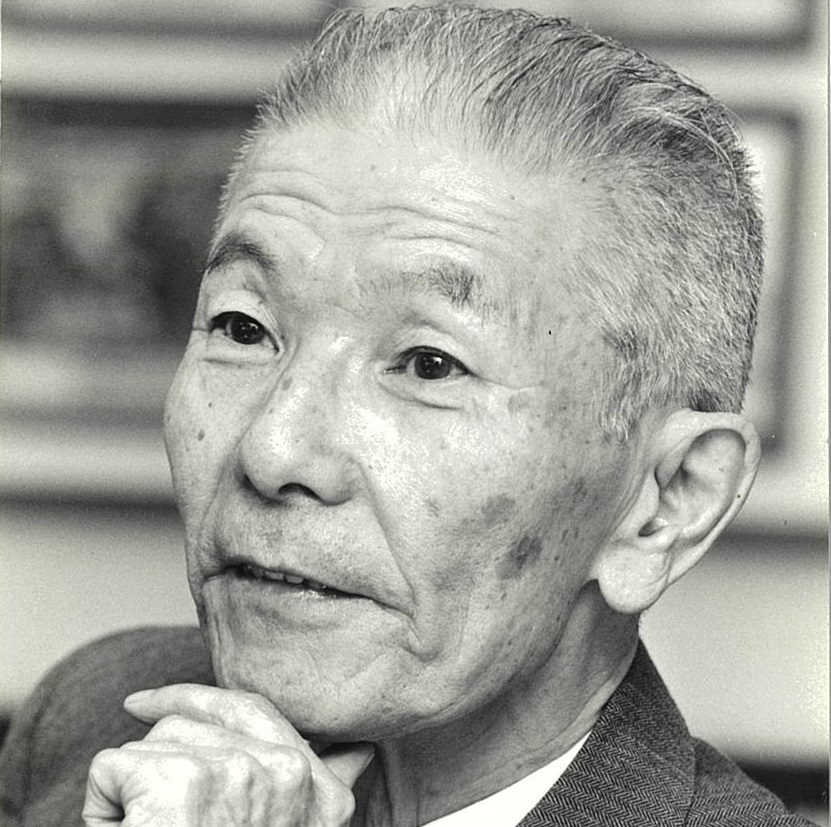

鬼塚喜八郎 氏

アシックス創業者

復員後、徒手空拳で「若者の健全な育成に大切なスポーツに必要なシューズの製造に残りの人生を捧げる」という信念だけで、スポーツシューズメーカーを創業した。企業経営の経験も知識もなく、又それを学ぶ方法も限られていた。その後、十数年間は文字通り七転び八起きの迷いの連続であった。そのような中で松下幸之助氏の「企業は公器なり」との言葉を知り深く感銘し、自ら実践すべく持ち株を従業員に配布し同族経営から脱皮するとともにガラス張り経営と人材育成に力を注いだ。その後シューズ以外を扱う2社との対等合併により総合スポーツ用品会社となり、今や「世界のスポーツ文化に貢献する」ことが現実になった。思えば私と『致知』の出会いはこの合併直後のことであるが、『致知』により多くの先達者の体験や経営理念を学べる事は、自分の歩んだ道との違いはあっても松下幸之助氏が言われた「企業の成否はその経営者の経営理念の良否による」とのことも再認識させてくれるし、次代を託す若い人たちに私の考えを語る際の力強い後ろ盾ともなっている。と同時に私の歩んだ道も『致知』が身近にあれば違ったものになったに違いないとの思いも持っている。

新井正明 氏

住友生命名誉会長

創刊号からの読者として、またその発展をいささか応援してきた者として、『致知』創刊25周年を迎えることは感無量のものがあります。25年――振り返れば決して平坦な道ではありませんでしたが、あっと言う間でもあったように思われます。そう感じさせるのは、『論語』にいう「吾が道は一以てこれを貫く」そのままに、『致知』がひたすら人間学を追究してきたからにほかなりません。一道を行かんとするその姿勢に深い敬意を表します。安岡正篤先生の「萬燈行」の言葉が思い浮かびます。「内外の状況を沈思しましょう/このまま往けば、日本は自滅するほかはありません/我々はこれをどうすることも出来ないのでしょうか……我々は日本を易えることが出来ます/暗黒を嘆くより、一燈を付けましょう/我々はまず我々の周囲の暗を照す一燈になりましょう(後略)」暗闇に萬燈を招く最初の一燈。『致知』はまさにそのような存在でありました。新たな4半世紀もまた同じ存在であり続けるだろう『致知』に、変わらぬ応援を送ります。私も今年満90歳になりましたが、日本の安泰のためにも人生の道標たる『致知』がさらに発展していくことを願ってやみません。

会田雄次 氏

京都大学名誉教授

『致知』はその誌名の示す通り、儒教の精神を根幹においた雑誌といえる。ただ、私自身は、元来バサラ的な人間に興味があり、儒教的な生き方を好まない性の人間である。その私が『致知』とかかわりを持ってもう10数年になる。それは、『致知』が朱子的な立場に限定した儒教の教えではなく、もっと大らかな立場から、絶えず人間の生き方を問いかけており、その姿勢に共鳴したからである。時代というものは常に不透明で見えないものだ。「一寸先は闇」というのは、歴史が証明している通りだ。我々の人生も、世の動きもしかりである。西洋に、「チャンスというのは、危機という顔を持って迫ってくる」という諺がある。危機が迫ってきたと思って、みんな避けて通り過ぎる。しかし、振り返って見たら、後ろの顔にはチャンスと書いていた、という教えである。これは常に変わらぬ歴史の教訓でもある。この教訓を胸に、今後、致知出版社はその誌名の通り、世の動きによって変化する正邪ではなく、人間の根源の知を追求する姿勢を貫いていったもらいたいと思う。

亀井正夫 氏

住友電気工業相談役

創刊20周年を迎えられ、誠にお目出度く心からお祝い申し上げます。20世紀はあと2年を残すばかりとなりましたが、来世紀の日本はどうなるのか、政治、経済、社会何れの分野も憂慮すべき事態が多く、国民は閉塞感に囚われています。その根底にあるものは教育の荒廃であると思われます。毎日のニュースで、いじめ、校内暴力、学力の低下、教師の権威失墜等が伝えられていますが、このような世代が次世代の日本を背負えるのかと思うと寒心に堪えません。安岡先生の教学の精神に則り、善悪について正しい判断基準を持ち、心身共にたくましい、個性豊かな青少年を育成することが肝要であり、教育の基盤となるべき家庭のあり方と教育制度の抜本的改革が望まれます。これからの『致知』の編集方針の中に大きく取り上げて頂くことを望むと共に今後の益々のご発展をお祈り申し上げます。

平岩外四 氏

東京電力相談役

月刊誌『致知』の創刊25周年誠におめでとうございます。「政教懇話会」「不如会」など、安岡正篤先生とのご縁もあって、この『致知』には創刊の頃から深い関心を持って参りました。生き方探究・人間学誌として、古今東西の歴史上の人物に光をあてるとともに、世に埋もれていた市井の偉人、賢人、知人や義人、勇者たちを探し、その処世の姿勢、遺訓を紹介する編集方針には心から賛同致します。取り分け対談記事では、登場人物の何気ないひと言が、ズシリと胸に響くことが再々です。生きた言葉なのです。21世紀は予期に反して混迷の幕開けでありました。ことにわが国では、敗戦後、伝統的な価値観、美意識を失い、義理人情の処世の規範まで放棄しました。諸秩序の再構築が最大の課題になっております。中国の古典『大学』の〝格物致知〟に由来する本誌は、この『大学』の訓えに則って、この課題に取り組み、物事の道理を徹底的に究明してくれるものと信じております。

小島直記 氏

作家

読書の要諦は、「文字で心を洗い、心の鑿で顔を彫る」ことにあると私は信じている。ところが今日の商業マスコミのうち、この願望に答えてくれるものが如何に少ないか、驚かざるを得ない。まさに「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則が支配しているのである。この退廃の中にあって、『致知』は「心を洗う記事」に満ちた数少ない存在である。そして当社からは、多くの単行本も出ているが、この中で特にありがたいと思うのは『現代の覚者たち』。出版以来10年、歳月を重ね、晩年に至るに及んでいよいよわが生涯の灯になっている。創刊20周年に当たり、愛読者の一人として心から感謝いたしたい。

平澤興 氏

京都大学元総長

『致知』の創刊10周年おめでとう。『致知』は風格のある雑誌で、常に自ら夢を持ち、読者に夢を持たせている。しかも『致知』の夢は、架空のものではなく、現実を凝視しながら、それを足場とした努力のある夢で、『致知』型の夢には、夢の中に現実があり、現実の中に夢がある。実行を以て夢に生きることは、無限の可能性を与えられている人間の、最高の特権である。『致知』よ、断固として、夢をめざしてわが道を進め!

素野福次郎 氏

TDK相談役

あれは創刊3周年の頃だったか、『致知』の編集長に、「『致知』は深山の桜だ。土手にある桜じゃない。しかし、いい花を咲かせている限り、うわさを聞き、人は必ず、その深山に足を運んでくれる。そして、その深山に道ができるようになる」と語ったことがある。あれから7年、『致知』は私の言葉通りの、めざましい花を咲かせた。毎月、私が赤エンピツを持って向かうのは、この『致知』のみである。

小山五郎 氏

三井銀行相談役

昨今、つくづく思うのだが、活字による出版文化は氾濫状態にある。まさに情報社会花盛りだが、余りにも徒花、無駄花が多すぎる。毒花も相当まぎれ咲いている。この中で『致知』はまことに泥中の蓮、清冽一輪の名花の観がある。毎号の読みごたえのある特集も魅力だが、それ以上に人生というか、人間学について問いかける一貫した編集には感じ入っている、毎月の発行が楽しみな雑誌である。