『致知』に寄せられたお客様の声

『致知』を読んでのうれしいお便りがたくさん届いています。 ご感想の一部を紹介いたします。

-

いかに生きるべきか、我われを導いてくれる道標

栃木県在住 ミレット・スタイル代表 人見惠子様(59歳)私が『致知』と出逢ったのは三十年前。宇都宮木鶏クラブ代表世話人の五十嵐薫社長より、年間購読のプレゼントをいただいたことがきっかけでした。

当時の私には馴染みの薄い堅苦しい文面ばかりで、読むのに一苦労でしたが、乾いたスポンジが水を吸収するが如く、多くの珠玉の言葉が六十兆の細胞にドンドン入ってきました。

二十年前の対談の中で、いまでも強烈に残っている件があります。

ある小説家の先生が新聞記者時代にインドへ渡り、優秀なヨガの先生はいないか訪ね歩いたそうです。しかし、返ってくる答えはすべて「優れた先生に出逢えるのも、そうでない先生に出逢うのも、それはあんたの運命次第だ」と。これは我われの身近なところでも起きていることだと思いました。お互いを高め合うよき友、よい書物やよい環境に見合う自分に成長し続けていくために、『致知』を人生の指針とし、心の拠り所として、読み進めてまいりたいと改めて思っています。自分を取り巻く環境をよりよくするためにも『致知』は必須アイテムですし、先人の智慧や言葉がギュッと詰まった人生のバイブルです。

『致知』のお仲間も増え、非公式ではありますが木鶏クラブをつくり、毎月我が家で読後感想会を開催しています。『致知』愛読者との交流を深め、人間力を高めてまいります。

人間学の月刊誌『致知』との出逢い

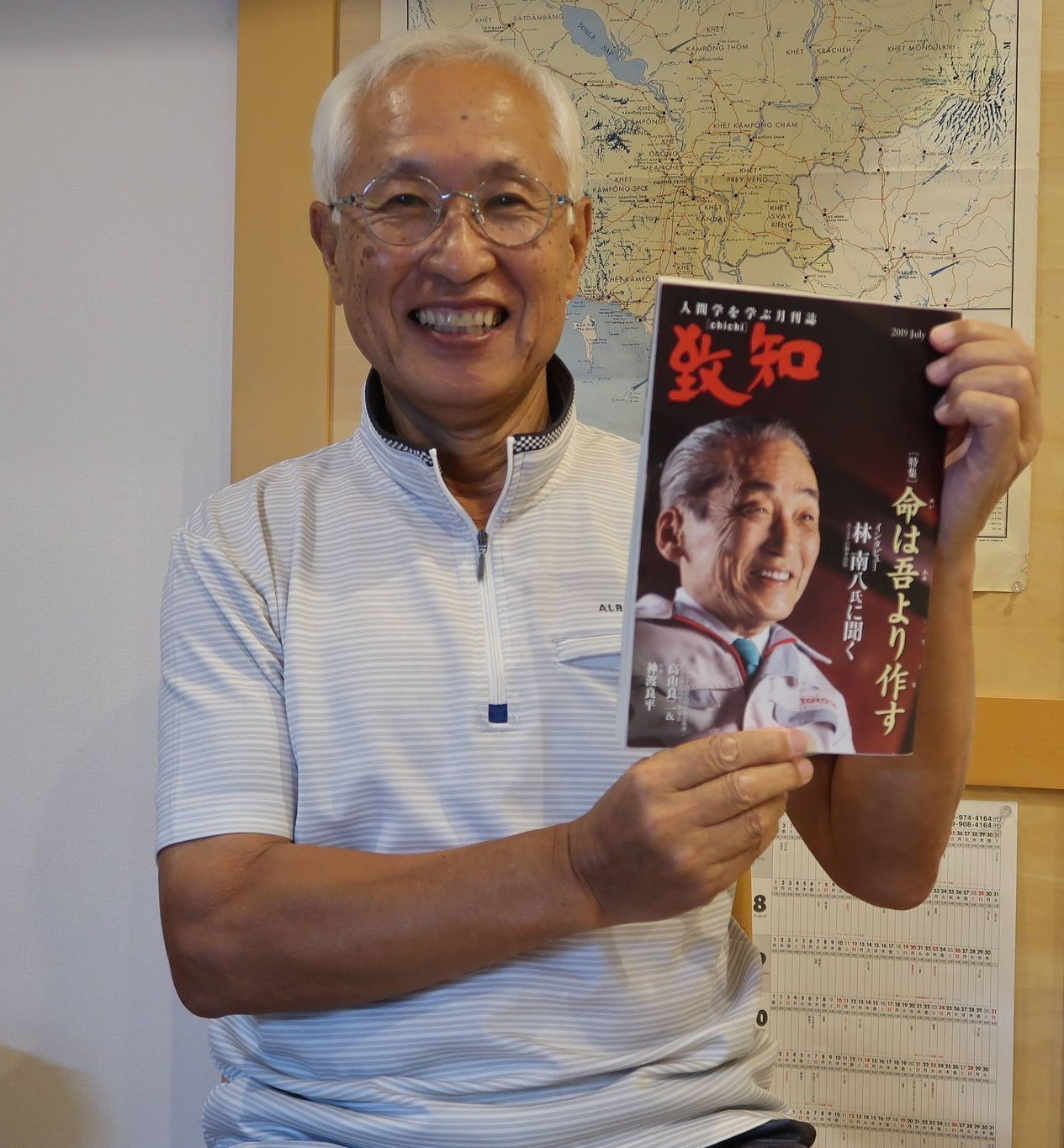

認定NPO法人国際地雷処理・地域復興支援の会(IMCCD) 理事長兼現地代表 高山良二 様「高山さん、東京に帰られたときに、致知出版社の『致知』という人間学を学ぶ月刊誌で私と対談して頂けませんか」と、作家の神渡良平先生から連絡がありました。

私は、その時カンボジアで地雷処理と地域復興支援の活動をしていました。一時帰国の予定が近くなっていましたので約束しても大丈夫だろうと思って、「はい、いいですよ。ただ、愛媛で講演が予定されていて成田に着いてすぐに羽田に移動し、その日のうちに松山に帰ります。羽田で午前10時ころから午後2時ころまで時間が取れます。」と申しましたら、「では、羽田空港で対談の部屋を取りましょう」と言われ、貸し部屋を準備して下さり対談となったのです。致知出版社の記者のお二人も、とても親切にして下さり気持ちのいい対談取材を受けました。それが『致知』との最初の出会いでした。

その対談記事は2019年7月号に掲載され、多くの方から「対談記事を読みましたよ」と声をかけられました。あるとき、メキキの会様から「志大賞」というのを頂いた時に、プレゼンターだった元文部科学大臣の下村博文先生から「高山さん、『致知』の対談記事を読みましたよ」と嬉しい言葉をかけて頂いたことも印象に残っています。神渡良平先生の著書『いのちの讃歌』にも感動実話として収録して頂き、私の活動している「認定NPO法人国際地雷処理・地域復興支援の会(IMCCD)」でも、対談記事が掲載された『致知』と、『いのちの讃歌』を取り寄せて、ご支援くださっている方にプレゼントいたしました。

その時から、IMCCDの会としても購読するために購入手続きをとり、事務局を訪問される支援者の皆様にお見せして、「是非」とお勧めしています。会社の社長さん方も『致知』の話をしますと「高山さん、うちも先代の社長の頃から購読していますよ」と話される方もいらっしゃいます。先般も評論家の江崎道朗さんと都内でお会いした時、「日本を代表するまともな月刊誌は、私の知る限りでは『正論』と『致知』ぐらいでしょうね。」というお話をした記憶があります。

日本は、戦後、GHQ占領政策の影響が今なお色濃く続いており、この洗脳から脱却するためには、国民皆がちゃんとした確かな情報を取って、先人から受け継いだ日本人の価値観、誇りを取り戻さなければならないと思います。「目を覚ませ、日本人よ」と声を大にしてカンボジアの大地から叫びたい心境です。

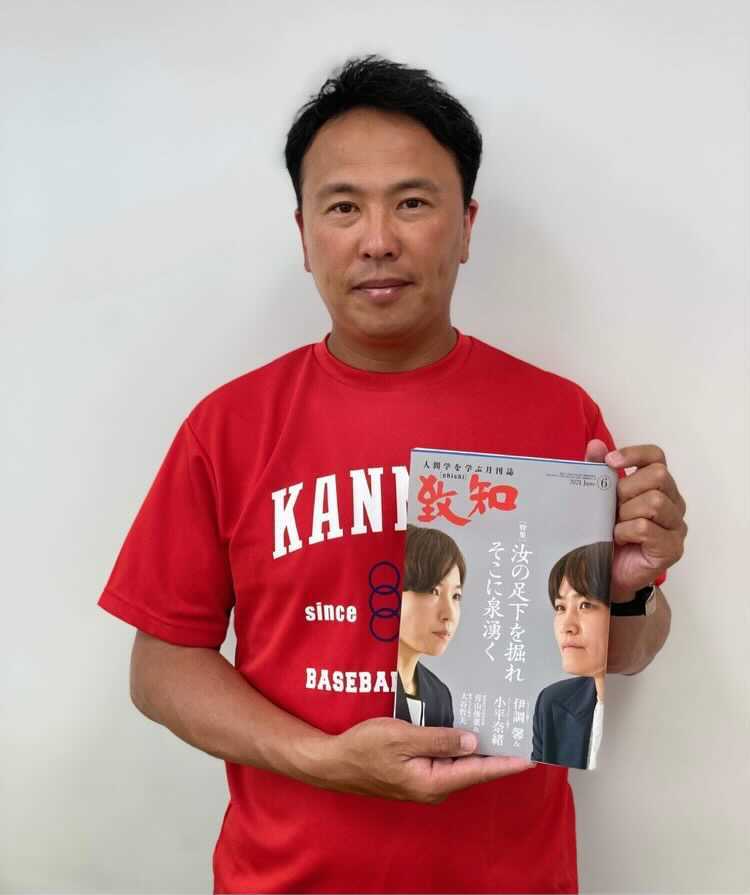

『致知』に掲載のいろんな分野の成功者の体験談が成長につながる

関メディベースボール学院 総監督 井戸伸年 様(44歳)友人が致知出版社の公式Facebookページをシェアしていたのを見て、『致知』という月刊誌に興味を持ち、購読をはじめました。実際に読んで見ると、ジャンルを問わず各界分野の著名人の成功体験が掲載されていて、プロ野球選手を育成する指導者という立場にある私にとって大変勉強になることが多いです。私はこれまで野球一筋で歩んできて、様々な経験をしてきましたが、その経験を言語化して子供たちに伝えていくことは容易ではありません。しかし、『致知』に掲載されている成功者の体験談や言葉を通じて、自分の体験を言語化し、子供たちに伝えることができています。『致知』は指導における教科書になっていますし、自己を高めるための勉強にもなっています。

「失敗は成功のもと」と言われますが、最初から失敗を求めてはいけません。「打たれてもいい」と取り組む子供たちもいますが、そういう子には「打たれもいいならマウンドにあがるな。試合は失敗するところではない」と言っています。要は「最初から成功を求めていきなさい」と。成功するには成功する人の共通点があります。成功するには、成功するための準備がいります。そのためにも、野球に限らず、子供たちにはもっと幅広く、いろんな分野の成功体験を学んでほしいと強く願っています。講義室内に自分が読んだ『致知』を置き、子供たちにも『致知』に触れてもらう機会をつくっています。先行き不安な時代だからこそ、成功を求めて、『致知』をはじめ、いい言葉・体験・出逢いをどんどん吸収し、現実に立ち向かって、夢を実現する力を子供たちにつけてもらいたい。そう願っています。

『人間学』を土台とする生き方・伝え方を教えてくれた『致知』

埼玉県 株式会社入江感動経営研究所 代表取締役 入江元太 様『致知』との出会いは、今から12年前、経営指導の師・角田識之先生に勧められたことがきっかけです。上場企業からコンサルティング会社に転職した当時、目の前の仕事に楽しさを感じると同時に、「このままでいいのか。人生を賭して何をすべきか」と模索している時期でもありました。そんなとき、師から「"やり方"を追求するのもいいけれど、まず"あり方"が大事。『致知』で人間学を学ぶといいのではないか」とアドバイスをもらい、『致知』の購読を始めました。こんな月刊誌が世の中にあったのか!とむさぼるようにして読んだことを昨日のように思い出します。

『致知』を通じて、人間学を学び、実践していく中、研修会社を創業しました。創業後11年間で、累計200社・1,000回・10,000名以上の方へ研修をさせていただき、とても大事な、ありがたい機会をいただきました。

『致知』を読み、研修を進めていく中で、気づいたことがあります。それは、変わる会社と変わらない会社の違いです。研修中は受講者の気持ちも昂ぶっていますが、現場に戻ると研修の学びを継続的に実践できず、「打上花火型」研修となってしまったことがどうしてもあります。その度に「どうすれば人と組織は変わるのか」「どうすれば人と組織は変わり続けるのか」と考え、研究と実践を繰り返してまいりました。

そのとき、『致知』が明かりを灯してくれました。「時務学」(末学、やり方)も大切だが、その前に大事なのは「人間学」(本学、あり方)だと。現代は「時務学」偏重で、カネ・効率・生産性ばかりを追い求めているが、「人間学」を本(もと)とせよ、本末転倒になることなかれ、と。会社経営の土台に「人間学」がある会社は、研修をきっかけに変わり続けていくし、そうでない会社は、学びが一過性のものになる。こうした気づきを得ました。

「時務学」よりも「人間学」を土台にするということは、『致知』に掲載された成果を残した先人が皆おっしゃっていることです。そうであれば、「私たち凡人こそ『人間学』を土台に生きたほうがいい。私もそうする。受講生の皆さんも、そう生きようではありませんか!」とお伝えしています。

「人間学」を土台とする生き方・伝え方を実践できているのは、『致知』のおかげです。このような月刊誌は他にありません。忙しく、目の前仕事に追われがちな現代だからこそ、月に一度、人間学についてどっぷり浸かる機会があってもいいのではないでしょうか。皆さんにも『致知』を心よりお勧めします。

親子のコミュニケーションツールになった『致知』

山梨県在住 日本ナチュラル美爪協会 代表理事 藤田亜由未 様(40歳)思えば、私の人生のターニングポイントはいつも「ご縁」と「出逢い」がきっかけです。『致知』との出逢いもまた、2018年、信頼する方とのご縁とSNSでの出逢いがきっかけでした。

当時、思春期・反抗期を迎えた中学生の息子との接し方に悩んでおり、自分の事業拡大も重なっていっぱいいっぱいの状態でした。そんな中、友人がSNSでシェアしていた「人間学」についての記事に出逢い、「この状況を脱するヒントがあるかもしれない!」と思いすぐに購読を始めました。

初めて手に取った時には「渋い……。いまの私に本当に必要なのか?」と思いましたが、中を開き感動しました。そこには著名な方や、実際に『致知』を読み続けて人生に変化を起こしてきた方たちのストーリーが溢れていました。「失敗があって成功がある」

「信念を持ち、行動し続けたその先に多くの気づきがある」

たとえいま辛くても、自分の思いを信じて志を貫き通すことで、たくさんの出逢いと気づきがあることを学ばせていただきました。

私は、これからの人生に必要不可欠な「人間学」を、ぜひ息子にも触れて欲しいと思い、毎月届く『致知』を少しずつシェアすることにしました。初めは興味を示さなかった彼も、徐々に記事を読むようになり、コロナ禍で学校が休校になったのを機に、『致知』を読みその感想を書くことを日課にするようになりました。

親子でプチ木鶏会をすることで自分の思いを言語化し、アウトプットする習慣が、受験生だった彼の人生にとって大きなターニングポイントとなったように思います。私は、『致知』に登場する人生の先輩たちが、何をどのように考え行動してきたかを学ぶことで、これからどのように生きていけばいいのか、そして未来を担う子供たちに何を残していけるかをより深く考えられるようになりました。

これからも親子で『致知』に触れ、進学を機に離れて暮らす息子とのコミュニケーションツールにしていきたいと思っています。【埼玉県在住 高校1年 藤田瑞生 様(16歳)】

約1年前に学校が休校になり、毎日『致知』を読み始めて、人生における物事の考え方が変わりました。初めは「面倒臭い」などマイナスの気持ちが大きかったものの、数か月が経って学校が始まると、学校が『致知』で学んだことを実践する場所になりました。

自分のやりたいゲームやプログラミングは、必ず『致知』を読んでからするというルールを設けて毎日を過ごしていました。最近は何事も「自分と同じくらい相手を立て、相手にも自分にもメリットがあるwin-winの関係」になれるような考え方をしています。いつか私も、自分の生き方を人に伝えられるような人生を歩んでいきたい。『致知』を読んで色々な知識を取り入れ、人の役に立つ生き方がしたいと願っています。