『致知』に寄せられたお客様の声

『致知』を読んでのうれしいお便りがたくさん届いています。 ご感想の一部を紹介いたします。

-

人生のご褒美は『致知』との出逢い

岩手県在住 佐藤昇さん(86歳)『致知』を読み始めて早40年が経ちます。

岩手県宮古市の山奥に生まれ育った私は、まともな教科書もない戦後の混乱期に学校教育を受けたこともあり、若い頃はおよそ読書とは無縁の人生を歩んでいました。そんな私が、父が地元で創業した当社・沢与建設の経営を継ぐことになった時、東京の友人から「これは社長が読む本だよ」と紹介されたのが『致知』でした。昭和59年、46歳の時でした。

初めて読んだ『致知』は、経営や人生の指針を求めていた私に大きな感動を与えてくれました。私はこの感動を一人でも多くの人と分かち合いたいと考え、毎月5冊購入してたくさんの人に紹介すると共に、仲間と一緒に宮古木鶏クラブを立ち上げて今日まで活動を続けてきました。

当社は住宅建築や治山事業を主業務に、地元の生活環境の向上に尽力しています。東日本大震災の時には、混乱する役所と連携して直ちに現場へ急行し、震災による瓦礫で埋もれた道を復旧して集落の孤立を回避しました。こうした活動は地域の住民の方々から高く評価していただきました。

これまでの体験を踏まえて実感していることは、『致知』が一貫して説くように、世のため人のために一所懸命仕事に打ち込めば、自ずと運命は必ず開けていくということです。

この50年の間、近隣で廃業に至った同業者は実に40社以上にも上ります。一時の儲けで自分を見失い、遊興や奢侈に走って会社を潰つぶしてしまう経営者は後を絶ちません。

しかし、誠実に仕事に打ち込めば、目に見えない応援を様々にいただける。

松下幸之助さん、稲盛和夫さんをはじめ、『致知』に登場される一流の方々が各々のご体験を踏まえて異口同音におっしゃっていることです。

平成5年には、当社を育んでくれた地元へのご恩返しのため、「夢灯り」というイベントを立ち上げました。千個のキャンドルスタンドで地元を照らすこの催しは、思いがけず今日まで30年続き、地元振興に何某なにがしかの貢献を果たすことができました。公私にわたり充実した人生を送ることができたのも、『致知』に学んできたおかげです。

「人生のご褒美は、あなたとの出逢い」

私は名刺にこの言葉を記し、ご縁の大切さを銘記してきました。その意味では、私を導いてくれた『致知』との出逢いは最高の人生のご褒美といえます。私はこのかけがえのないご縁に感謝し、これからも『致知』に学び続けてまいります。

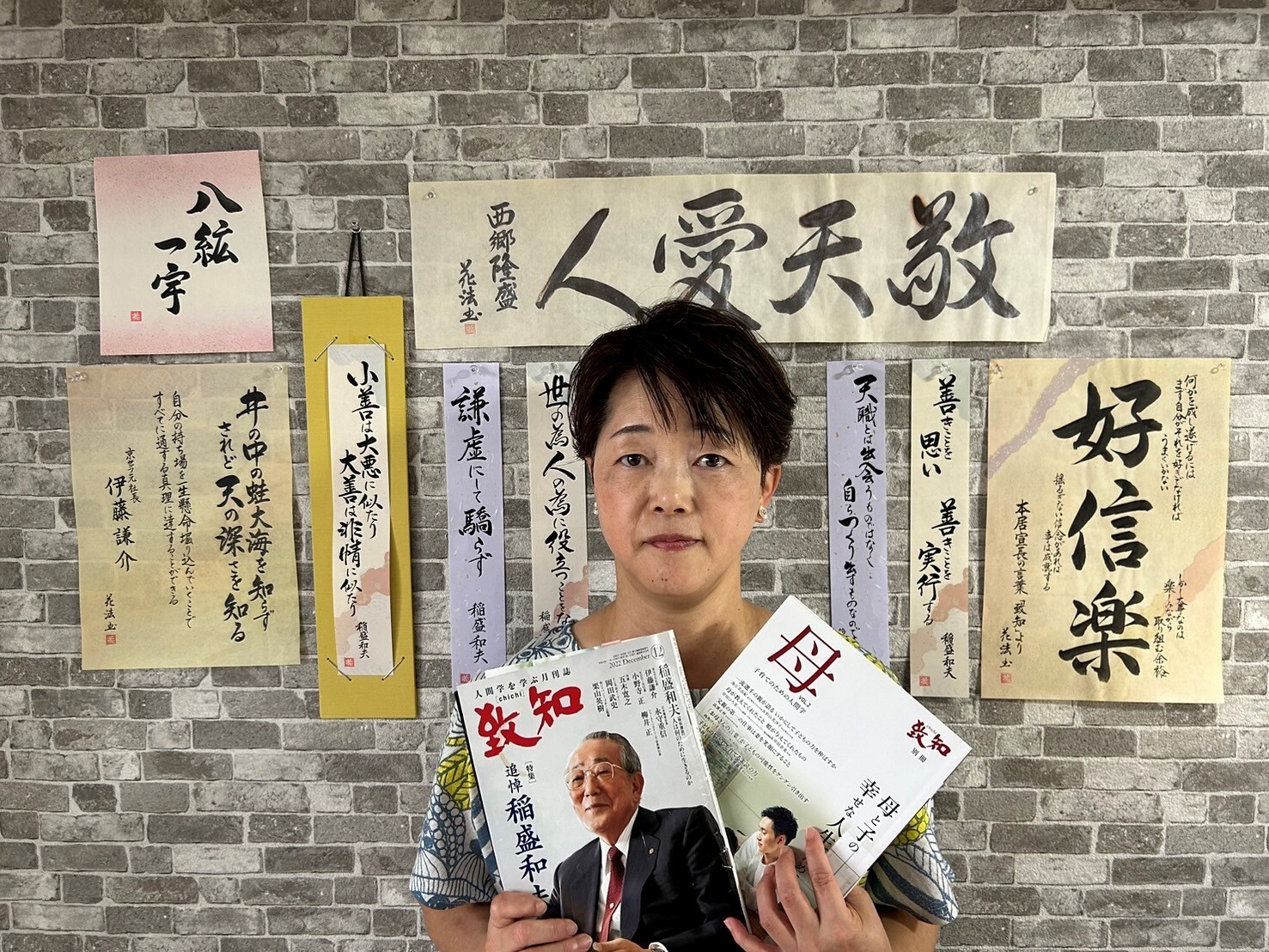

『致知』を通して美しい心を広めたい

愛知県在住 小見門みよ子さん(55歳)約3年前、新聞広告に『致知』が載っていた。ひと目見て「読んでみたい」と直感したが、購読するか迷った。教育者や経営者のような立派な人の話が、どれほど自分に理解できるだろうか? 購読料を無駄にしてしまうのではないかと悩んだからだ。しかし、一冊の中のたとえ一部分しか分からなくても、この雑誌を読みたいと思い、購読を決めた。

いざ手にとってみると、その内容に感心したり涙したり、素晴らしい雑誌であることに感動した。もっと早く知っておきたかったと思った。いまでは毎月手元に届く『致知』が楽しみで仕方がない。

私は書道をしていて、気に入った言葉があると書いて飾ったり、人に贈っている。両親にも『致知』で出逢った言葉を贈った。すると父は「俺は創刊された頃からずっといまも読んでいるぞ、『致知』はいい雑誌だ」と言い、驚いた。

父は祖父から受け継いだ個人商店を30年間経営する中で、『致知』を支えにしてきたのだと知った。いまでは父は、私の『致知』仲間で「今月の対談はどれがよかった」など親子の会話が増えた。

私は『致知』を読み始めたのと同時期に長年勤めた仕事を辞め、幼稚園の保育補助に転職した。新しい職場で、 愚痴が全く出なくなったのは、ずっと就きたいと思っていた仕事だったこともあるが、『致知』で学んだ稲盛和夫さんの言葉の影響が大きい。

幼稚園での研修の際、出された課題で私は「人間力を上げる」をテーマに『致知』のことをレポートに書いた。それを読んだ園長にどんな雑誌かと聞かれ、紹介すると、さっそく「私も年間購読します」との言葉が返ってきた。園長にもぜひ読んでいただき、園でも木鶏会を開いてもらいたいと願っている。

成人した3人のわが子にもそのうち自分で購読してほしい。『致知』を通じ、美しい心が広がっていくことを願っている。

自分を変えてくれた『致知』との出逢い

静岡県在住 杉本貴保さん(33歳)『致知』との出逢いは28歳の時。先輩教諭がマーカーペンを手に読んでいる雑誌が目に留まり、思わず「その本なんですか?」と声を掛けたのがきっかけでした。その時は購読に至りませんでしたが、1年後、先輩から突然『致知』が贈られてきたのです。

当時の私は教員採用試験に受からず、講師として働いていたものの、教職に向いていないのかと悩み、転職さえ考えていました。 「杉本君の助けになればと思って贈りました。よかったら読んでみて」。先輩のメッセージを受け、半信半疑のまま『致知』を読み始めたのでした。

それまでの私は自分に自信が持てず、間違うことを恐れ、いつも人の模倣をしていました。しかし、『致知』に登場する方々はそんな自分と正反対で、自ら行動し、失敗や成功を味わい、信念を確立している。記事を読むたびに感動し、心がワクワクと躍動するような感覚を味わいました。

また、どの方の言葉からも感じたのは「利他の心」「感謝」ということです。自分に自信が持てなかったのは、人を傷つけたくないという想いが先立ち、発言や行動を制限していたからだと気づきました。本当に人を大切にするとはどういうことか。『致知』を読み、その本質に気づいた時、目の前がすーっと開けていくような気がしたのです。それから少し自信が持てるようになり、日常が大きく変わりました。

いまは『致知』のよい言葉に触れ、刺激をもらい、自分の目指すべき方向を確かめる羅針盤となっています。

また、現在顧問を務める県立高校の女子バスケットボール部では、1年前から『致知』をテキストにした学内木鶏会を導入しています。うまくコミュニケーションが取れず人間関係に悩む生徒もいましたが、一所懸命に自分の言葉で発表し、仲間の意見を聞き入れている姿から成長を実感しています。

何より『致知』に出逢い、木鶏会に出逢ったことで、生徒たちの目の輝きに磨きがかかったように思います。私自身が『致知』に学びながら、毎月どんなことがあっても学内木鶏会を継続し、生徒と共に成長し続けていきたいと思います。

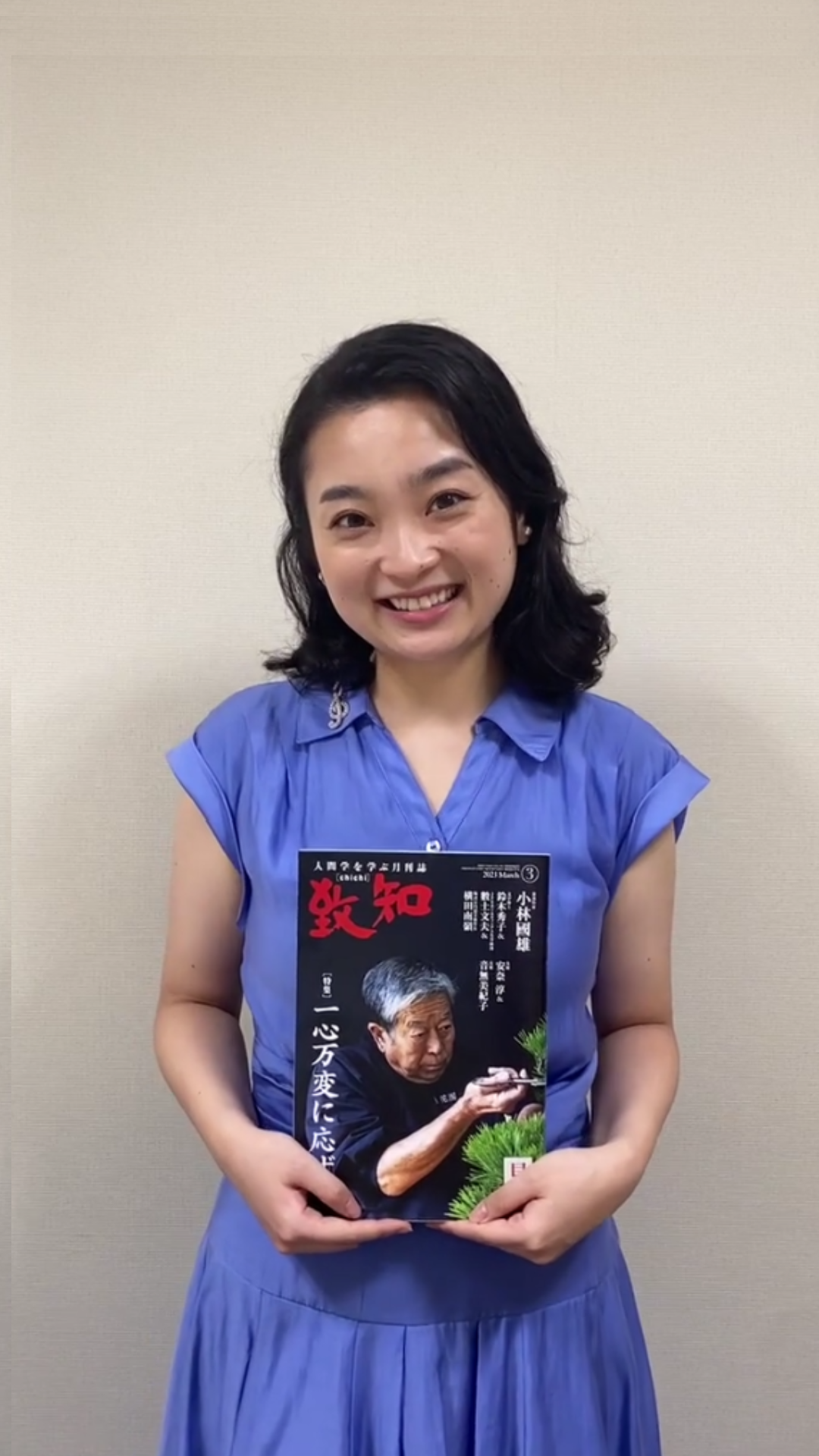

『致知』を通じて出逢った仲間と日本の未来を築きたい

東京都在住 澤浦えくぼさん(28歳)中学生の頃、実家の机に置いてあった難しそうな雑誌をふと手に取って読んだのが、私が『致知』と出逢ったきっかけである。

私の父は、群馬県昭和村で農業生産法人を経営している。私が生まれる1年前に会社を起業し、いまでは日本でも有数の大農業生産法人と呼ばれるまでに成長した。私と一緒に会社を成長させた父を支えていたのが、『致知』である。

中学生という多感な時期を過ごす私が人間関係や将来のことに悩んでいた時、父は『致知』を薦めてくれた。正直、その時の私には『致知』に書いてあることは何度読んでも分からず、消化できないまま時が過ぎていた。

高校3年生の時、「食と農業を通して日本と世界を幸せにする」という志を立て、米国での猛勉強の末、世界でトップクラスの農業が学べるコーネル大学を卒業した。理想に胸を膨らませ、帰国した私を待ち受けていたのは、受け入れなければならない日本の現実であった。未来を背負う若者として、「このままで日本は大丈夫なのか」と漠然とした不安に襲われる出来事もある中で、父から『致知』ギフトが届くようになった。

「『致知』、お久しぶり」と中学時代の私を振り返りながら、1ページずつ気の向くままに読んでみると、想像以上に言葉がすっと入ってきた。自分の脳内では言語化できない心の内が、『致知』に載っている多くの方々の言葉によって、整理されている気がした。

現在、私は国家戦略に携わる業務に従事させていただいている。日本や世界が抱える問題は、非常に複雑で難問ばかりである。しかし、常に理想を描きながら現実を受け入れ、その理想と現実の狭間を的確に分析した上で課題に落とし込み、行動と改良を繰り返せば、多くの問題は解決できると信じている。

理想が高い分、自らの無力さに落胆してしまうこともあるが、落ち込んだ時にも支えてくれるのが『致知』である。そして、同じく『致知』を読んでいる同世代の若者である。先日、35歳以下の読者を対象にした勉強会「若獅子の会」で出逢ったメンバーと志について語り、お互いを応援しながら切磋琢磨できる環境と巡り逢えたことで、日本の未来にこれまで以上に希望を抱けるようになった。

『致知』の存在は、これからの私の人生の中で多くの学びと感動を与えてくれるに違いない。『致知』を通して出逢った仲間たちとこれからの日本の未来を築いていくのを楽しみにしている。

『致知』は現代の『論語』であり『聖書』

長野県在住 田中 昇さん(67歳)『致知』を購読して20年以上になります。きっかけは、東海大学の同期である柔道家・山下泰裕先生の紹介で、作家・神渡良平先生の『下坐に生きる』(致知出版社)を読んだことでした。登場者の生き方にとても感動した私は10冊ほどを購入し、親しい人たちに配ったものですが、その後しばらくして山下先生も私も『致知』を定期購読するようになりました。

縁とはありがたいもので、現役時代に国民栄誉賞を受賞し、日本オリンピック委員会会長を務められた山下先生とは学生時代に出逢い、今日まで親交を深めてきました。公の場では山下先生と呼んでいますが、普段は「やっちゃん」と呼んで親しんでいます。学生時代は柔道部で共に稽古に汗を流し、誰よりも多く彼の受け身を取ってきました。卒業後は共に大学に勤務することとなり、最初は同じアパートの部屋で生活していた仲でもあります。彼も私もトイレを使用した後は、便器を綺麗に拭くことを習慣にしていますが、これも『致知』の学びによるものです。

購読を始めた40代の頃、私はデンマークにある東海大学の付属高校で教鞭を執っていました。初めて『致知』を手に取った時、幼い頃、父から拳骨をもらった時の衝撃が甦ってきたことをいまも覚えています。まるで「もっと勉強せい」と活を入れられた感覚でした。教師としての資質を高めたいと思っていた私にとって『致知』は心の支えであり、現代の『論語』であり『聖書』でもありました。

千葉県の付属高校に赴任し、校長になって以降は、子どもたちや保護者の皆様の力になればとの思いから『致知』での学びを「校長通信」で紹介。また、気に入った言葉をカードにし、校長室横のテーブルに置いて自由に持ち帰ってもらっていました。2023年春に定年退職しましたが、これまで『致知』の「特集総リード」をまとめた『人生の大則』をプレゼントした人は60人近くになるでしょうか。

一般の週刊誌と違って『致知』は読むのにエネルギーが必要です。しかし、一冊読み終えた後の充実感は何とも言えないものがあります。自宅に戻れば、購読を始めてからの『致知』が揃っていて、それは私の人生の大切な支えです。

人生は転んでも、投げられても、立ち上がればよい。これは柔道から学び、教えられた私の人生観です。概していま子どもたちは失敗を恐れるあまり、チャレンジを避ける傾向にあると感じます。しかし、『致知』で紹介される偉人は皆、数々の失敗を繰り返しながら大成していきました。そういう偉人の姿を通して子どもたちの人を敬う気持ち、物事に挑戦していく心を育てることも道先案内人である私の務めだと思っています。

現在は信濃国一宮諏訪大社の傭人として御朱印を書く日々ですが、これからも自らの持ち場を通じて、『致知』に学びながら子どもたちの生きる力を育むための活動を続けていく所存です。