2023年04月06日

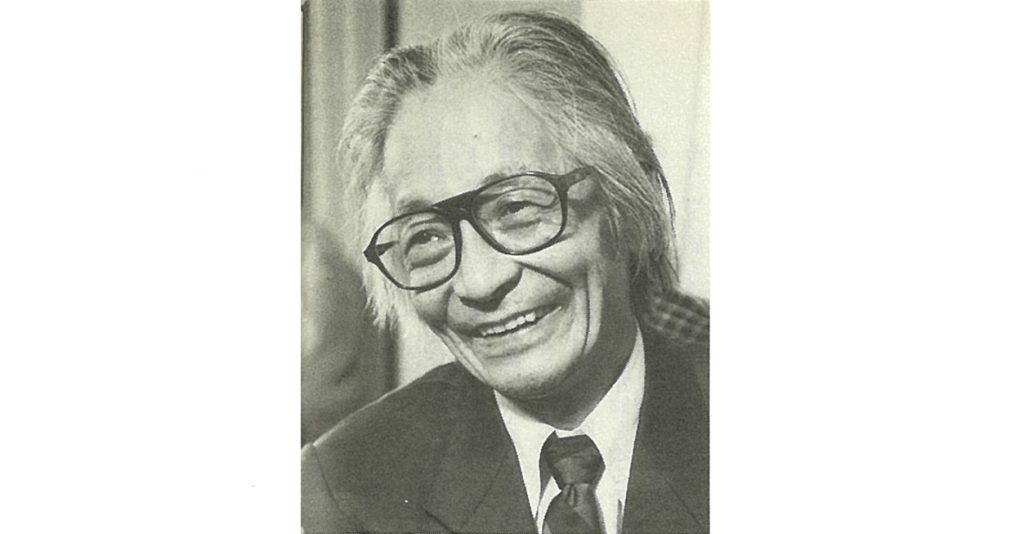

2023年4月5日、〝ムツゴロウさん〟の愛称でお馴染みの作家・畑正憲さんが亡くなられました。87歳でした。世界の秘境へ挑み、インドの泥水さえ飲み込んで、さらに獰猛な巨大動物と触れ合う。畑正憲さんの人生は、常に死ぬか生きるかの厳しい戦いと共にあったと言えるでしょう。

2023年4月5日、〝ムツゴロウさん〟の愛称でお馴染みの作家・畑正憲さんが亡くなられました。87歳でした。世界の秘境へ挑み、インドの泥水さえ飲み込んで、さらに獰猛な巨大動物と触れ合う。畑正憲さんの人生は、常に死ぬか生きるかの厳しい戦いと共にあったと言えるでしょう。

生きとし生きるものすべてに惜しみない愛情を注ぎ、多くの人々に生きる力を与えてくださった畑さんを偲んで、その独特の生き方の秘訣を語られた『致知』1992年7月号のインタビューをご紹介します。

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

裸の触れ合いこそ「命のご飯」

――獰猛(どうもう)な動物たちに近づく先生のあのタイミングの良さには驚かされます。

〈畑〉

何回も咬まれてプロフェッショナルになってますからね。

――何回も咬まれた?

〈畑〉

そうですよ、星の数ほど咬まれた。数えたことはないが、体に空いた穴というのは千回やそこらではない。そういう痛い思いをしないと、初めて会う動物をつかむことができません。

動物園の飼育係のように、小さい時から育てて、何年にもわたって相手にその存在を知らしめ、仲良くなり、友達付き合いになっていくのなら、その動物をつかまえることができますが、私はそれでは満足できなかった。

初めて出会った動物とともかく30分以内に仲良くなるという条件に挑んできたわけです。しかもそこには、スタッフの目とカメラのレンズがある。飼育者とか案内者が外国人であるといったおよそ60か70のハンディキャップを背負っての試みでしたが、ともかく10年以上やってきました。もっとも条件が厳しければ、それだけ学ぶことも多い。

――1千回以上も咬まれた中には死ぬか生きるか、ということもあったでしょう。

〈畑〉

骨折したり、いろいろなことがありました。大げさにいえば自然相手の仕事というのは、出掛けるについては毎回、覚悟してかからなければなりません。首を洗って出ていくというね。

自然をばかにすると、すごいシッペ返しを食らいます。獰猛な動物がいつ、突進してくるか、いつ、なぎ倒してくるか、いつ、大けがをするか、私は洗いすぎるくらい首を洗っている(笑)。

私が動物を見て好きな点の一つは、プライドとか自信とか、地位とか、名誉とか、金とか、財産とか、要するに自分の飾り、この世の飾りというものは、危険な動物に会うときにはまったく役に立たない。アメリカの大統領であろうとなんであろうと、アフリカの象が受け入れるときには、一個の生物として受け止めるのですね。

生き物の前ではそうしたものが全部ないところに価値がある。すると、生まれたままの姿というか、自分の魂が洋服を脱いだというのか、そういうところが役に立つ。

〔中略〕

私にとってはどうも、裸になって動物と触れ合って生きるということは、自分が生きていくための命の栄養、「命のご飯」の一つのような気がしてならない。

――「命のご飯」ですか。

〈畑〉

そう、体にご飯が必要なように、命にもご飯が要る、という気がするのです。だから、命が老いないためにも、成り上がらないためにも、悲しんだり、悩んだり、惨めになったりすることは、とても大切だと思う。

とくに日本の都会生活はいま、どこへ行っても金ピカになってしまった。大理石で固めた無機質の空間が多くなって、俗っぽく息づいている人間の命というものが、だんだん姑息(こそく)になり、ものの考え方とか感じ方が衰弱してきている。

そうすると、ヤケにいろいろなものが気になって、批判的になって、小さなことまで人に押しつけるようになるんです。

例えば、魚を釣るのは非常にかわいそうだとか、実験動物はかわいそうだ、といっている人がいるが、命が細くなってそういうことをいい始めている。切ないことだと思います。

大自然の生命、命というのは哲学とか思想というものを欲していません。思想は人間がつくったもので、共産主義の崩壊したのでわかるように、ファッションであって、どう見たっていつかは滅びる。

しかし、生命というのは何億年も続いた舞台の中で生きているものなんです。その舞台がなければ、何も反応しない、本当に俗な世界です。

――そういう俗な世界に裸で飛び込んで初めて命の尊さを知るということですか。

〈畑〉

命は太陽の光が必要だったり、風が必要だったり、風が皮膚にどのくらい当たるかで反応してしまうのです。そうした命を持つ生き物とのつながりみたいなものに、自分の命を置くことに、私はこの上ない興味がある。

常に「陽性」であることの大切さ

――まさに生命に触れておられるんですね。動物に接している時の先生の表情を見ると、真心こめて、誠心誠意接しているな、という感じを受けるのですが、それを厳しく超えている。

〈畑〉

デレッとしていたら、はねつけられてしまいますからね。あふれる愛情を持っていても突っかかられて、ろっ骨を折ったという話もあります。分析力を持って、相手からの情報とこちらからの情報と柔軟に受け渡ししながら対応していかなければならない。

片時も油断できないのです。ちょうど、赤ん坊を母親が育てるときのように、まだ、抽象能力のない丸裸の頼りないものの要求を素直に聞いて、そして、満足を与えていくというようなことだろうと思います。

――それにしても、アマゾンの秘境を平気で旅したり、インドの泥水を飲んだり、獰猛な動物と触れ合ったり、そういうことができるという基本的な秘訣は何ですか。

〈畑〉

常に気持ちが前向きであるということです。それが非常に大切です。

ほかにもいろいろな表現があると思います。「神に感謝する」といってもいい。

私が好きなのは、「いま、自分がここに生きていることに対して感謝する」というか、「生きている」という事実に対して、自分が前向きに喜んでいるということですね。わざとでもいいから「喜んでいる」ということが秘訣です。

――ああ、「楽」ということがポイントだ、と。

〈畑〉

はい。それでないとやっていけないですね。

アマゾンの奥地で暮らすときでも、私は日本の食べ物を一切、持っていかない。当然ながら現地のものしか食べられないわけで、それを「おいしい」と思って食べる。一度でも「まずい」と感じたらもう駄目ですね。下痢はするし、風邪はひく。命を落とす羽目にさえなります。

だから、うそでも、景気づけでもいいから、「アッ、おいしいではないか、もっと持ってこい!」と一番先にやる。

そうすると、不思議に病気にならない。

だから、常にあらゆる環境を楽しんでしまうというところに、私は、人生を生き抜く秘訣があるように思います。

(本記事は月刊『致知』1992年7月号 特集「楽」より一部を抜粋・編集したものです) ◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇畑 正憲(はた・まさのり)

昭和10年福岡県生まれ。33年東京大学理学部卒業。同大学院で運動生理学を専攻。36年学研映画に入社、43年まで動物記録映画製作に従事。その後作家として独立。『われら動物みな兄弟』で第16回日本エッセイストクラブ賞受賞、52年、その全生活を懸けた環境文学で第25回菊池寛賞を受賞。85歳を超えたいまなお旺盛な執筆活動を続ける。