2023年10月19日

比叡山延暦寺に1300年間伝わり、最も過酷とされる行の一つ「十二年籠山行」。天台宗の開祖である伝教大師最澄が眠る御廟に、外界との交わりを一切断って仕える〝静の荒行〟です。

比叡山延暦寺に1300年間伝わり、最も過酷とされる行の一つ「十二年籠山行」。天台宗の開祖である伝教大師最澄が眠る御廟に、外界との交わりを一切断って仕える〝静の荒行〟です。

しかしこの行に入るには、心を清めるための「好相行」を全うする必要があります。戦後6人目の「十二年籠山行」満行者である宮本祖豊さんが振り返る、その実相とは――。

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

何度も死の淵を覗いて

〈宮本〉

家を出て2年、24歳になっていた私は、1分1秒でも早く十二年籠山行に入り、精神レベルを高めたいとの思いでした。

しかし十二年の山籠りは大変な難行であり、生きて帰れるか分かりません。過去の歴史の中で2~3割の方が、病気その他の理由で満行できずに亡くなっていました。

戦後初めての満行者である師のすすめもあり、両親に許可を得ることとなりました。説得できないまま家を出たので困りましたが、故郷に帰って両親に話をすると、意外にも

「おまえがそれほどなりたいというのなら」

と認めていただけ、今生の別れを告げて帰山しました。こうして昭和59年、得度受戒の儀式を行い、晴れて正式なお坊さんとなったのです。

平成元年から本格的な修行に入り、6年に比叡山の一山の住職を拝命。それが十二年籠山行に入る条件の一つでした。もう一つの条件が、「好相行」の満行です。

比叡山では、平安時代を生きた開祖・最澄が、肉体は滅してもその魂は生きていると考えます。十二年籠山行はその御廟である浄土院にて、最澄が生きているが如くお仕えする行です。

最澄は生前、非常に厳しい修行をされた方ですから、行に入る者も相応に心を清めなくてはなりません。その試験が好相行なのです。

浄土院の正面にある拝殿の一角を幕で仕切り、拝敷を敷く。そこで『仏名経』に説かれた三千もの仏の名前を一仏一仏唱えながら焼香し、お花を供え、仏教で最も丁寧と言われる五体投地(両肘、両膝、額の五か所を地につける)で礼拝します。これを毎日続けることで心が清まるという考え方です。

過去の先輩方はだいたい100日、3か月ほどで目の前に仏が立っていました。その姿が感得できて初めて合格となり、最澄にお仕えする侍真の資格を得るのです。

一度は師匠に追い出されて

平成6年8月、私は行に入りました。

「南無、○○仏」と唱え、立ったり座ったりを3千回繰り返す。これは非常に体力を消耗します。手伝いの僧が用意してくれる食事も極めて簡素で、水を被って身を清める時間、トイレに入る時間を除けばずっとお堂に入っている状態。さらに礼拝の間は「不眠不臥」、眠ったり横になって休んだりすることが禁じられています。

礼拝は、元気な時でも一日15時間はかかります。私は初日こそ4千回も礼拝しましたが、夏の暑さも相俟って次第に体力が落ち、18時間、20時間もかかるようになっていきました。

3か月経っても一向に仏様が観える気配がない。

極限の疲労で昼夜問わず幻覚や幻聴に襲われ、しまいには首が痩せ細って、手で押さえていないとガクンと下を向いてしまうようになりました。

フラフラで礼拝を続ける私を見た先輩の指導僧がもう無理だと判断し、9か月目にドクターストップがかかりました。

「行不退」といって、比叡山の行は一度入ったら中断は許されず、死ぬまで続けなくてはならないという不文律があります。

仏様が観えるか死ぬか、二つに一つです。

この時も回数を減らして礼拝を再開し、体力が回復してから二度目の好相行が始まりました。

・

・

・

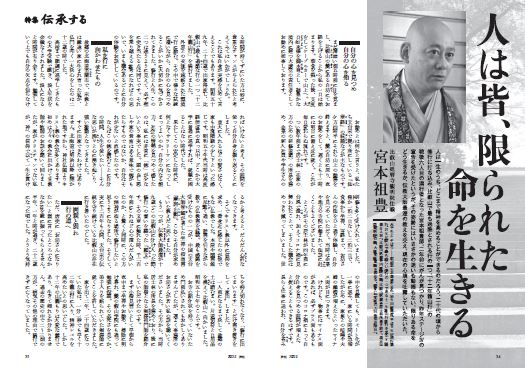

(本記事は月刊『致知』2022年6月号 特集「伝承する」より一部を抜粋・編集したものです)

◎宮本祖豊さんも、弊誌『致知』をご愛読いただいています。創刊45周年を祝しお寄せいただいた推薦コメントはこちら↓↓◎

私が初めて『致知』に出会ったのは15年前である。先ず雑誌のタイトルが非常に魅力的であり、次に内容を読んで心の高ぶりを感じた。

その後、『致知』を読む度に感じるのは、一読するだけで人間性を高めたいと云う衝動に駆られることである。

人生死ぬまで自分の人間性を高めていく、これこそ『致知』の真骨頂であろう。45年続けられた功績は誠に素晴らしい。是非、45年と云わず100年、200年とこの雑誌が続くことを願って止まない。

◉晴れて念願の「好相行」入りを果たした宮本祖豊さん。しかし、先輩の僧の大半が満行するという3か月を過ぎてもなお、仏が観えては来ず、ドクターストップをかけられてしまいました。

体力の限界が訪れた後、どのようにして満行へと歩み出したのか……『致知』2022年6月号では、昨年、ステージⅣのがんを宣告されたという宮本さんにいまの心境と共にお話しいただきました。

宮本さんが様々な試練の中で行に打ち込み続ける理由とは――?

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇宮本祖豊(みやもと・そほう)

昭和35年北海道生まれ。59年出家得度。平成9年好相行満行。21年比叡山で最も厳しい修行の一つである十二年籠山行満行を果たす(戦後6人目)。比叡山延暦寺円龍院住職、比叡山延暦寺居士林所長を経て、現在は同観明院住職、大講堂輪番職を務める。著書に『覚悟の力』(致知出版社)。