2024年07月24日

「日本の資本主義の父」と称される渋沢栄一。NHKの大河ドラマ「青天を衝け」や新一万円札に肖像が描かれるなど、いま大きな注目を集めています。新型コロナが再び広がっているいま、渋沢の精神と生涯から学ぶべきものとは――。玄孫・渋澤健氏と、東洋思想研究家・田口佳史氏の対談から、『論語と算盤』の言葉にみられる渋沢の思想を紐解きます。

「日本の資本主義の父」と称される渋沢栄一。NHKの大河ドラマ「青天を衝け」や新一万円札に肖像が描かれるなど、いま大きな注目を集めています。新型コロナが再び広がっているいま、渋沢の精神と生涯から学ぶべきものとは――。玄孫・渋澤健氏と、東洋思想研究家・田口佳史氏の対談から、『論語と算盤』の言葉にみられる渋沢の思想を紐解きます。

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。

たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

いま渋沢栄一に学ぶべき理由

〈田口〉

いま渋沢栄一を語るべき理由は幾つかあって、まずはそれをかいつまんでお話ししようと思います。何と言っても、いま一番、渋沢栄一に学ばなきゃいけないのは「大転換期の生き方」です。

まさに渋沢栄一は大転換期を生きた人で、幕末の転換というのは大塩平八郎の乱から始まったと見るのが基本ですが、渋沢栄一が生まれたのは1840年。その3年前の1837年が大塩平八郎の乱なので、ちょうど転換期に入った時に生まれた人ですよ。

それから当時の身分というのはご承知の通り士農工商。その士農工商を全部経験した人なんです。なぜ身分を変えたか。『論語と算盤』の中で、まず農民から武士になる時には、「同じく人間と生まれ出た甲斐には、何が何でも武士にならなくては駄目であると考えた」と。

次に武士から商工業者になる時には、「国家のために商工業の発達を図りたいという考えが起こって、ここに初めて実業界の人になろうとの決心がついたのであった」と。

つまり簡単に言うと、いつも背後にあるのは日本を何とかいい国にしたい。非常に筋が通っているんですよ。それを説くだけの人はごまんといるけれども、自分の身を挺して世の中を変えていこう、万民平等の社会をつくろうなんてことを実践した人はそう多くない。

〈渋澤〉

おっしゃる通りです。

〈田口〉

大転換期に躊躇していたらいかんと。自分の信ずる道を貫き通して、そのためには立場を変えるくらいの転換を図らなきゃいかんということを、我われは第一に学ぶ必要があります。

「大丈夫の試金石」という心構え

〈渋澤〉

コロナ禍のいまだからこそ紹介したいと思う渋沢栄一の教えは、『論語と算盤』にある「大丈夫の試金石」です。これは逆境に直面した時にどういう心構えでいるべきかという内容ですけど、「自然的逆境」と「人為的逆境」を区別して対応策を講じる必要があると書かれています。

台風や地震などの自然的逆境の場合には、「足るを知る」「分を守る」ということで、やるべきことはきちんとやって、後のことは天命に任せましょうと。一方、人間関係のもつれなどによる人為的逆境の場合にはどうすべきか。

「自分からこうしたい、ああしたいと奮励さえすれば、大概はその意のごとくになるものである」

私はこれを「自分は何を成し遂げたいのかというベクトルを常に立てておくことが大事だ」と解釈しています。

〈田口〉

なるほど。

〈渋澤〉

我われは逆境に直面するとほとんどの場合、「何ができるか、できないか」という軸で考えていると思うんです。

だけど、ここで渋沢栄一が言っているのは「何をやりたいか、やりたくないか」ですよね。この二つの軸を掛け合わせてみると、まず「できることでやりたいこと」というのはベストですし、「できないことでやりたくないこと」っていうのは捨ててしまってよいのかもしれません。

「できるのにやりたくないこと」、これは例えば、仕事ができるのにやる気のない社員(笑)。こういう人は改善しなきゃいけないんですけど、多くの人が陥りがちで一番問題なのは、「やりたいけどできないこと」です。できない理由は時間がないから、お金がないから、経験がないから、いろいろあると思います。

しかし、渋沢栄一はできないからといってそこで諦めてしまうのではなく、常に未来志向を抱いて幸福なる運命を招くべきだと説いているんです。

いまこそ求められる「〝と〟の力」

〈渋澤〉

昔アメリカで講演した時、「渋沢栄一は未来志向を持った起業家です」と言ったら、「『論語』って秩序ですよね。秩序とイノベーションって全然違うじゃないか」みたいな質疑を受けました。その時に何を答えたのか覚えていませんが、いま答えるとすれば、渋沢栄一の考え方はあくまで「論語と算盤」なんですね。「論語か算盤」ではなくて。つまり両方を合わせた関係というのが重要だと。

〈田口〉

二者択一ではない。

〈渋澤〉

『論語と算盤』の冒頭に、

「正しい道理の富でなければその富は完全に永続することができぬ。ここにおいて論語と算盤という懸け離れたものを一致せしめることが、今日の緊要の務めと自分は考えているのである」

と書かれているように、「論語と算盤」をいまの言葉で表現すると、サステナビリティ(持続可能性)だと思っています。

渋沢栄一は決してお金儲けを否定していません。ただ、その稼いだお金を独り占めすると幸福は永続しないし、算盤勘定だけではいずれ躓いてしまう。一方、お金儲けは卑しい、関心がないと言って『論語』しか読まないというのも、世の中が著しく変化する時代においてはサステナビリティに乏しい。

ですから、これはあくまでも二つ合わせた関係であり、大事なのは「〝と〟の力」だと思うんです。特にいまコロナ禍で社会の分断が進んでいる中で、見直さなきゃいけないのはやはり渋沢栄一のこの精神ですよね。

〈田口〉

大賛成です。

〈渋澤〉

AIというのはゼロかイチかという「〝か〟の力」じゃないですか。過去のデータを積み重ねた上で、その先の答えを出すと。もちろん過去の体験に学ぶことも大事ですけど、人間は先の見えない将来に向かって「これをやるんだ」とゴールを打ち立てて、そこから逆算して実現させる力も持っています。未来と現在とを繋げるということを考えると、私はこの「〝と〟の力」って人間しか持っていない大事な力だと思います。

〈田口〉

相反する二つの要素を合一することで、第三の超越したものが生まれるということですね。

(本記事は月刊『致知』2020年11月号 特集「根を養う」より一部を抜粋・編集したものです)

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。

たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

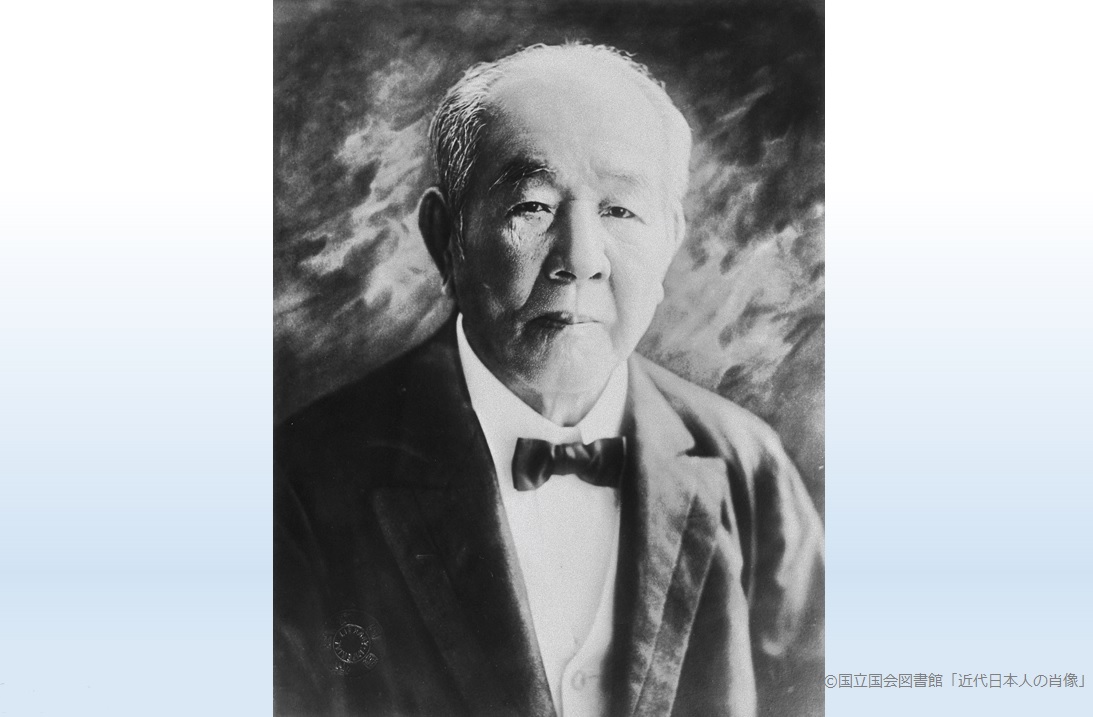

◇渋沢栄一(しぶさわ・えいいち)

天保11(1840)~昭和6(1931)年。現在の埼玉県深谷市血洗島に生まれる。一橋家に仕え、慶応3(1867)年パリ万国博覧会に出席する徳川昭武に随行し、欧州の産業、制度を見聞。明治2(1869)年新政府に出仕し、5年大蔵大丞となるが翌年退官して実業界に入る。第一国立銀行を開業し総監役、頭取となった他、王子製紙、日本郵船、東京瓦斯、帝国ホテル、東京電力など多くの企業の創立と発展に尽力した。

◇田口佳史(たぐち・よしふみ)

昭和17年東京生まれ。日本大学芸術学部卒業後、日本映画社入社。47年イメージプランを創業。著書に『ビジネスリーダーのための老子「道徳経」講義』『人生に迷ったら「老子」』『横井小楠の人と思想』『東洋思想に学ぶ人生の要点』など多数。最新刊に『佐久間象山に学ぶ大転換期の生き方』(いずれも致知出版社)。

◇渋澤健(しぶさわ・けん)

昭和36年神奈川県生まれ。44年父親の転勤で渡米。テキサス大学卒業後、UCLAでMBA取得。JPモルガン、ゴールドマン・サックスなどでの勤務を経て、平成13年シブサワ・アンド・カンパニーを創業。20年コモンズ投信を設立。渋沢栄一の玄孫。著書に『渋沢栄一 人生を創る言葉50』(致知出版社)など多数。

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください