2020年12月12日

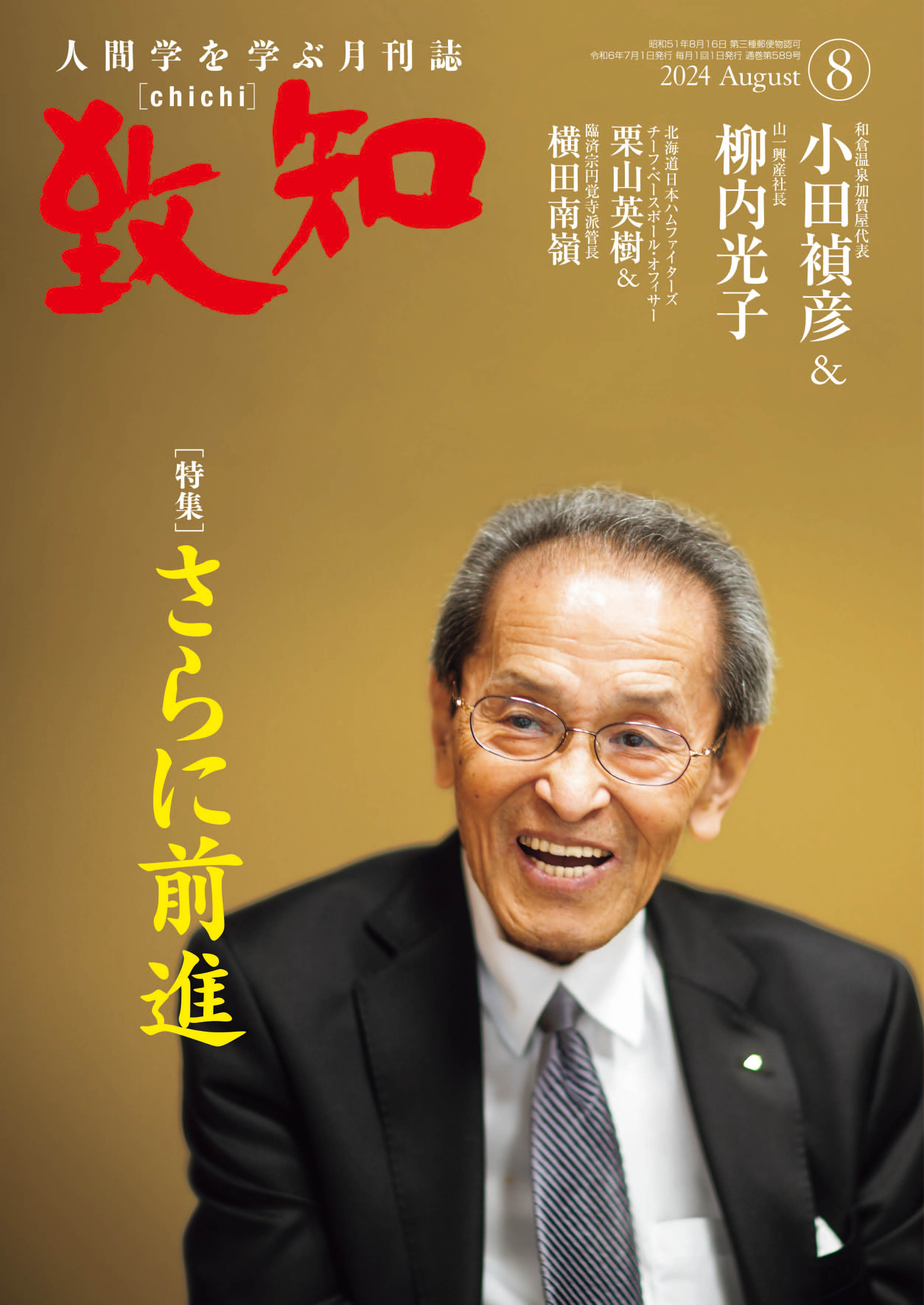

洋菓子「バウムクーヘン」などで知られるユーハイム。創業から111年を迎えた今年、「純正自然」の理念に則り添加物不使用のバウムクーヘンを実現しました。この「純正自然」の活動を始めたのが、河本英雄現社長の祖父、故・河本春男氏です。元高校サッカーの名指導者から教師、担ぎ屋、バター販売という経歴から倒産寸前だったユーハイムの経営を引受け、中興の祖となった氏の原点を、1987年の特別インタビューからご紹介します。

洋菓子「バウムクーヘン」などで知られるユーハイム。創業から111年を迎えた今年、「純正自然」の理念に則り添加物不使用のバウムクーヘンを実現しました。この「純正自然」の活動を始めたのが、河本英雄現社長の祖父、故・河本春男氏です。元高校サッカーの名指導者から教師、担ぎ屋、バター販売という経歴から倒産寸前だったユーハイムの経営を引受け、中興の祖となった氏の原点を、1987年の特別インタビューからご紹介します。

◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。

たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

ユーハイムの経営を託された日

〈河本〉

最初は引受ける気持ちは、まったくなかったんですわ。それで、エリーゼ・ユーハイムさんの申し出を「どんなふうに断ったらええやろか」と考えていたのです。ところが、電話がかかってきて、電話では埒が明かないので、わたしの家へ来ていただいたんですよ、その日は。

で、わたしが引き受けないまでも、乗り切るための案をいくつか述べてみたのです。が、ユーハイムさんは、「あなたできます、どうぞ」の一点張りなんです。しまいには、わたしも声を荒げて、「できません」と言ったほどでした。

ところが、わたしがそう言うと、「あなた駄目、わたしドイツ帰る」といいだしたんですよ。その声を聴いて、わたしね、背筋に電流が走ったような、何ともいえない気持ちになって、「どうにかしましょう」と思わず言ってしまったんですわ。

――ユーハイムさんも大変な決意だったんですね。

〈河本〉

ユーハイムさんはその返事を聞いたとたんに、わたしの手を握って目にはいっぱい涙をためているんですね。でも、目は微笑んでいました。

まあ、ユーハイムさんは先刻も述べたように、一度西ドイツに帰られたのに、日本に来られて再来日した方でしたから、その間の事情を知っている者としては、そんな形で帰すわけにはいかなかったわけです。

――しかし、引受けた後が、また大変だったのでしょう。

〈河本〉

もちろん大変でした。わたしには700万円もの金を用意することなどとてもできないと思っていましたからね。ところが、この時も不思議なことが起こったんです。昭和37年は大変不景気な年で、金策が大変だったにもかかわらず、わたしは、引き受けたその日の晩と翌日の午前中に偶然にも700万円を用意することができたんですから。

――どうなさったんですか。

〈河本〉

3人の友達のところへ頼みに行ったんです。最初は18歳年上の金持ちの友人のところへ行ったんですよ。家内を連れてね。これは家内同士が親交があったからです。説得に当たっては2時間か2時間半しゃべりまくったはずです。ところが相手のご主人はウンともスンともいわない。で、いよいよ、もう駄目かと思ったときに、「なんぼいるんや」といわれたんですわ。で、このときは結局「半額出そう」ということで、350万円借りることができました。

わたしはその時、あまりのうれしさに、その場にひれ伏して男泣きに泣きました。そしたら「この金はな、ユーハイムさんに投資するんと違う、あんたに貸してあげるんや」と、こういうんですわ。

――感動されたでしょう。

〈河本〉

「あんたが県庁辞めて、今日まで苦労して、ようやくここまで這い上がってきた。ューハイムが潰れたらあんたも潰れる。それはあんまり可哀相や、しっかりおやり」ともいわれました。人の心の温かさって、これがそうなんかと、このときはつくづく思ったものです。

もう一人は、わたしがバターを仕入れていた京都の会社の社長さんで、この方は娘が4人いて、3人嫁に出したので、家に金はないが、手形の取り引きがあるから割り引いてくれるというので、250万の手形を書いて割りいてもらいました。この時も、友情の有り難さをつくづく感じたものでした。

最後の金の工面をしてくれた人は、わたしが、手形を割り引いてもらって京都から帰ったときに、わたしがユーハイムを引き受けることを思いとどめようと、説得に来てくれていた友人でした。ミイラ取りがミイラになった形で、逆にわたしに説得されて、貸してくれたわけです。

――2日間でよくできましたね。

〈河本〉

ええ。今考えても不思議です。恐らく、わたしに私心がなく、わたしが、エリーゼ・ユーハイムさんを尊敬していたこともあって、「なんとか望みを達成させてあげたい」という、いわば日独親善という高い次元から一生懸命訴えたのが、通じたのだと思います。

10年一区切り、必死の2年

〈河本〉

(中略)わたしは、「10年一区切り、必死の2年」という言葉を持っているんです。

まあ、10年、10年が一区切りだ、とはよくいいますね。でも、なかなか1日のごとくはいかんですよ。10年は。一所懸命になればなるほど、何か壁にぶつかる。何かむつかしいことが起こったりしてね。で、その壁を越えるには2年間は努力せないかん、と、この言葉は、こういった意味です。そうすると、皆できますよ。

――10年のうちには、必死の2年が必要だと。

〈河本〉

そうです。苦しくなって途中で諦めたらいかんのです。とにかく努力を軽ぞ劫するということですな。そうすれば、不思議なことに、ひゅっとチャンスが訪れるんですよ。

この言葉を、わたしがどんなところからいいだしたかというとね、もちろん体験からもあるのですが、もう一つ理由があるんですわ。というのは、これが、わたしが刈谷中学3年生のときに、当時の校長だった田代信四郎さんが、修身の時間に贈ってくれた言葉があって、それがずっとあとまで残っていて、出てきた言葉だからです。

――といいますと。

〈河本〉

田代先生は、わたしたちが3年生のとき1時間ずつ修身を教えてくれていたんですね。それで、ある日、わたしたちがちょうど15歳になったというので、〝吾十有五にして学に志す〟で始まる孔子の有名な自序の言葉を一節一節、切々と説明してくれたわけです。

そして最後に、「人生にはなあ、年齢相応の10年と言う節がある」。だから、その10年10年をしっかり積み上げたら、誰の人生もきっと意義のあるものになる。「しっかりやりなさい」と、こういわれたわけですわ。

〝年齢相応の10年〟。これが、わたしの頭に、ものすごく強い印象として残ったのを覚えています。

まあ、わたしは学生時代サッカーに夢中でしたけれども、世の中に出てからは、困ったこと、つらいこと、苦しいことなどが、折々につけ、いろいろあったわけです。そのたびにね、「ああ、ここだなあ。ここだなあ」と思ってですね。何度も乗り越えてきたわけです。で、ある日ふと、「10年一区切り、必死の2年」という言葉が、頭に浮かんだという次第です。

それから、〝絶えず一歩先んじ、一刻早く、タイミングのよい先制〟。それと、これらと関連して〝人生にはチャンスは無限にある〟という言葉。

わたしの好きな言葉は、この3つですね。〝人は誰でも、天賦の資質を持つ〟といってね、その人にのみ与えられている特質がある。だから、駄目な人間など、この世には一人もいないわけで、「皆、世の中のために役に立つものばかりや」と、わたしはこう思っているのです。わたしの人間観は、これに尽きると思います。

(本記事は月刊『致知』1987年11月号 インタビュー記事「体験的リーダーシップ論」から一部抜粋・編集したものです) ◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇河本春男(かわもと・はるお)

◇河本春男(かわもと・はるお)

明治43年3月愛知県生まれ。昭和7年3月東京高等師範学校(現・筑波大学)卒業。同年4月兵庫県立神戸一中に奉職。7年間の在任中、サッカーの全国中等学校選手権(現・高校選手権)で4度優勝、準優勝1回。14年岡山県女子師範へ転任。16年応召。18年岐阜県体育主事。22年依頼免官し商人となる。37年ユーハイム代表取締役専務、46年社長、60年会長。平成16年1月逝去。