2022年11月22日

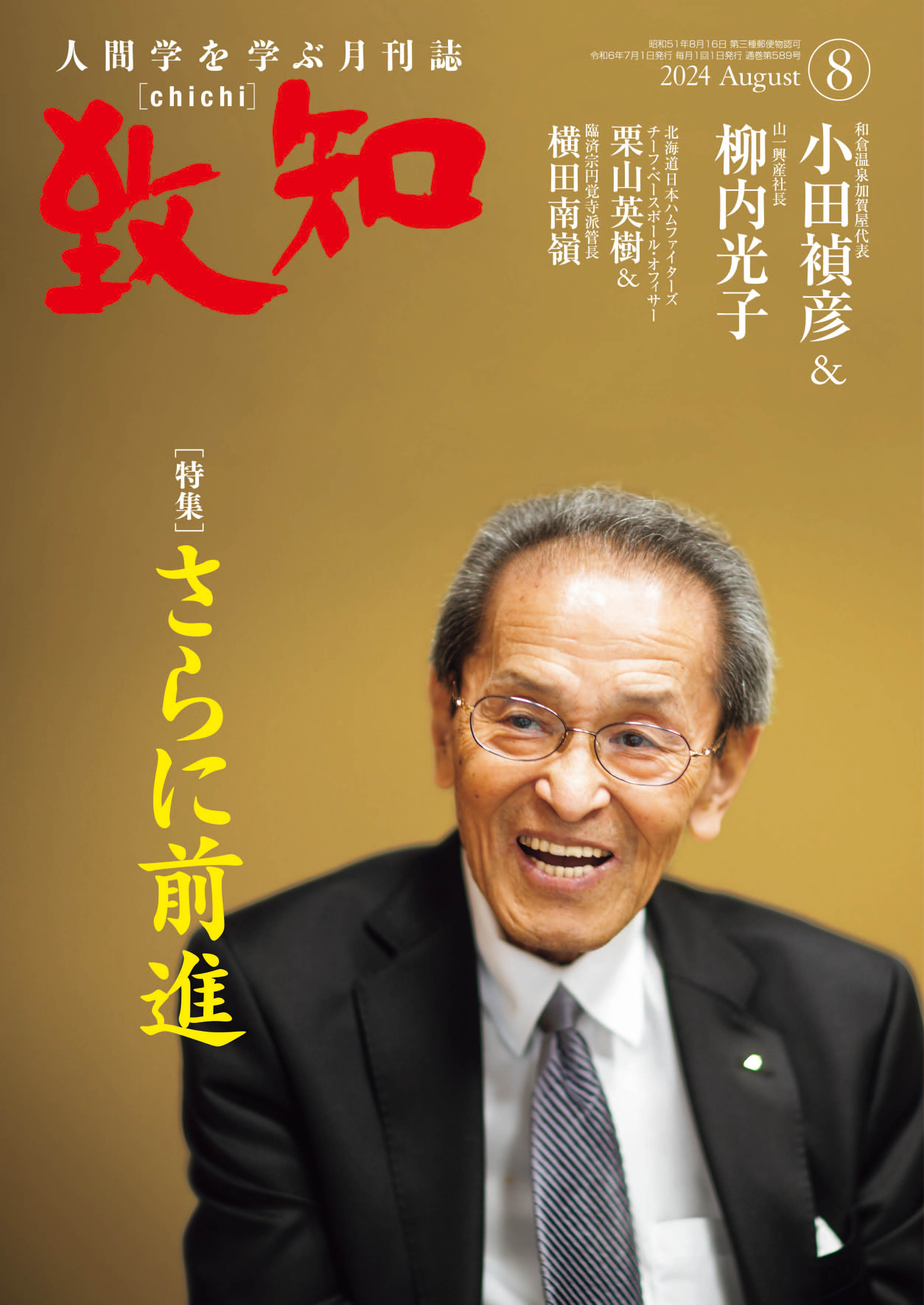

奈良県天理市に佇む日本最古の神社の一つ、石上(いそのかみ)神宮。宮司の森正光さんと、同市出身で遺伝子工学の世界的権威であった村上和雄先生〈筑波大学名誉教授/故人〉のお話からは、日本の歴史の懐の深さがじんわりと伝わってきます。

※写真右が森さん、左が村上先生

日本人に宿る神話の心

〈村上〉

神様をお祭りしている時の境地というのはどんなものですか。

〈森〉

どんな境地かと言われると、そうですね……。もともとの時代というか、祭りが始まったその時代に戻ってますね。

〈村上〉

その時代に戻る?

〈森〉

例えば、毎年10月15日には年間で最も重要な「例祭」という祭があります。

この祭りは白河天皇在位の永保元年に始まったものですが、その祭りを真剣に奉仕していると、平安時代の終わりくらいのところまでタイムスリップするといった雰囲気になるんですよ。我われのご先祖も代々奉仕してきたわけで、祭りの度にその当時と同じ空間に立つことができると言ってよいかもしれません。

もっとも、そういったことは肌で感じるだけであって、実際に奉仕している時には、余計なことは何も考えていません。ただ、これだけは言えるのは、拝殿という建物の中で過ごしている時には、何となく原点に返るという感じになるということですね。それだけに、その祭りが厳粛なものであればあるほどに、終わった後にはほっとします。

〈村上〉

一般的に宗教には教祖様がいて教義があるわけですが、神道にはそういったものがないだけに、いまおっしゃったようなことが感じられるのかもしれませんね。

〈森〉

よく言われることですが、神道とは信じるか信じないかの世界であって、言葉を変えれば、感じる宗教であると。何となく境内に入って、「あぁ、神々しいな。ここにはきっと神様がいはるんだ」といった感じです。

私たち神職にとっては、見えない世界を信じることが何よりの役目だと言ってもよいと思います。

神様とか仏様にしてもそうなんですけど、目には見えない。見えないけど、実際にはいる。それが見えないからといって、神職がその存在を信じなければ話にもなりません。

だから、信じることからすべてが始まる。先ほど肌で感ずると申しましたが、もっと言えば五感すべてで感じるようなものを持ち合わせていたいものですね。

『古事記』や『日本書紀』に記されている神話についても、そういった感覚で接することが大切なのではないかと思います。

翻訳できない部分に日本人の生き方がある

〈村上〉

そもそも日本人の精神の中に、そういった神話の世界が生きていると私は思います。例えば、「おかげさま」という言葉がありますが、これは外国語には訳せない。「おかげさまで」と言うと、外国人は「何のおかげですか?」と聞いてくるんですよ。

でも我われにしてみれば、神様でもご先祖様でも、自分を少し越えたような存在を感じていればそれでいいんです。

「おかげ」というのは影なんですね。表じゃない。これは陰と陽の世界にも通ずる話であって、現れた現象の後ろにあるものに対して、我われ日本人は「おかげさま」と言う。

それから「もったいない」という言葉も訳せないんですよ。単に「節約する」という意味ではなくて、その物をつくってくれた人への感謝の念が表されている。こういった日本の精神的伝統というのは、それこそ何千年と続いてきているわけで、そう簡単には消えるものではないと私は思っています。

〈森〉

人間、目に見えるものばかりじゃなくて、見えないものもやはり大切にしてほしいですね。よく言われているじゃないですか、「いまの世の中は心を大切にする時代だ」って。確かにそうかもしれませんが、私は物も大切にすべきだと思うんです。

というのも、いまは何でも使い捨てになってしまいましたが、物を大切に扱う姿勢というのは、そのまま先生がおっしゃるように、「おかげさま」「もったいない」の精神にも通じますからね。心を大切にするとは、本当はそういったことだと思うんです。

それに関連したことで言いますと、石上神宮のお社というのは神職の修行道場になっていて、全国から神職さんが来られて数日かけて神道行法という基本的な行を学んでいます。

これは戦後から始まったことで、今年(掲載当時)で63回目を迎えますが、そこで教えることは時代とともに変わる部分もあれば、不易流行で変えない部分もある。

例えばお箸ですが、最初に来られた時に一人一膳お渡しすると、行法が終わるまで三食すべてをそのお箸で食べていただきます。

物を大切にといった気持ちは、そういった小さなことから学ぶのが本来であって、特に若い人たちにはもっと伝えていかなければという思いでおります。

〈村上〉

先ほども言ったように、「おかげさま」とか「もったいない」といった言葉に象徴される日本人の生き方というのが、いま世界で注目されていると思うんですよ。大自然の恵みに感謝するという生き方に戻ることが世界にとって必要であり、そのためには21世紀は再び日本の出番が来ると。

ただ、問題なのは肝心の日本人がその自覚に欠けていることですね。私たちの先祖が残してくれた素晴らしい伝統とか、生き方、考え方をもう一度見直して、日本が世界に貢献できるような国にしていきたい。それには、神道的な生き方が非常に大切じゃないかと思っています。

〈森〉

本当にそのとおりですね。

(本記事は月刊『致知』2017年10月号 P116 連載「生命のメッセージ」より一部を抜粋・編集したものです) ◎各界一流の方々の珠玉の体験談を多数掲載、定期購読者数NO.1(約11万8000人)の総合月刊誌『致知』。あなたの人間力を高める、学び続ける習慣をお届けします。 たった3分で手続き完了、1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。

※購読動機は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇森 正光(石上神宮宮司)

もり・まさてる――昭和23年奈良県生まれ。49年國學院大學大学院文学研究科神道学専攻修士課程修了。同年石上神宮権禰宜就任。その後宮城県の志波彦神社・鹽竈神社奉職を経て、平成12年石上神宮宮司に就任。神社本庁参与、神社本庁錬成行事道彦、奈良県神社庁長、神社本庁理事などを現任。

◇村上和雄(筑波大学名誉教授)

むらかみ・かずお――昭和11年奈良県生まれ。38年京都大学大学院博士課程修了。53年筑波大学教授。平成11年より現職。23年瑞宝中綬章受章。著書に『スイッチ・オンの生き方』『人を幸せにする魂と遺伝子の法則』など多数。最新刊に『君のやる気をスイッチONにする遺伝子の話』(いずれも致知出版社)などがある。