11 月号ピックアップ記事 /エッセイ

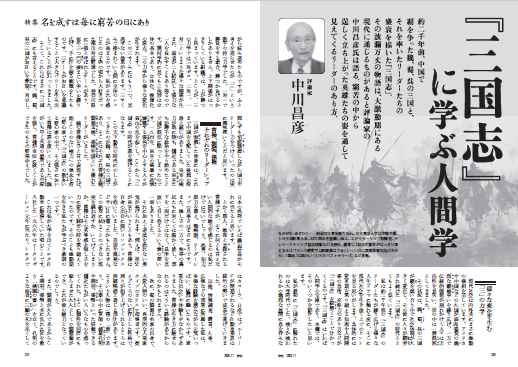

『三国志』に学ぶ人間学 中川昌彦(評論家)

約2,000年前、中国で覇を争った魏、蜀、呉の三国と、それを率いたリーダーたちの盛衰を描いた『三国志』。その波瀾万丈の物語は、大激動期にある現代に通じるものがあると評論家の中川昌彦氏は語る。窮苦の中から逞しく立ち上がった英雄たちの姿を通して見えてくるリーダーのあり方。

三国がそうであったように、それぞれに強みも弱みもあります。

その強みを発揮しながら、天下統一への道を上る過程を辿ることもまた『三国志』を読む醍醐味なのです。

中川昌彦

評論家

現代社会は内外共にまさに激動の様相を呈しています。アメリカや中国などの大国が弱肉強食の熾烈な覇権争いを繰り広げ、一方で伝統的価値が崩れかけて人々は方向性を見失い、世の中は一層混沌としてきました。

その状況は、魏、蜀、呉の三国が覇を競い合う中で社会体制が大きく変化し、その波に人々が翻弄され続けた『三国志』の時代ととてもよく似ています。

私は約2,000年前の『三国志』のリーダーたちが繰り広げる様々な人生ドラマに触れる度に、そこに現代社会を生き抜く上でのヒントを見る思いがします。

具体的には変革期を乗り越える知恵や人間関係の急所、交渉力のあり方などが『三国志』を紐解くことで分かってくるのです。『三国志』はいわば人間学の宝庫であり、本欄では、そのいくつかを紹介したいと思います。

私が最初に『三国志』に触れたのは大学時代でした。喰うか喰われるかの熾烈な展開に息を呑みながら読み進めたものですが、ふと考えを巡らせたのが「三」という数字の持つ力学でした。

1対1で勝負をする場合、勝つか負けるかしかありません。上下関係がはっきりしている組織では、上が勝つと決まっています。ところが、三の力学では3対ゼロ、2対1、1対2というような様々な関係が生まれ、弱者が二人結託して強力な一人を負かすこともあり得るのです。

幾何学的に見ても三角形は立体の基本であり、立体化、複雑化の原点。三の力学から様々な変化が生まれます。

本記事の内容 ~全4ページ~

◇様々な変化を生む「三」の力学

◇曹操、劉備、孫権それぞれのリーダーシップ

◇逆境からのし上がった英雄たち

◇『三国志』から読み解く現代世界

プロフィール

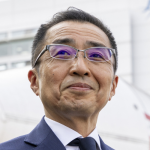

中川昌彦

なかがわ・あきひこ――昭和18年東京都生まれ。41年東京大学法学部卒業、トヨタ自動車入社。52年同社を退職し独立。エディターシップ取締役、テレマーケティング協会理事などを歴任。著書に『自分の意見がはっきり言える本』『バランス感覚で人間関係はうまくいく』(共に実務教育出版)『だから「三国志」は面白い!』(KKベストセラーズ)など多数。

編集後記

熾烈に覇を競い合った魏呉蜀の三国のリーダーたちの波瀾万丈の姿を描いた『三国志』。評論家の中川昌彦さんは、英雄たちの生き方から現代のビジネス社会を生き抜くヒントが読み解けると語ります。2,000年の時を経ても盛衰の原理は不変であるとの思いを禁じ得ません。

特集

ピックアップ記事

-

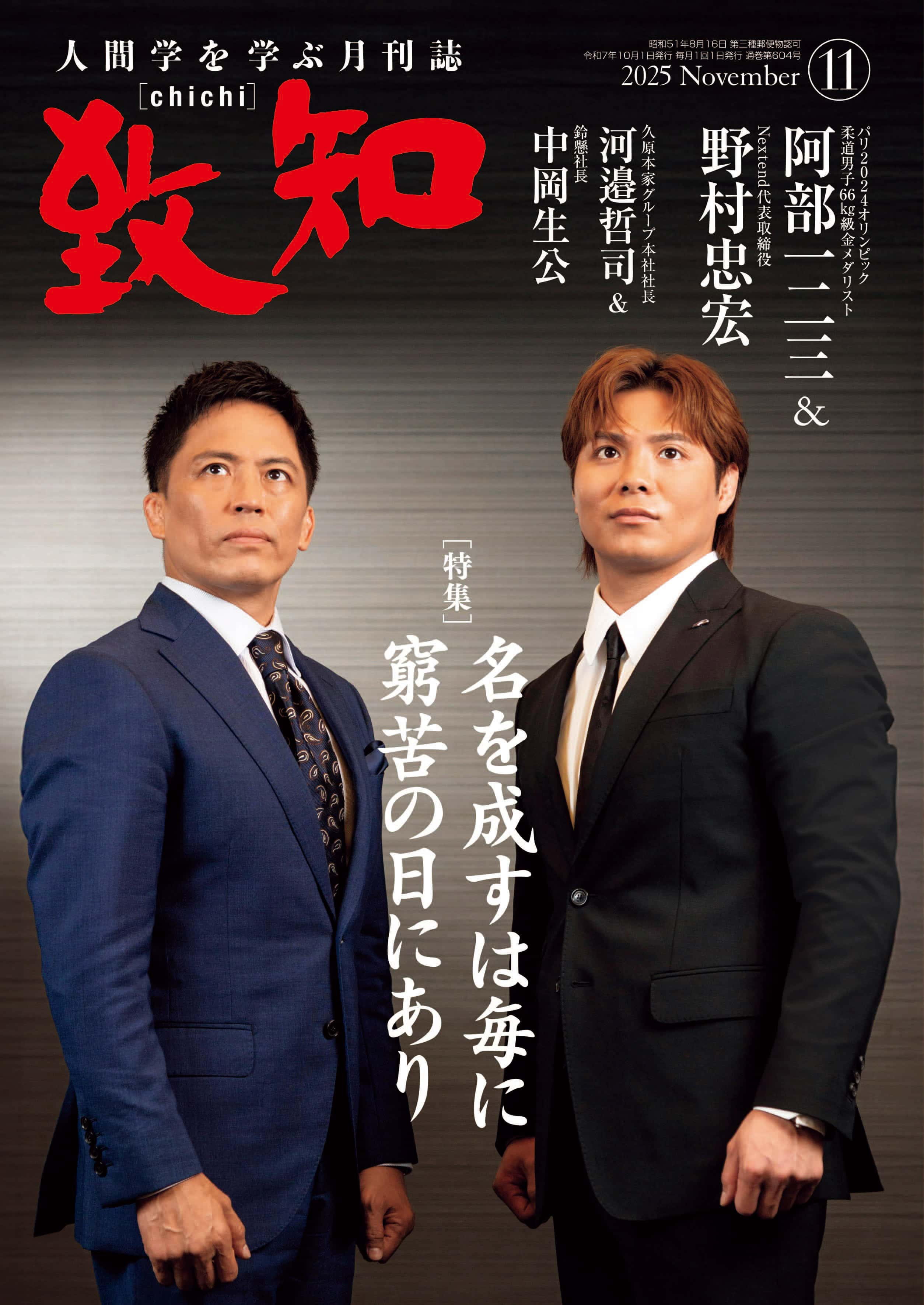

対談

勝利への道は、努力と辛苦の日にあり

野村忠宏(Nextend代表取締役/ミキハウススポーツクラブGM)

阿部一二三(パリ2024オリンピック 柔道男子66㎏級金メダリスト/パーク24所属)

-

特別講話

生きる力

千 玄室(茶道裏千家第十五代・前家元)

-

インタビュー

越えられない壁はない ~H3ロケットはこうして打ち上げに成功した~

岡田匡史(宇宙航空研究開発機構〈JAXA〉理事・宇宙輸送技術部門長)

-

エッセイ

『三国志』に学ぶ人間学

中川昌彦(評論家)

-

インタビュー

日本の明るい未来を創る オーガニック給食への挑戦

太田 洋(いすみ市長)

-

インタビュー

「どんな時も、 笑っとけ!」——創業者が見た夢の続きを見る

山口久美子(玄品グループ 関門海社長)

-

インタビュー

パリで和の心を伝承する

秋吉雄一朗(「茶懐石 秋吉」オーナーシェフ)

-

対談

名将の哲学【日本一17回&10回はかくして生まれた】

阿部由晴(常盤木学園高等学校サッカー部監督)

井手口 孝(福岡第一高等学校男子バスケットボール部監督)

-

対談

苦難は事業の基なり

河邉哲司(久原本家グループ本社社長)

中岡生公(鈴懸社長)

好評連載

ピックアップ連載

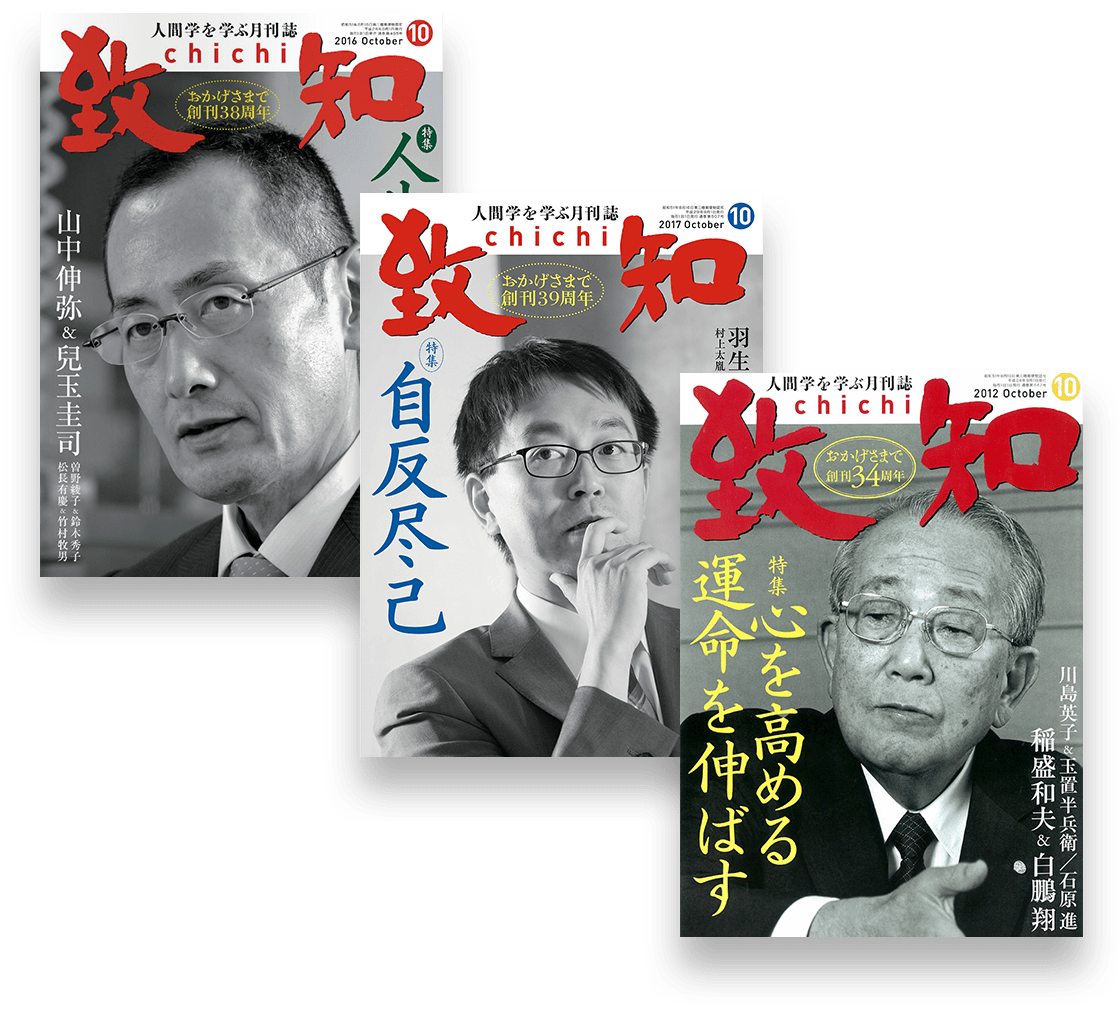

バックナンバーについて

バックナンバーは、定期購読をご契約の方のみ

1冊からお求めいただけます

過去の「致知」の記事をお求めの方は、定期購読のお申込みをお願いいたします。1年間の定期購読をお申込みの後、バックナンバーのお申込み方法をご案内させていただきます。なおバックナンバーは在庫分のみの販売となります。

定期購読のお申込み

『致知』は書店ではお求めになれません。

電話でのお申込み

03-3796-2111 (代表)

受付時間 : 9:00~17:30(平日)

お支払い方法 : 振込用紙・クレジットカード