2025年09月11日

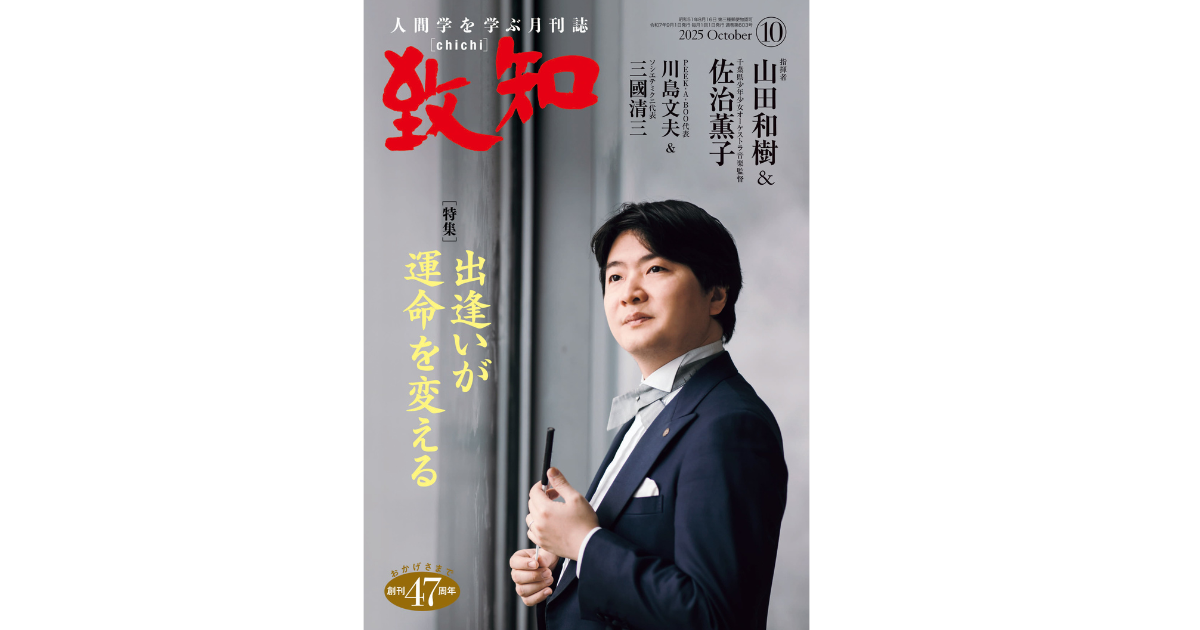

~本記事は月刊誌『致知』2025年10月号 特集「出逢いが運命を変える」に掲載対談(坂村真民先生に学んだこと)の取材手記です~

~本記事は月刊誌『致知』2025年10月号 特集「出逢いが運命を変える」に掲載対談(坂村真民先生に学んだこと)の取材手記です~

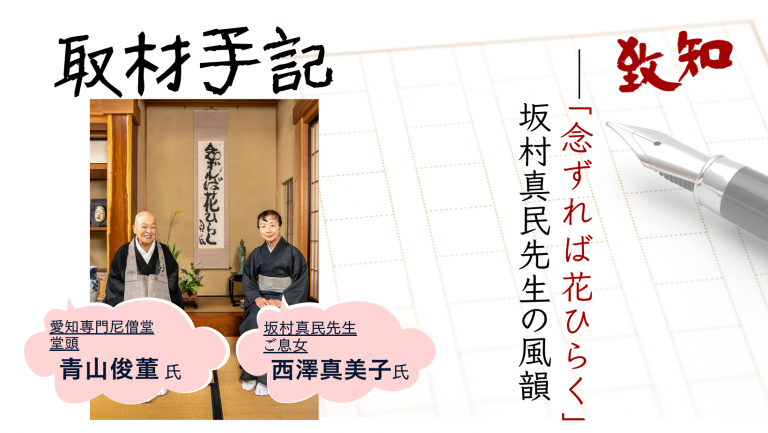

床の間には、真民先生直筆の掛け軸

「念ずれば花ひらく」で知られる仏教詩人・坂村真民先生(1909~2006)。人生の指針を与えてくれる数々の詩は、先生が逝去されて20年近く経ついまも、私たちの心を温かく包み込み、静かに寄り添ってくれます。

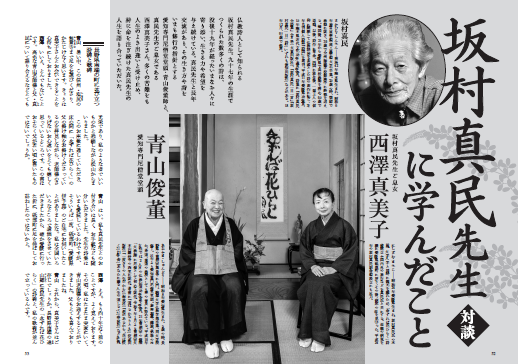

『致知』10月号では、92歳のいまも真民先生の詩を求道のよすがとしておられる尼僧の青山俊董老師と、真民先生のご息女・西澤真美子さんにご対談いただきました。取材は8月初旬、青山老師が住職を務められる長野県塩尻市の無量寺という、周囲を田畑や林に囲まれた歴史ある禅寺で行われました。

暑い中、西澤さんが愛媛から足を運ばれたことに恐縮しながら、冷茶と冷菓で温かくもてなされた青山老師。床の間には美しい生け花と、真民先生直筆の「念ずれば花ひらく」の掛け軸。そのさりげない心配りに、西澤さんも感動したご様子でした。

若い頃から真民詩のファンだった青山老師は、40年近く前、愛媛県砥部町の真民先生のご自宅を訪ねられたことがありました。対談の冒頭、お二人はその時のことを懐かしく語られ、そこから長野県南端の遠山郷に立つ2つの碑の話題に。

遠山郷には、真民先生の「念ずれば花ひらく」の詩碑と、青山老師の歌碑が並んで立っています。1990年代、青山老師の講演を聞いて感動された一人の警察官(当時)が、自身が信奉する真民先生の詩碑と青山老師の歌碑を建てることを発願されたそうで、そこにも真民先生と青山老師のご縁の深さが窺えそうです。

名もなき人たちのための詩を

真民先生は名もなき市井の人々、社会の底辺で懸命に生きる人たちに、勇気や希望を与える数多くの詩を残されました。対談で紹介された「ねがい」という詩もその一つです。

ただ一つの

花を咲かせ

そして終わる

この一年草の

一途さに触れて

生きよう

先生が名もなき人々の悲しみや憂いに温かい眼差しを向け続けられた原点を遡ると、幼少期に行き着きます。幼い頃の体験が先生の生き方を決定づけたと言ってもいいでしょう。今回の対談からその一部を引用してみます。

〈青山〉

真民先生の人生を語る上で、忘れてはならぬのが先生のご両親のことだろうかと思います。お父様が亡くなったのは確か……。

〈西澤〉

父(真民)が8歳の時です。一緒に魚釣りをしたり、星空を見上げたりした思い出を書いていますが、学校の校長をしていた父親が夏に突然体調を崩し、大学病院に入院することになりました。家で留守番をしていた真民のもとに連絡があり、大学病院に駆けつけた時には亡くなっていた。長男である真民は悲しさに耐えながら遺骨を抱いて家に帰るんです。

しばらくして、母方の祖母がやってきて「乳飲み子2人だけを連れて、上の3人は養子に出すか奉公に出すかしなさい」と母親を説得するのですが、夜12時を過ぎても首を縦に振らなかった。幼い真民も部屋の隅に座って、その様子を見ていました。そこから苦労の生活が始まるんですね。

小さい家に引っ越して、母親は畑を耕して蕎麦を植え、草鞋を編む内職をしながら五人の子供を育て上げる。校長先生である父親がいなくなったことで、体が小さく虚弱体質だった真民はいじめにも遭ったようですね。多くのコンプレックスを抱えた少年時代を過ごしました。そういう大変な苦労の中で母親が念仏のようにいつも口にしていたのが「念ずれば花ひらく」の言葉でした。

父が、名もなき市井の人たちのための詩をつくり続けた原点は、幼くして経験した苦しみや悲しみ、それを乗り越える力を与えてくれた母親の深い愛にあったことは確かだと思いますね。

人生を変えた森信三先生との出会い

真民先生の詩に「めぐりあいのふしぎにてをあわせよう」という一節があります。真民先生の詩人としての人生は、この言葉の如く数々のよきご縁によって大きく花開きましたが、そのお一人に国民教育の師父と称された哲学者・森信三先生(1896~1992)がいます。

真民先生と森先生との最初の出会いは、真民先生が50歳の節目を迎えた1959年、宇和島での森先生の講演を聞かれた時でした。その3年後に再び会われた時、「詩集を年に一度出すか、月に一度出すか」と迷っていた真民先生に、森先生は「一年に一度出すのと、毎月出すのとでは気構えが違ってくる。毎月出したらどうですか」と助言され、真民先生はその言葉で個人詩誌『詩国』を出す決心をされるのです。

森先生のもう一つのアドバイスは「限られた知人だけに詩集を配るのではなく、誰もが手に入る形で出版したほうがよい」というものでした。このひと言が『自選坂村真民詩集』(1967年)の刊行に繋がり、真民詩が国民に広く知られるきっかけともなりました。真美子さんは「詩集刊行の時も森先生は多くの人たちに手紙を書いて紹介してくださいました。そういうところまで面倒を見てくださって、それはありがたかったです」と語られています。

ちなみに、1962年に創刊された『詩国』は、やがて毎月1200人の方々に毎月送るようになり、2004年、95歳の時に創刊500号を迎えたのを節目として終刊となりました。その後は『鳩寿』と名前を変えて発刊し、97歳で亡くなる前年まで続けられました。真民先生は詩人として生き、詩人として人生を閉じられたのです。

坂村真民先生と『致知』

森信三先生と同様、坂村真民先生も『致知』を心から応援してくださり、周年行事のたびに『致知』への思いを寄せてくださいました。弊誌主幹の藤尾秀昭は真民先生が逝去後、2007年2月号の「特集総リード」でこう綴っています。

「先生と初めてお会いしたのは20年前である。以来、先生の詩魂は本誌の誌魂となった。ありがたい師縁に感謝するばかりである」

『致知』のベースには今日に至るまで真民先生の念いが息づいている。そのことを誌面を通して感じていただけたら幸いです。

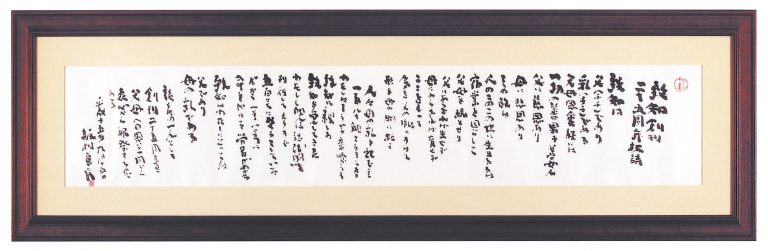

最後に『致知』創刊25周年に寄せていただいた真民先生の祝詩をご紹介します。

致知創刊二十五周年祝詩

致知は

父(チチ)であり

乳(チチ)である

父母恩重経には

一切の善男子善女人

父に慈恩あり

母に悲恩あり

その故は

人のこの世に生まるるは

宿業を因として

父母を縁とせり

父にあらざれば生ぜず

母にあらざれば育せず

ここをもって

気を父の胤にうけて

形を母の胎に托す

人々母の乳を飲むこと

一百八十斛となすとあり

わたしはそういう意味からも

致知に親しみ

致知を愛してきた

わたしも個人詩誌「詩国」を

刊行してもうすぐ

五百号になろうとしている

だから一号一号に

命をかける労苦がわかる

致知はわたしにとっては

父であり

母の乳である

読者の一人として

創刊二十五周年を

父母への思いと同じく

衷心から祝祭するのである

平成十五年九月十五日 坂村真民

『致知』2025年10月号 特集「出逢いが運命を変える」ラインナップはこちら

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください