2026年01月02日

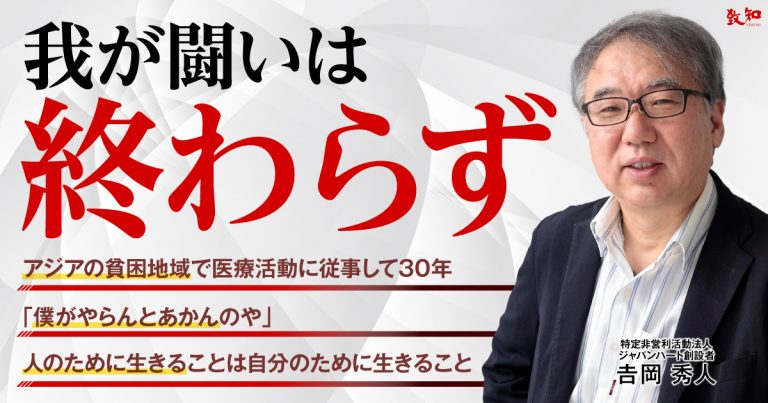

医療が十分に行き届いていないアジアの貧困地域で、無償の医療活動を30年続ける日本人医師がいます。吉岡秀人氏。国際医療NGO「ジャパンハート」を率い、貧しい子どもたちの命と心に光を灯してきました。氏を突き動かすものは一体何か。30歳で単身ミャンマーに渡った活動当初を振り返っていただきました。(本記事は月刊『致知』2025年5月号 特集「磨すれども磷がず」より一部抜粋・編集したものです)

医療が十分に行き届いていないアジアの貧困地域で、無償の医療活動を30年続ける日本人医師がいます。吉岡秀人氏。国際医療NGO「ジャパンハート」を率い、貧しい子どもたちの命と心に光を灯してきました。氏を突き動かすものは一体何か。30歳で単身ミャンマーに渡った活動当初を振り返っていただきました。(本記事は月刊『致知』2025年5月号 特集「磨すれども磷がず」より一部抜粋・編集したものです)

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

できるかできないかではなく、やるかやらないか

最初の赴任地となったのは、ミャンマーの中央部に位置するメッティーラという町です。人口32万人に対して、医者は農村部にたった一人しかいませんでした。

ミャンマーには医療保険制度がなく、薬代から注射器の針に至るまで、患者側がほぼ全額負担しなければいけません。貧困家庭は医者に診てもらうことさえ叶わず、当時の統計では100人中約30人の乳児が亡くなっていました。そんな社会環境下で、僕は街の外れに構える小さな診療所を拠点に、無料の巡回診療から始めたのです。

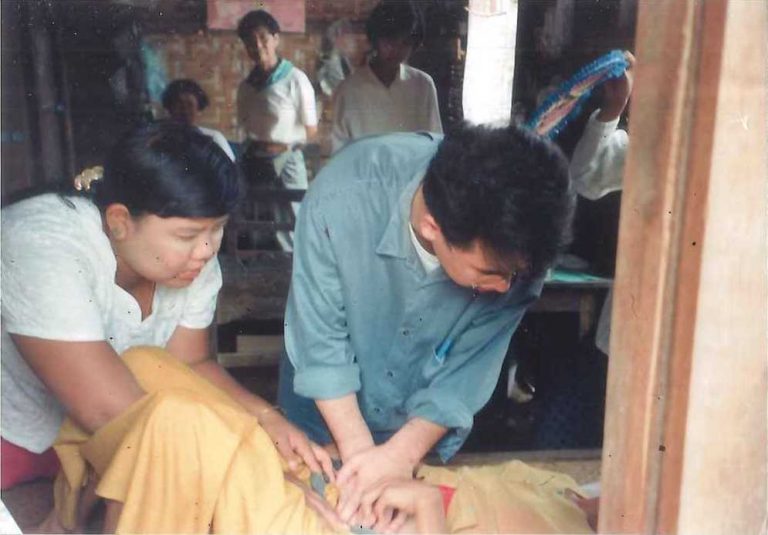

現地では、日本の医療界の常識など全く通用しません。粗末な部屋の中で滴る汗を拭い、ハエをうちわで追い払いながら患者に向き合ったものです。さらに「日本人の医者がタダで診てくれる」と噂が広まり、国中から人が押し寄せるように。朝5時から夜中の12時まで、食事の時間さえ惜しんで一所懸命診療を続けました。

単身活動当初、ミャンマーの病院にて(右が𠮷岡氏)

当時、僕には大きな壁が立ち塞がりました。生まれつき顔や体に奇形を持つ子、大火傷で腕と胴体がくっついたままの子をはじめ、難しい手術の必要な子どもたちが次々訪れるようになったのです。

西洋医学を学んできた僕にとり、十分な麻酔薬や設備のない劣悪な環境で手術を行うのは躊躇われます。感染症のリスクを考慮して、やむなく追い返す他に選択肢はありませんでした。

肩を落として帰っていく子どもの背中を見送る度、やるせない思いに駆られました。極めつけは、現地でサポートしてくれていたミャンマー人スタッフの言葉です。

「彼らはここで断られたら、一生手術は受けられないでしょう」

彼らに救いの手を差し伸べられるのは、自分しかいない。与えられた環境の中で最善を尽くすのが、僕に課せられた使命であると思い至り、町で医療器具を搔き集めて手術の受け入れを開始しました。

電力事情の悪いミャンマーでは、手術中に停電になるのも日常茶飯事です。停電する度に周りのスタッフが懐中電灯で照らし、発動機が動き出すまでの約10分間、スタッフ総がかりで出血中の患部を手で押さえ、必死に止血しました。

また、感染症のリスクを取り除くために、窓を閉め切って空気の流れを止めました。絶えず創意工夫を凝らすことで、1日数十件の手術も行えるようになったのです。

この時の一歩がなければ、いまのジャパンハートはありません。できるかできないかではなく、やるかやらないか。勇気を持って一歩前進すれば、歩むべき道は開けることを実感した出来事でした。

~本記事の内容~

◇アジアの貧困地域で医療活動に従事して30年

◇不幸な境遇の人たちのために役に立つ仕事をしたい

◇「僕がやらんとあかんのや」

◇一人のゴッドハンドより再現性のある仕組みをつくる

◇命が救われなくても、心を救う医療を

◇人のために生きることは自分のために生きること

本記事では全5ページにわたって、𠮷岡氏の苦難の歩みを振り返っていただきました。度重なる困難を乗り越えてきた𠮷岡氏の体験談には、仕事・人生を発展させていく秘訣が凝縮されています。

◇吉岡秀人(よしおか・ひでと)

昭和40年大阪府生まれ。大分医科大学(現・大分大学医学部)卒業後、大阪・神奈川の救急病院などで勤務。平成7年からミャンマーに渡り医療活動を開始。その後一度帰国し、岡山病院小児外科、川崎医科大学小児外科講師などを経て、15年から再びミャンマーで医療活動に従事。16年国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を設立、代表に就任。29年より最高顧問に就任。令和3年第69回菊池寛賞受賞。著書に『「最後の講義」完全版吉岡秀人』(主婦の友社)『救う力』(廣済堂出版)など多数。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください