2020年04月09日

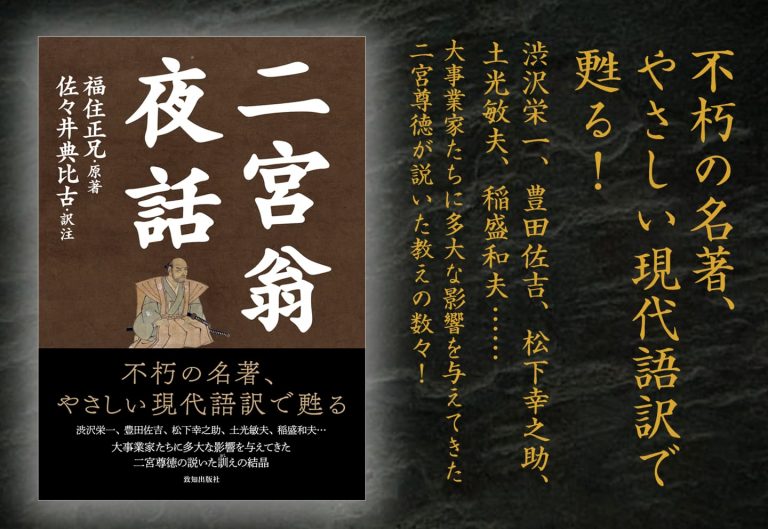

江戸末期、疲弊した600の村々を復興へと導いた二宮尊徳(幼名:金次郎)。薪を背負いながら本を読むその姿は、教科書の挿絵や校庭に据えられた像を通して日本人の記憶に刻み込まれています。類稀なる発想力とリーダーシップを発揮した尊徳は生前、多くの教えを残していますが、その言行を弟子の福住正兄(ふくずみ・まさえ)が書き記した一冊の本があります。『二宮翁夜話』です。この本を開けば、尊徳の息づかいが伝わってくる――32年にもわたって尊徳の研究を続けてきた報徳博物館の飯森富夫さんに、現代にも通ずる尊徳の考え方、リーダーシップについて語っていただきます。

江戸末期、疲弊した600の村々を復興へと導いた二宮尊徳(幼名:金次郎)。薪を背負いながら本を読むその姿は、教科書の挿絵や校庭に据えられた像を通して日本人の記憶に刻み込まれています。類稀なる発想力とリーダーシップを発揮した尊徳は生前、多くの教えを残していますが、その言行を弟子の福住正兄(ふくずみ・まさえ)が書き記した一冊の本があります。『二宮翁夜話』です。この本を開けば、尊徳の息づかいが伝わってくる――32年にもわたって尊徳の研究を続けてきた報徳博物館の飯森富夫さんに、現代にも通ずる尊徳の考え方、リーダーシップについて語っていただきます。

何気ない話に人柄が表れている

『二宮翁夜話』には尊徳独自の労働観、仕事観が随所に盛り込まれていて、これもなかなか興味深いところです。

「私は若いころ、初めて家を持ったときに、一枚のくわが破損してしまった。

隣の家に行ってくわを貸して下さいといったら、隣のじいさんは、今この畑を耕して菜をまこうとするところだ、まき終らねば貸してやれない、という。

私は家に帰っても別にする仕事がないから、私がその畑を耕してあげましょうといって耕して、それから菜の種をお出しなさい、ついでにまいてあげましょうといって、耕した上にまいて、その上でくわを借りたことがある。

そうしたら隣のじいさんは、くわにかぎらず何でもさしつかえの事があったら、遠慮なくいって下され、必ず用だてましょう、といったことがあった」

これは、これから故郷に帰ろうとする一人の男に、尊徳がはなむけに贈った話です。まず相手に与えることで、それが自分に返ってくるという報徳の思想がとても分かりやすく説明されているのではないでしょうか。

尊徳は続けてこう述べています。

「よくこの道理を感銘して、連日怠らなければ、一家確立の志の貫かれぬ筋合いはない。何事でも成就しないはずはない。私が幼少の時の努力は、これ以外になかったのだ。肝に銘じて、忘れるでない」

幼少期からの様々な逆境の中でこれらの真理を一つひとつ体で掴み取っていったことを吐露する一文です。迸(ほとばし)るような尊徳の自信や信念は、きっと男の心を揺り動かしたことでしょう。

左党(さとう)の私にとっては、次に挙げるのも好きな言葉の一つです。

「翁は折々、労をねぎらうために酒を用いられた。そしていわれた。

――銘々酒量に応じて、大・中・小どれでも好きな杯をとって、おのおの自分の杯に自分でつぐがよい。献酬をしてはならない。これは宴会を開くのではなく、ただ疲れをいやすためだから。――

あるひとがこれを見て、私の社中では、これからこのやりかたを酒量の法としましょう、といった」

何気ない話ですが、尊徳の人柄がよく表れていると思います。日光神領の荒れ地の開発においても、尊徳の指揮の下、いくつものプロジェクトが立ち上がり、汗を流した後は、このような慰労の場が設けられていました。

人間は24時間働き続けるわけにはいきません。オン・オフの切り替えをうまくやって、より効率的に働けるように指導していたという点では、単に酒の飲み方を云々する話ではないのです。

尊徳を尊徳たらしめたもの

そのような尊徳を尊徳たらしめたものは何でしょうか。それは人生の中での様々な試練や出会いであることは明らかでしょう。

最初の試練は五歳の時に暴風雨で近くの川が氾濫して田畑が流され、豊かだった尊徳の一家が貧乏のどん底に陥ったことでした。さらに尊徳14歳の時に病弱だった父・利右衛門が、2年後には母・よしが死亡。尊徳を筆頭に3人の兄弟が残され、一家離散の憂き目に遭うのです。

しかし、農民としてのDNAに加えて、学問好きで周囲への思いやりに溢れていた父、貧乏生活を忍耐強く生きた母の生き方は尊徳にしっかりと受け継がれていったのではないでしょうか。後に尊徳が田畑を買い戻し村有数の大地主になるのも、失意のうちに死んでいった母の無念を晴らしたいと強く思ったからでした。

両親を失った尊徳を引き取った伯父・万兵衛については学問を許さなかった意地悪なイメージが先行していますが、一方で尊徳を支え続けていたことも忘れてはいけません。

尊徳の家の復興は、万兵衛を含めた二宮一族にとっての義務だったのです。そう考えれば、万兵衛の厳しさは朝から精いっぱい働き、夜は寝ないで勉強を続ける尊徳を労(いたわ)ってのものだったと見ることもできます。

小田原藩主・大久保忠真の命により、30代半ばから下野国桜町の復興に当たったことも、尊徳にとっては人生の大きな転機でした。藩士たちの抵抗・障害を乗り越えながら、見事にその目的を果たします。

これも誤解を受けがちなのですが、尊徳の周囲には復興を妨害する人間ばかりがいたわけではありません。不二孝(ふじこう)という信仰を持つ農民たちが中心となって全面的に尊徳をバックアップしていきました。心田(しんでん)が開発された人たちが確かにいたのです。

それでも、尊徳の前に立ち塞がる壁は大きく7年目、尊徳は突然行方をくらまして成田山新勝寺に籠もり21日間の断食祈願を行います。

成田山に近い宿屋で自分の名前を明かしていることを考えると、決して隠密裏の行動というわけではありませんでした。切羽詰まった心境を桜町の農民らに伝え、より結束を強めようとする心算があったのかもしれません。

後に断食祈願を振り返り、『二宮翁夜話』の中でこう述べています。桜町復興に命懸けで臨むことを固く決心した心境がよく伝わってきます。

「成功してもしなくても、生涯ここを動くまいと決心しました。たとい事故ができて背中に火が燃えつくような場合に立ち至っても、決して動くまいと、死をもって誓ったのです」

断食祈願は尊徳に一段高い心的境地をもたらします。敵と味方、善と悪といった対立するものを和合させる「一円観」の心境に至ったことも、その後、村々の復興を推し進める上での大きな力となったことは間違いありません。

(本記事は『致知』2019年12月号 特集「精進する」より一部を抜粋したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

※記事中の抜粋は『二宮翁夜話』(致知出版社)から引用

◇二宮尊徳(にのみや・そんとく)

1787年相模国栢山村(現・神奈川県小田原市)に生まれる。1811年小田原城下で武家奉公する。1822年桜町領(現・栃木県真岡市)仕法開始。1842年幕臣に登用される。その生涯に600余村の復興にあたる。1856年死去。

◇飯森富夫(いいもり・とみお)

昭和33年東京都生まれ。中央大学大学院を経て62年報徳博物館学芸員となり、今日に至る。