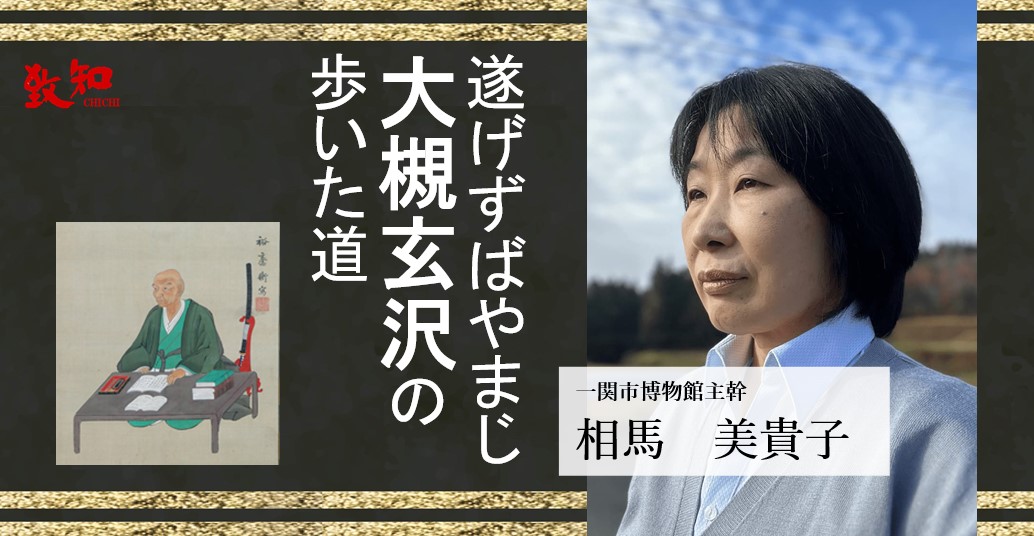

2022年12月19日

日本初の近代的国語辞書『言海(げんかい)』。この大部を、17年にも及ぶ編纂作業の末、独力で本書を完成させたのが大槻文彦(おおつき・ふみひこ)です。彼が辞書づくりに人生を懸け、多難の道程を乗り越えられたのはなぜか。文彦の評伝『言葉の海へ』などの著書がある作家の高田宏氏(故人)に、その生涯を辿っていただきました。

日本初の近代的国語辞書『言海(げんかい)』。この大部を、17年にも及ぶ編纂作業の末、独力で本書を完成させたのが大槻文彦(おおつき・ふみひこ)です。彼が辞書づくりに人生を懸け、多難の道程を乗り越えられたのはなぜか。文彦の評伝『言葉の海へ』などの著書がある作家の高田宏氏(故人)に、その生涯を辿っていただきました。

国語の統一は一国の「独立の標識」だ

日本初の近代的国語辞書であり、『広辞苑』や『大辞林』など、その後の辞書作りの土台を築いたとされる『言海』。

約4万語を収録した辞書を、独力で、17年もの歳月をかけて完成させた大槻文彦が、生涯大切にしていた祖父の戒語があります。

「およそ、事業は、みだりに興すことあるべからず、思ひさだめて興すことあらば、遂げずばやまじ、の精神なかるべからず」

(物事はふと思いついた程度で安直に始めてはならない。心に深く決意して、ある事を興すなら、その時は必ず最後までやり遂げよ)

『言海』の編纂はもともと文部省からの指示によって始まりますが、途中で出版が立ち消えしそうになったため、文彦は私費での出版をします。その間、幼いわが子を失い、妻に先立たれるなどの苦難を味わいながらも、「遂げずばやまじ」という祖父の戒語を守り、この大業をやり遂せてみせたのでした。

『言海』が完成する明治24年までの日本には、漢和(和漢)対訳辞書や古語を調べるための「字引」があるだけでした。字引であれば「歩く」や「話す」といった日常的な言葉は必要ありません。

しかし、むしろそうした重要な基本語、即ち「これが日本語だ」といえるスタンダードな語彙を採録し、用例や出典の明示など、近代辞書として必要な条件を具備して作られたのが『言海』でした。文彦はまた、本書の巻頭に「語法指南」を付し、古言今言、雅言俗言が複雑に入り交じっていた当時の日本語の文法を確立させることにも挑みました。

文彦は自著の中で「国語の統一は、一国家の独立の標識である」と述べています。近代国家形成の過程には、内閣制度の確立や憲法の制定、中央銀行の設立など急務の課題がいろいろとありました。彼はそれらと同じく、国語辞書が国家にとって絶対に必要なものだと固く信じていたのです。事実、ヨーロッパの近代国家も皆、同じような歴史を辿っていました。

要するに、国語の辞書と文法の確立は一民族の独立の証しであり、それなくして諸外国と肩を並べた国家として存在していくことはあり得ないものだったのです。

明治新政府が発足した際には、江戸幕府が諸外国と結ばされていた不平等条約がありました。この条約を一刻も早く改め、強国に伍していかなければならない。そのために必要なものの一つが、日本語の辞書と文法の確立でした。つまり文彦は、近代国家をつくるための一つの「部門」を自ら担っていたといえるでしょう。

それが証拠に『言海』が完成した時の祝賀会には、伊藤博文をはじめとする政界のトップや、言論界を代表する錚々たる面々が集まり、「日本国にとって非常に大事な仕事を、独力でやり遂げてくれた大槻君に最大の感謝の気持ちを贈りたい」と賛辞を述べています。初の日本語辞書の完成が、国家にとっていかに重要なものであったかがお分かりいただけるでしょう。

途方もない編纂作業

文彦は29歳の時、『言海』の編纂に着手しました。

洋書にも精通していた彼が辞書作りの主なモデルとしたのが、英国の『ウェブスター英語辞典』です。彼は本書を参考にして編集方針を定め、日常語を対象に、語の配列もそれまでのイロハ順から五十音順にしました。

文彦がまず行ったのは「目」「鼻」「口」といった身体用語など、思いつく限りの基本語の収集です。しかし例えば「どじょう」という語があるとする。その言葉を採用するか否か。また、採用するとして正しい表記は「どぢやう」なのか「どじやう」なのか、「どぢよう」「どじよう」はたまた「どぜう」なのか……。語源を辿りそれを確定する作業をしなければ、五十音順のどの位置にこの語を置けばよいのかも決められません。

そのように、たった一語のために数巻の書物の中を彷徨うことも珍しくありませんでした。運よく見つけ出せたとしても、もっと古い文献にも出てくるかもしれない。さらに古い書物をくまなく調べて、これ以上前の本には可能性がない、この時代の、この本で初めて表記が出てくるということを突き止めて、初めて確定に至るのです。

そのために文彦は、無数の古い書物を買い込んでいましたが、それでも分からない時は知人の家にも足を運びました。当時はいまほど充実した図書館もなかったため、どこそこに、こういう本があると聞けば、大金を叩いてでも買ってくる。外出の時には、文部省の役人として得た、今日の数十万円に当たるお金を懐にして即座に入手できるようにしました。文彦が引用・参考にした典籍は、実に三千余巻にも及んだといわれています。

基本的にはそうした「書物」が主でしたが、往来を歩いていても誰かが喋っている言葉に耳を傾けては「この言葉はこのように使われているんだな」と、実際の用例として手帳に書き付ける。人と食事をしていても「おっ、いまの言葉!」といった調子で、四六時中辞書のことばかり考えていました。

基本語として採用するために、文彦はどこかで耳にした言葉を、何人もの人に聞いて回って確認した上で、この言葉はスタンダードな日本語の語彙として採るべきか、一地方語として捨てるべきかの判断を下しました。

もし無尽蔵に言葉を収録してよいのであれば、文彦にはそれほど骨が折れなかったはずです。編集方針こそ英国の辞典に倣ったものの、他には何の手本もない。そんな全くのゼロからの出発で、彼はいわば途方もないような高さの積み木を一つずつ積み上げていったのでした。

ちなみに当時の官途は、能力のある人間が栄達を求めれば、それが叶いやすい時代でもありました。まだ若かった文彦にも何度かその機会があり、彼の心も揺れ動くことがありました。しかし文彦はその誘惑を次のようにして断ち切ったと記しています。「かゝる事にて心の動く時は、つねに王父(祖父)の遺誡を瞑目一思しぬ」。

巻き返すための進むべき道がある

明治19年、約10年間に及ぶ奮闘努力の末、『言海』の稿本は遂に完成します。

しかしその後、すぐに出版されたわけではありません。編纂を拝命した文部省に稿本を提出したものの、何の音沙汰もない状態が続きました。辞書の出来が悪いのか、出版資金の出所がないのか。皆目理由が分からない中、文彦は「非職(目下なすべき仕事のない官吏に給料を出して待機させる制度)」を申しつけられ、悶々とした日々を過ごします。

さらに、文部省で稿本を眠らされている間、以前文彦の文典の原稿を借り写ししたことのある学者や、『言海』の稿本の保管者であるその役人が、文彦より先に国語辞書を出してしまうのです。二書とも完成度が低く、話題にもならなかったものの、文彦の胸中は如何なるものだったでしょう。

堪りかねた文彦は、文部省に対して自らの原稿の下賜願いを出しますが、それにも一向に返事がありません。自分が心血を注ぎ、「遂げずばやまじ」の思いでやった仕事がお蔵入りになってたまるものか。文彦は私費でもいいから出版させてもらいたいと願い出ますが、これもおいそれというわけにはいきませんでした。

結局2年もの時を経て、文彦は文部省から恩着せがましく「下げ渡してやる」と言われます。文彦は私財をかき集めて『言海』の出版計画を立て、明治22年3月から隔月で出し、9月に刊行を終える予定でいました。

ところが下賜された稿本を改めて見ていくと、さらに手を加えたい箇所が次から次へと出てきます。そこで文彦は2人の助手を雇い、夜も昼もなく、校訂作業に明け暮れることになりました。

昼夜兼行とはいえ、全面改訂に近い校訂作業のため、隔月での刊行予定など守れようはずもありません。印刷工場が数十日間の稼働を休止するなどの出来事も重なり、発行所には予約者から督促状が殺到しました。「大虚槻先生の食言海」などと、痛烈な皮肉を浴びせるものもあり、文彦はそのたび陳謝を重ねながら、ただでさえ短い睡眠時間をさらにまた削るのでした。

しかし文彦の苦悩はまだまだ続きます。校訂開始から半年がたったある日、二人の助手のうち一人が脳充血で急死します。残った助手にも無理はさせられず、深夜文彦の一人きりの作業が続きました。

まもなくすると流行性感冒のため、家族の他、植字工など関係者が次々に寝込んでしばらく中断。さらには、生まれて一年にもならない次女が風邪をこじらせて結核性脳膜炎を起こし、ひと月後には息を引き取ってしまうのです。

さらに不幸は重なります。幼な子の看病に疲れ、その死にひしがれた妻までが病床に臥し、夫の仕事の完成を見ないまま、帰らぬ人となったのです。

これにはさすがの文彦も数日間、筆をとる力も出なかったといいます。何とか気力を振り絞り、終盤に差し掛かった稿本に向かうと、

「ろ‐めい(名)露命 ツユノイノチ。ハカナキ命。」

などという語に出合い、文彦は涙で袖を濡らしたといいます。明治24年四月、最終巻が出版されたのは、文彦が編集拝命を受けてから17年目のことでした。

(本記事は月刊『致知』2009年5月号 特集「執念」より一部を抜粋・編集したものです)

『致知』1月号の特集は、文彦が心に留めた「遂げずばやまじ」

◇高田 宏(たかだ・ひろし)

昭和7年京都市生まれ。石川県に育つ。京都大学文学部仏文科卒業。光文社、アジア経済研究所、エッソ石油で雑誌編集等に携わる。53年『言海』の著者・大槻文彦の生涯を描いた『言葉の海へ』(新潮社)で大佛次郎賞と亀井勝一郎賞を受賞。59年より文筆専業になる。平成2年読売文学賞ほか受賞多数。平成15年平安女学院大学学長就任。17年同学長退任。現在、石川県九谷焼美術館館長。深田久弥山の文化館館長。著書多数。

◇大槻文彦(おおつき・ふみひこ)

1847(弘化4)年~1928(昭和3)年。江戸生まれ。大槻磐渓の三男。明治5年文部省出仕、宮城師範校長、文部省国語調査委員会委員などを歴任。22~24年近代的国語辞書『言海』を著し、没後、増補版『大言海』となる。文法研究の著に『広日本文典』等がある。

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください