2024年01月08日

「賢者は歴史に学ぶ」といいます。いまを生きる私たちに貴重な知恵を授けてくれる歴史。そこには、母親のお手本となる素晴らしい女性も数多く登場します。

「賢者は歴史に学ぶ」といいます。いまを生きる私たちに貴重な知恵を授けてくれる歴史。そこには、母親のお手本となる素晴らしい女性も数多く登場します。

「博多の歴女」として、日本の歴史や文化の伝承活動に取り組む白駒妃登美さんに、子育てに奮闘する女性にぜひとも知っていただきたい歴史エピソードをご紹介いただきました。

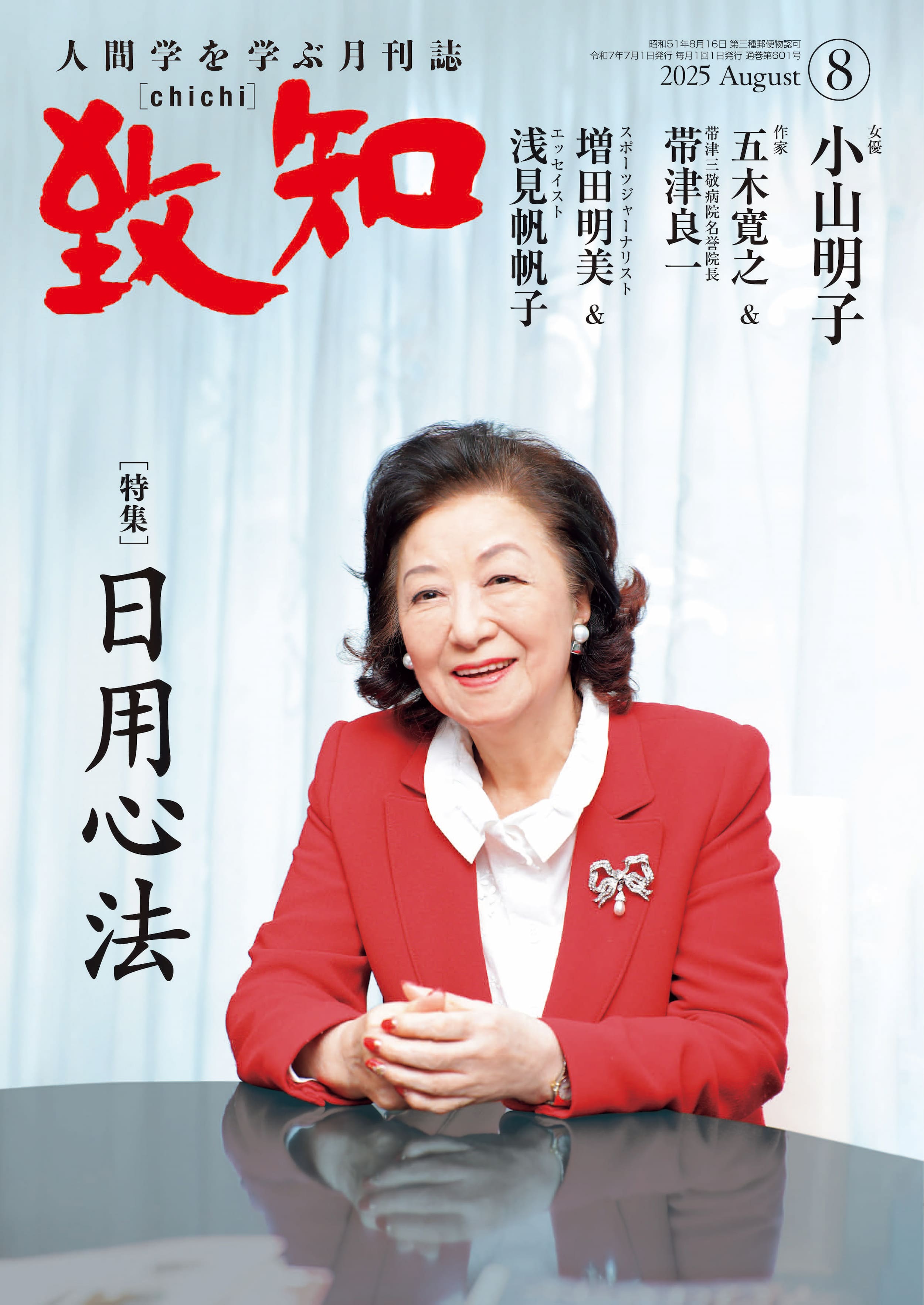

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

「願いはもう叶っているんだよ」

〈白駒〉

「そんなの大したことないわよ」

サバサバして肚の裾わった江戸っ子気質の祖母と母は、私が幼い頃から体調を崩したり、精神的に落ち込んだりする度に、そう言って励ましてくれました。

最初は、「なんてデリカシーがないのかしら」と反発していましたが、繰り返し言い含められるうちに、大抵のことは大したことではないと思えるようになりました。私が今日まで逞しく生きてこられたのは、2人のおかげと深く感謝しています。

そんな私も、いまでは2人の子を持つ母親です。昨年は、既に大学に進学している娘に続き、息子が高校受験に挑戦しましたが、あいにく第一志望は不合格でした。

合格は間違いないだろうと思っていただけにショックでしたが、その時ふっと心の内から湧き上がってきたのが「願いはもう叶っているんだよ」という言葉でした。

私は10年前に大病を患いました。子宮頸がんが肺に転移し、主治医から「こういう状況で助かった人を見たことがありません」と言われてしまいました。当時、息子は小学校に入学したばかり。

「せめてこの子が中学を卒業するまで私を生かしてください……」

それが私の切実な願いでした。おかげさまで、病はその後奇跡的に治癒し、気がつけば息子は無事中学を卒業しようとしている。そう、願いはもう叶っていたのです。

「どこの学校へ行くかなんて関係ない。あなたが元気で、笑顔でいてくれるだけで私は幸せなのよ」

私は息子を思いっきり抱き締め、一緒に声を上げて泣きました。そして娘に対しても同じ気持ちでいることをすぐに伝えたくなり、電話越しにまた二人で泣きました。

私はそれまで受験戦争というものに否定的なイメージを抱いていましたが、受験には「家族の再生物語」という素敵な一面もあるのです。

努力が実って合格するのも素晴らしいことだし、たとえ不合格でも、その経験が家族の絆を深めてくれる――。結局、人間は幸せにしかなれないんだなと、貴重な学びをいただきました。

福沢諭吉の母・於順

子どもの頃からの歴史好きが高じ、私はいま、書籍や講演を通じて、日本の歴史や文化の魅力をお伝えする活動に取り組んでいます。

歴史を学ぶことは、先人たちからのメッセージを受け取ること。そこから優しさや感謝が溢れ、生きる力が湧いてくるのです。特に若いうちは、当てもなく「自分探し」をするよりも、歴史の中に「お手本探し」をするほうが、生き方が定まりやすいものです。

いま子育てに奮闘されている方々にも、先人たちは心強いエールや貴重な知恵を送ってくれています。

歴史というと男性ばかりが描かれている印象もあり、女性には縁遠いと思われている方が多いかもしれません。でも、亡母に代わり坂本龍馬を育てた姉の乙女や、頭山満を自身の主宰する私塾で教育した高場乱など、一流の男性の陰には、必ずその男性を育てた素晴らしい女性がいます。歴史はお母さん方にとって、上質なお手本がたくさん詰まった宝箱なのです。

歴史上の人物の母親で、私の頭に真っ先に思い浮かぶのが、福沢諭吉の母・於順(おじゅん)です。

諭吉は江戸後期に5人きょうだいの末っ子として大坂に生まれましたが、程なく父を亡くし、父母の郷里・中津(現・大分県中津市)へ一家で移りました。大黒柱を失い、貧しい生活を送る中、諭吉は幼い時から於順の内職を手伝い、一所懸命家計を支えました。

その諭吉の家を、チエという女の子がよく訪ねてきました。身寄りがなく、汚い身なりをした彼女は近所の鼻つまみ者でしたが、於順だけは優しく受け入れていたのです。

チエが来ると、於順は彼女を庭へ連れていって虱を取ってやります。取った虱を潰すのが諭吉の役目ですが、諭吉はそれが嫌で仕方がありませんでした。

ある日、「今日は気分が悪いので」と諭吉がそっぽを向くと、於順は独り言のように呟きました。

「こうしてチエがここに来るのは、虱を取ってもらえれば気持ちがいいからでしょう。けれどもチエは、自分ではできないのですよ。できる人ができない人のためにしてあげる、それが人として当たり前だと思うのだけれど……」

それを聞いて反省した諭吉は、また母を手伝い、チエの虱を潰してあげたのです。私が於順を素晴らしいと思うのは、「人に優しくしなさい」ではなく、「人に優しくするのが当たり前」と諭吉に教えたことです。

教育で大事なことは、その子にとっての当たり前の基準値をつくってあげることだと私は思っています。そしてその基準値を最初につくる存在が、他ならぬ母親なのではないでしょうか

(本記事は『致知別冊「母」VOL.2』より一部を抜粋・編集したものです)

◉『致知』最新2月号 特集「立志立国」に白駒さんがご登場!!

我が国の文明開化に大きな影響を与え、その啓蒙思想が日本人の精神形成の礎となった福澤諭吉。若くしてドイツに渡り破傷風菌の純粋培養や血清療法の確立など細菌学の分野で多大な功績を上げた北里柴三郎。高い志を立てて困難に挑戦し、日本を近代化へと導いた明治人の気概を象徴するのが、まさにこの二人ではないでしょうか。作家・山崎光夫氏と、〝博多の歴女〟白駒妃登美氏の対談を通して見えてくる二人の偉人の志と生き方に学びます。【詳細・購読は下記バナーをクリック↓】

◎白駒さんも、弊誌『致知』をご愛読いただいています。創刊45周年を祝しお寄せいただいた推薦コメントはこちら↓↓◎

45周年、誠におめでとうございます!

2010年夏、私は闘病生活を送っていました。治る見込みがない中、わが子への遺言のつもりで初めての本を執筆。先人は「今、ここ」に全身全霊を注ぎ、天命に運ばれて生きる「天命追求型」の生き方をしてきたことに気づきました。そして自分も残りの日々を天命追求型で生きようと心を決めた、まさにその時に月刊『致知』と出逢いました。『致知』の記事に励ましと確信を得て、今の私があります。

致知出版社様の益々のご繁栄をお祈りしつつ、心からの感謝をこの場を借りて申し上げます。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

◇白駒妃登美(しらこま・ひとみ)

昭和39年埼玉県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、日本航空に入社し、平成4年には宮澤喜一首相訪欧特別便に乗務。24年に㈱ことほぎを設立、講演活動や著作活動を通じ、日本の歴史や文化の素晴らしさを国内外に向けて広く発信している。天皇陛下(現在の上皇陛下)御即位三十年奉祝委員会・奉祝委員、天皇陛下御即位奉祝委員会・奉祝委員を歴任。現在、教育立国推進協議会のメンバーとして活動中。著書に『子どもの心に光を灯す日本の偉人の物語』『親子で読み継ぐ万葉集』(共に致知出版社)など多数。昨年「君が代」をテーマにした絵本『ちよにやちよに』(文屋)を刊行。