2021年11月19日

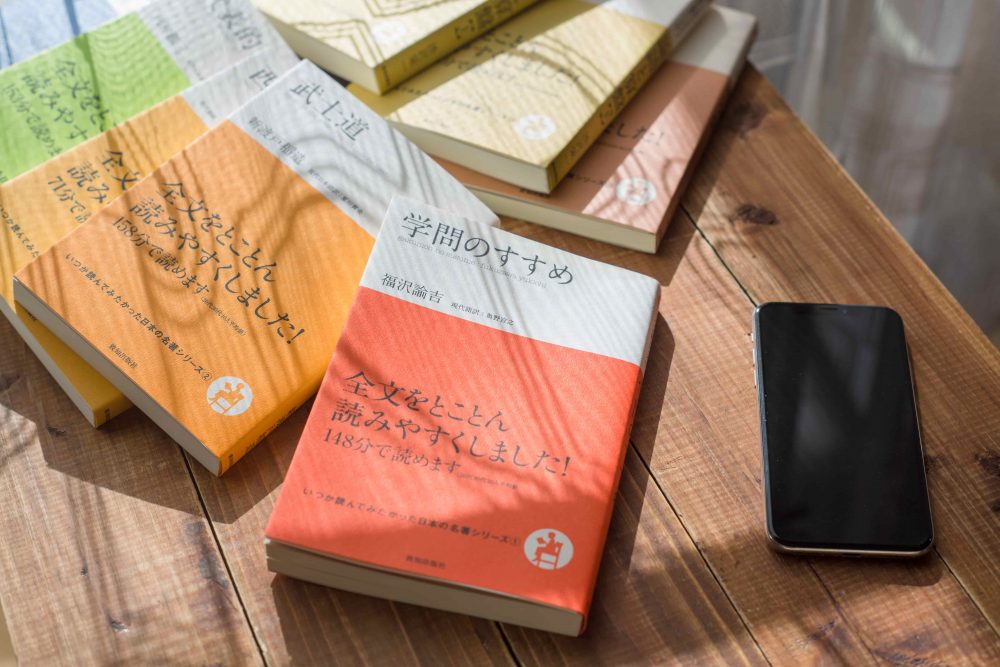

タイトルは知っていても、通読する機会のなかった名著。そんな名著との出会いを得ていただくため、刊行されたのが「いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ」です。現代語訳を手掛けた夏川賀央氏と奥野宣之氏に、名著が指し示す生き方やその楽しみ方について語っていただきました。

タイトルは知っていても、通読する機会のなかった名著。そんな名著との出会いを得ていただくため、刊行されたのが「いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ」です。現代語訳を手掛けた夏川賀央氏と奥野宣之氏に、名著が指し示す生き方やその楽しみ方について語っていただきました。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

福沢諭吉の憂いが込められた『学問のすすめ』

(奥野)

個人的に一番衝撃を受けたのは次のくだりです。

「人間が自分で衣食住をまかなうのは難しいことではありません。それができたからといって誇れるようなことでもないのです。(中略)こんなことはアリでさえやっているのに、世の中にはそれで満足している人がいます。(中略)自分自身の活動を広げて、大きな仕事をしていこうとしないのは、『蠢愚』と言えます」

(夏川)

無知で愚かだと。辛辣ですね。

(奥野)

不本意ですが、これは僕自身認めざるを得ません。まだ上の世代の働きの恩恵を受けて生きている部分が大きくて、それをただ享受するだけで、他人に何も残さないというのは確かによくないと思うんです。

さらに福沢は、何もできないのに志ばかり高い人が増えていることを心配しています。

「『心事』が高大で、『働き』が乏しい者は、常に不平を抱かざるを得ません。世間の様子を一通り見て、仕事を求めるにも、自分のできることはすべて自分の『心事』より低レベルなことなので、機嫌よく従事することができない。(中略)こういう状況が続くと、その辛さを自分のせいではなく、人のせいにし始めます。『時代が悪い』とか、『まだ天命が下りない』とか言って、まるでこの世になすべき仕事がないかのように思い込み、引きこもって、ウジウジと悩んでいるわけです」

これなどいまの若者にも当てはまる問題で、福沢は当時既に日本人の心にこれから起こる問題を看破していたわけです。

(夏川)

本質を突いていますよね。

(奥野)

ですから『学問のすすめ』は読み返す度に発見があるんですが、すぐに役立つ類いの本ではないでしょうね。具体的なことは書いてないので自分で考えなくてはなりません。

(夏川)

いまの人はハウツーものに慣れていて、自分で考える読書というものが疎かになりがちです。古典や名著はそれ以前の本質的な部分を教えてくれますから、非常に貴重ですね。

国の力は国民の力の集積

(奥野)

『学問のすすめ』には、「政府が悪いのではなく、愚民が自分で招いた結果なのです」「この国民あってのこの政治なのです」と、国力は結局国民一人ひとりの力の集積であることが繰り返し説かれています。だからこそ一人ひとりが自分の生き方に責任を持ち、自立しなければならないと。

戦後、教育がダメになって日本人はダメになったといわれます。しかし福沢の危機感に触れると、その病根はもっと前からあったようにも感じられて、もう時既に遅しではないかという絶望感を覚えもするんです。

(夏川)

確かにおっしゃるとおりだと思います。

しかしその一方で、新渡戸は武士道を我が国の桜の花に例え、次のようにも記しています。

「何年もの年が流れ、武士道の習慣が葬り去られ、その名さえ忘れられる日が来ても、その香りは空中を漂っています。『路辺に立ちて眺めやれば』、私たちははるか遠くの見えない丘から漂ってくる、その爽やかな香りを、いつでもかぐことができるのです」

そう考えると、確かにいまの日本人もまだまだ捨てたものではない。それは例えば、東日本大震災の時の被災者の方々の立派な姿や、救助に奮闘された方々の勇敢な姿にも見出すことができます。また日本人がそういう姿に感動したり、エールを送ったりして絆のようなものが広がっていくのは、侍的なものへの尊敬の念というものがまだ残っているからだと思うんです。

ある運送会社の社員の方々は大震災の直後、救援物資を行き渡らせるため自らの判断で物流を再開しました。それは誰かの指示でもなく、お金が欲しくてやったことでもなく、使命感に突き動かされた行動じゃないですか。

そういう部分っていまの日本人にもどこかしらまだ残っていて、だからこそ日本人は危機に際してみんなのネットワークを築けたし、まだ世界でも頑張っているんだと思うんです。そういうものを僕たちはこれからもっともっと思い起こしていかなければならない。

いまの日本には確かに問題も多いけれども、それでもモラルに背くものへの違和感とか、正しいことを貫く人を愛する傾向をちゃんと保持していると思うんです。いま不況に苦しんでいる会社はたくさんありますが、もう一度そういう原点に返って、自分たちの本当の役割を見つめることで、復活の道も開けてくると思うんです。

(本記事は『致知』2018年5月号 特集「利他に生きる」より一部を抜粋・編集したものです。) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

奥野宣之(おくの・のぶゆき)

昭和56年大阪府生まれ。同志社大学文学部卒業。出版社、新聞社勤務を経てライターとして独立。執筆、講演活動などを展開。著書に『情報は1冊のノートにまとめなさい』(Nanaブックス)など。致知出版社刊行の「いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ」では『学問のすすめ』の現代語訳を担当。

夏川賀央(なつかわ・がお)

昭和43年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。大手出版社などを経て独立。会社経営の傍ら執筆活動を展開。著書に『すごい会社のすごい考え方』(講談社)など。致知出版社刊行の「いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ」では『武士道』の現代語翻訳を担当。

とことん読みやすい現代語訳で味わう「学問のすすめ」

日本人の精神を養ってきた日本の名著を分かりやすい現代語訳で読むシリーズが刊行された(全6巻)。本書はその第1弾。

「天は人の上に人を造らず」で始まる明治初期の大ベストセラーだ。驚くべきは、一般的なイメージと異なるその内容。単なる立身出世論ではなく、政府のあり方や社会制度、組織論や人格論、働き方、人付き合いのコツなど、現代にも通じる興味深いテーマが、17編にまとめられている。

また、「人の顔色は、家の門構えのようなもの」など、ユニークな表現で生き方の真髄が示され、140年もの間読み継がれてきた名著の醍醐味が十分堪能できる。本シリーズの特長は、原文を要約せず丁寧に拾いながらも、中高生でも親しめるよう、現代語訳の全文をとことん読みやすくした点にある。若者たちの平均読了タイムを目安に何分で読み終えられるか、挑戦してみては。