2019年02月06日

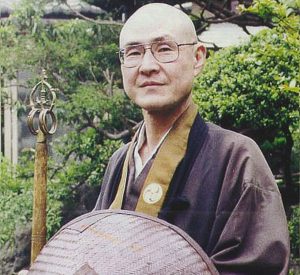

小林義功和尚は、禅宗である臨済宗の僧堂で8年半、真言宗の護摩の道場で5年間それぞれ修行を積み、その後、平成5年から2年間、日本全国を托鉢行脚されました。義功和尚の行脚は本州から淡路島・四国へと続きます。

小林義功和尚は、禅宗である臨済宗の僧堂で8年半、真言宗の護摩の道場で5年間それぞれ修行を積み、その後、平成5年から2年間、日本全国を托鉢行脚されました。義功和尚の行脚は本州から淡路島・四国へと続きます。

淡路島・生福寺にて

1号線を東へ進む。その先に明石市がある。そこから淡路島、四国だ。四国といえば、弘法大師さま御縁(ゆかり)の寺。八十八ヶ寺がある。願ってもないこと。祈って祈って祈って廻れば何か掴めるかも知れない。そんな期待がどこかにある。

一廻りするのに・・・果たしてどのくらいかかるか? 1ヶ月、2ヶ月。しかも、托鉢しながら・・・。遍路というからには山路か。山路なら托鉢は出来ない。といって真言宗の僧侶が四国遍路を外しては全国行脚にならない。困った。これは四国で行き詰まるか。そんな不安が胸を突き上げて来る。

明石から船で淡路島に渡り生福寺さんを尋ねた。この住職は師匠と昵懇の和尚である。最福寺でしばしばお目にかかっている。予告もなしに突然尋ねたのだが親切に御接待を頂いた。癌の手術から次々といろいろなお話を伺ったが、四国遍路のお話になると本気で心配してくれた。

「いいですか。『お茶でもどうぞ』と勧められたら素直に飲むんですよ。『今日、ここでお泊まり下さい』と言われたら、断ってはいけませんよ。いいですか。素直に『はい、はい』と受け入れるのですよ」

と、こんこんと諭された。素直に従うこと。ここだ。ここが巡礼の、修行の根幹だ。腹の底にストーンと納まった気がした。

兄弟子との再会

淡路島の東を南に下る。そこに洲本市がある。托鉢しながら江國寺という寺を探した。それは禅宗時代の兄弟子、谷玄康氏が住職をしていると聞いていたからだ。すぐ分かった。立派な山門である。中に入ると、正面に大きな本堂がある。右に折れて庫裏に行き、玄関で声を掛けた。

康さんが出て来た。禅宗では僧名玄康の下一文字に〈さん〉をつけて康さんと呼ぶ。

「おう、恭(きょう)さん。上がって」

禅宗時代の私の僧名は玄恭。だから、恭さんである。脚絆(きゃはん)、行者足袋を脱ぐと部屋に通された。頭をきれいに剃髪し濃紺の作務衣が似合う。テキパキした性格はそのままだ。

檀家が少ないとは聴いていたが十数軒だという。若いとはいえ夫婦で大変だ。ひとりならまだしも夫婦となると・・・。それでも、そこの住職になった。このご時勢、偉いものだと感心した。

この江國寺は阿波の国というから徳島である。その藩主蜂須賀家正侯の家老。稲田家がこの淡路島を治め菩提寺としていた。だから、大きな墓石は沢山あるが、檀家は極めて少ない。しかも、その稲田家の子孫も行方知れず。

ところが台風で本堂の瓦が400枚飛ばされた。それを修理するのに300万掛かるという。寺には十数万しかない。檀家さんに集まってもらい協議をするとこの檀家でこの寺は大き過ぎる。本堂をつぶして、この機会だから小さくしたらいい。・・・しかし、つぶすのにも費用は掛かる。半端な金額ではない。そこで若いが住職である康さんが意見を云った。

「待ってください。この寺をつぶすか、修理するか。それは本尊さんが決めること。まず、あるお金で出来ることからしましょう。必要があれば直るでしょうし、必要なければつぶすでしょう」

と提案したら、住職は若いと皆から笑われたという。

その後、座禅会をしていたのですね。そのメンバー10人が勝手に資金集めに奔走したという。また、協力する大工さんも現れた。住職は托鉢に出て修理費用を募った。そうこうするうち地元の新聞に

「江國寺が危ない」

という記事が掲載され、3000万の資金が調達出来たとのことだ。

禅語に「無一物中無尽蔵」という言葉があるが、仏にゆだねた住職の見識と、そこに働く仏が江國寺を再興したのだと私は深い感銘を受けた。

ともかく、私が僧堂を下山。転派など絡み、康さんとは7年ほど? 話もしていなかった。懐かしさもあり、その日は本堂、境内を案内してもらう以外、部屋でずっと話し続けた。面白かった。夜も遅くなって、そうだ明日の予定を確認しておこうと

「阿淡(あたん)汽船あるよね。淡路島から鳴門に渡る?」

と尋ねた。

「ないよ」

「えっ、鳴門の渦潮のすぐ近くを走る」

「鳴門大橋が出来て、廃止。明日はクルマで鳴門大橋を渡って送って上げるよ」

ということで翌朝は6時半起床。7時に朝課(朝のお経)。7時半にクルマに乗り込み出発した。

巨大な大橋、鳴門大橋を走った。初めてだ。橋を吊り上げるワイヤロープの太いこと太いこと。何もかもが巨大だ。途中下車して、鳴門海峡の渦潮を眼下に見た。大きい。見ているとその巨大な渦にグイグイ吸い込まれる迫力がある。凄い。凄い。やはり絵や写真とは違う。そして、8時半に霊山寺に到着。お別れした。