2025年11月13日

~本記事は月刊誌『致知』2025年12月号 特集「涙を流す」に掲載の対談(節を越え、人も会社も成長する)の取材手記です~

~本記事は月刊誌『致知』2025年12月号 特集「涙を流す」に掲載の対談(節を越え、人も会社も成長する)の取材手記です~

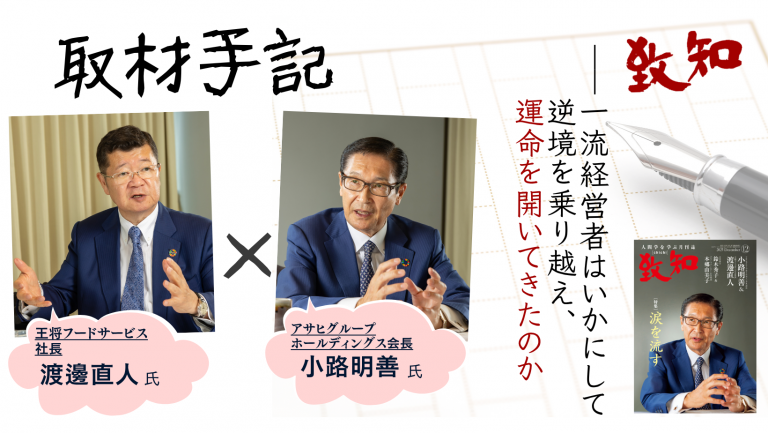

互いを認め合う一流経営者が相まみえる

不屈不撓の精神で幾度も節を乗り越えてきた2人の経営者がいます。

アサヒビールを中核会社として、飲料・食品で多種多様なブランドを展開するアサヒグループホールディングス。2016年から同社の舵取り役を担い、卓越したリーダーシップで海外展開を推進し、世界的なビール・飲料ブランドへと育て上げた小路明善さん。

全国に720店舗以上を構える中華料理チェーン「餃子の王将」を展開する王将フードサービス。先代の急逝を受けて経営のバトンを引き継ぎ、世のため、人のための経営改革で過去最高の売上高へと導いた渡邊直人さん。

共に日本を代表する企業を率いる重責を背負いながら、一層の躍進を遂げてきました。

しかし、それぞれの会社が様々な困難に直面してきたこと、そこからいかにして今日の発展を遂げたのか、経営者はどのような考え方で経営してきたのか、意外と知られていないかもしれません。

お互いに尊敬してやまない両氏が語り合う、経営における歓喜と悲哀、そこから見えてくる人生・仕事を発展させる要諦とは――。

月刊『致知』最新号(2025年12月号)特集「涙を流す」の締め括りに小路明善さんと渡邊直人さんの対談記事が掲載されています。タイトルは「節を越え、人も会社も成長する」です。

『致知』は生きるための指針

企画の発端は2023年10月。弊誌連載「20代をどう生きるか」で渡邊さんを取材させていただいたことがきっかけです。

渡邊さんは10年以上に及ぶ『致知』の愛読者であり、創刊45周年を祝してお寄せいただいたコメントは忘れられません。

「私は今まで『致知』を読み続けてきて、感謝の気持ちを持って、世のため人のために良いと思うことを、強い意志を持って行動し続けることで、必ず思いは実現する。「すべては感謝の心から」ということを学び、また経験し、実感しています。『致知』と出会えたことに心から感謝いたします。

時代を乗り越えて成長し続けるため、生きるための指針となる『致知』の更なる発展を心より祈念いたします」

また、例年1月に開かれる弊社主催の新春特別講演会には毎年ご出席くださっています。

連載の取材時も入念に準備くださっており、こちらが質問を投げかけずとも20代の体験談、自身の思いを滔々と語ってくださいました。その素晴らしいお話の中で、最も尊敬する経営者としてアサヒグループの小路さんを挙げられたのです。

さらに時を経て2024年6月、今度は同連載で小路さんを取材させていただいた時のこと。取材終了後の雑談の中で、渡邊さんとは10年以上にわたって親交があり、小路さんも渡邊さんを大変尊敬していると伺いました。

飲食業界を長年牽引し、敬慕するお二人が語り合う人間学談義に、ぜひ耳を傾けたい。そう思い至り、本対談が実現する運びとなりました。

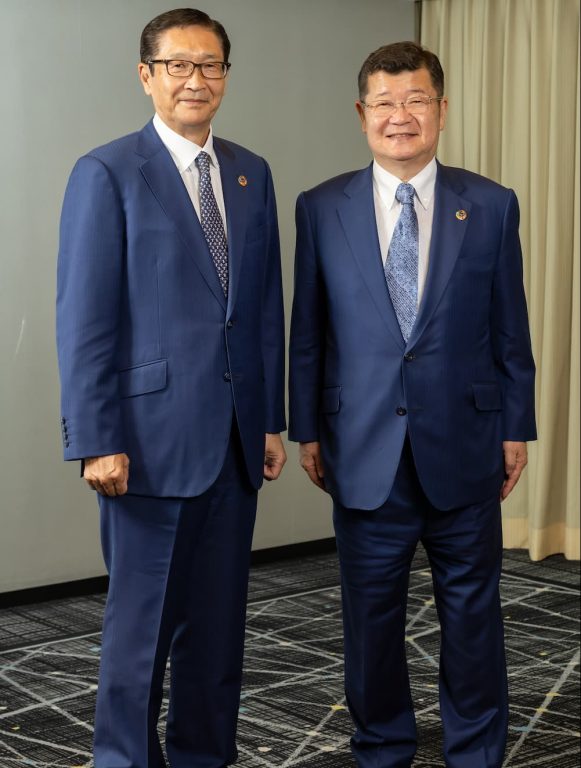

対談取材は9月30日(火)、都内ホテルにて行われました。取材時間は2時間に及び、肝胆相照らす仲であることが会話や表情から伝わってきました。その内容を凝縮して誌面10ページの記事にまとめています。

↓対談内容はこちら!

◇時間を忘れて語り合う間柄

◇「寄り添わせていただきます」人生行路を共に歩む友として

◇創業者の迸る情熱に心を揺さぶられて

◇人に恵まれたビジネス人生

◇経営者に欠かせない決断と覚悟

◇アサヒビール中興の祖・樋口廣太郎から学んだこと

◇目の前のことにベストを尽くせば道は開ける

◇成功よりも成長を追い求める

◇世のため、人のための経営改革

◇「チャンスは貯金できない」クビを覚悟した世界への挑戦

◇事物の螺旋的発展の法則

◇涙を流した時に人は成長する

10年以上にわたり親交を深めてきた道友

お二人の出逢いは、小路さんがアサヒビールの社長に就任された2011年のこと。年に一度開かれるアサヒビールと王将フードサービスの懇親会の席でした。両社は長いお付き合いがあり、「餃子の王将」ではビールはもちろんのこと、ジュースや炭酸飲料に至るまで、全飲料アサヒグループの商品を提供しています。

お二人は互いの印象について、こう語ります。

〈渡邊〉

正直に申し上げますけれども、最初はおっかなそうな人だなと(笑)。近づき難い雰囲気が漂っていて、うちの人間も怖じ気づいていました。ただ、勇気を振り絞って声を掛けましたら、ざっくばらんにいろんなお話を聞かせてくださいました。

小路会長は日本を代表する企業の看板を背負いながら、躊躇うことなく数々の挑戦をされている。まさに傑物だと私は思っています。

〈小路〉

渡邊さんの第一印象は、やさしくて怖い人だなと。非常に温厚な雰囲気をお持ちになっている一方、言葉の端々から並々ならぬ覚悟と決意がヒシヒシと伝わってきました。熾烈な外食産業に身を置き、ましてや餃子一本で経営をしていくのは生半可なことではない。やさしさと厳しさの両面が備わっていなければ、外食産業では闘っていけないのだと学びました。

お二人はすっかり意気投合。以来年に数回食事をするようになり、いつもお店から「閉店ですよ」と追い出されるまで、時間を忘れて人生・仕事について語り合っているのです。

「こちらに同じ波長の電波を持ち合わせていなければ、良き師や友との出会いは成立しない」

お話を伺う中で脳裏を過ったのは、92歳のいまなお修行の日々を送っている禅の高僧、青山俊董さんの言葉です。お二人は同じ波長を持ち合わせていたからこそ、運命の邂逅を果たされたのでしょう。

そして出逢いから2年が経った2013年、お二人の関係を決定づける出来事が起こります。その全貌は本誌に掲載されています。

逆境や試練をどう受け止めるか

お二人の共通点は枚挙に遑がありません。中でも筆者が心を動かされたのは、逆境や試練に真正面から立ち向かい、運命を切り拓いてきたことです。

小路さんのビジネス人生は決して順風満帆ではなく、入社1年目での異動は前例がなかったのに東京支店から仙台支店への異動の辞令を受けたこと、労働組合の書記長時代にアサヒビールの中興の祖である樋口廣太郎さんを激怒させたこと、そして50歳で3期連続赤字に陥っていたアサヒ飲料への転籍と、大きく3度の挫折を経験しました。

特にアサヒ飲料への転籍時は年収も下がって片道切符。ビール会社にはもう戻れないと、強い挫折感に苛まれたといいますが、小路さんは挫折から逃げ出しませんでした。

私は与えられた環境から嫌々逃げ出してはいけないと考えていました。それぞれの立場で骨を埋めると覚悟し、目の前の仕事に打ち込んでいったんです。

一方の渡邊さんは、入社当初は仕事をすぐに覚えられず、朝早くから夜遅くまで働き詰めの過酷な毎日を送りました。さらに嫌な先輩から理不尽なイジメに遭い、よく店長と揉めて何度も辞めようと思ったと述懐されています。

しかし、「ここで辞めたら先輩に人生を変えられたことになる」と踏みとどまり、いつか先輩よりも自分が上司になって理不尽な職場を変えてやろうと思い、貪欲に技術を磨いていきました。

自分が大変な時にネガティブに捉えて、「もうダメかな」とか「しんどいな」と思ったら、どんどん仕事が嫌になってしまう。これは自分が成長するために与えられた試練なのだから、必ず乗り越えてやろうと思ったところから道は開けてくる。そんな体験を、私はこれまで何度もしてきました。

試練は自分を成長させるために与えられた場だと受け止める。後に先代の急逝を受けて社長を継ぎ、王将を一層の躍進へと導くことができたのも、若い頃にもがき苦しみながらも一所懸命逆境に立ち向かった経験があったからでしょう。

最後に、お二人のお話の中でとりわけ心に響いた言葉を紹介します。

〈小路〉

大事なのは成功よりも成長を追い求めていること。

私は「空振り三振を評価せよ。ただし、見逃し三振は評価しない」と、よく社員に伝えています。私自身、これまで幾度となく失敗を重ねてきましたが、臆することなく挑戦したことで、失敗が成長へと繋がっていきました。

まず一歩を踏み出すこと。失敗したとしても、それを成長の糧にして次のチャレンジをする。こういう人生を送っている人は必ず大成します

〈渡邊〉

大成する人や会社はエゴがないですよね。エゴが強い人は目先の成功を掴めたとしても、やがては失脚していきます。世のため、人のために自己を捧げることができるか。この一点に尽きると思います

小路さんと渡邊さんが経営の荒波を乗り越える過程で掴んだ人生訓には、組織を繁栄に導くリーダーの条件が凝縮されています。ぜひ本誌の対談記事をお読みください。

『致知』2025年12月号 特集「涙を流す」ラインナップはこちら

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください