2025年04月29日

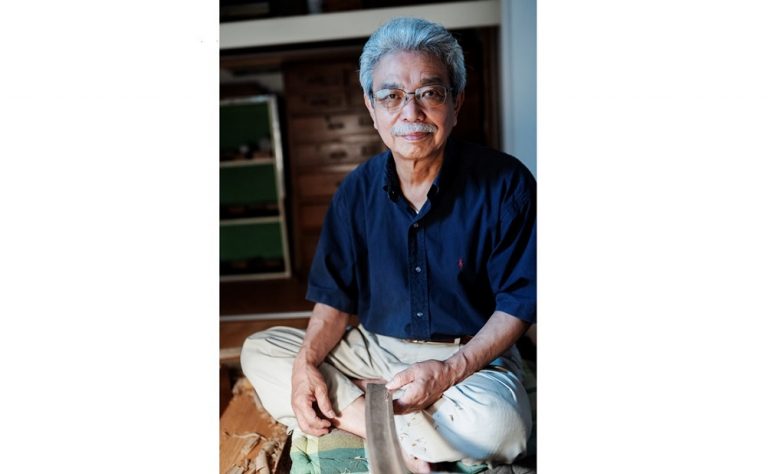

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ―― 江戸時代から代々続く「鞘師」の6代目として、日本刀の拵(外装)のコーディネートや文化財の修理・復元に携わり、その卓越した技術が国内外から高い評価を得る髙山一之氏。85歳になるいまなお、2倍、3倍の努力を信念に、一道を歩み続ける髙山氏が語る成長する人の共通点とは。鞘師の道に進んだいきさつを踏まえ、語っていただきました。

江戸時代から代々続く「鞘師」の6代目として、日本刀の拵(外装)のコーディネートや文化財の修理・復元に携わり、その卓越した技術が国内外から高い評価を得る髙山一之氏。85歳になるいまなお、2倍、3倍の努力を信念に、一道を歩み続ける髙山氏が語る成長する人の共通点とは。鞘師の道に進んだいきさつを踏まえ、語っていただきました。

(本記事は『致知』2020年10月号 特集「人生は常にこれから」より一部を抜粋・編集したものです)

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

絶えず様々な分野から新しい技術、発想を学ぶ

——髙山さんが鞘師の道に進んだいきさつをお話しください。

<髙山>

髙山家は江戸時代から代々続く鞘師の家系で、私で6代目になります。

ただ、私はすぐに家業に入ったわけではなく、大学に通って、一度は大手企業に就職しました。でも、大組織ではどんなに頑張っても歯車にしかなれないなと感じて1年で辞めたんです。

それで家業に戻って父に改めて入門を請い、同時に刀剣研磨の技術を叔父の藤代松雄(人間国宝)の元で学びました。その頃はまだ鞘師の仕事だけで食べていくのが難しい時代で、私はしばらくは鞘師と研師を兼業していました。

ところが、ある方から「鞘も研ぎもやっていたんじゃ、ろくなものにならないぞ。鞘師一本に絞れ」と言われましてね。30歳頃から、ようやく鞘師の仕事に専念するようになったんです。お金になるからといって、鞘師も研師もなんてやっていたら、おそらく私はだめになっていたと思います。

——若い頃はどのように鞘師の技量を高めていかれたのですか。

<髙山>

父は見て覚えろという感じで、全く何も教えてくれませんでした。叔父も同じで、刀を研いで持っていっても、いいとも悪いとも言わない。むしろいいよって言う時はだめな時なんです(笑)。

ですから、私は「具体的に教えれば早くうまくなれるのに」とずーっと思っていて、実際自分の弟子たちには徹底的に教えてきました。でも、いまになって父の教え方のよさが分かったんですよ。

——それはなぜですか。

<髙山>

あまり教えすぎると、弟子が自分の頭で新しいことを考えなくなってしまうんです。何かにぶつかるとすぐに「これどうやるんでしょうか」ってなっちゃう。

例えば、5、6世紀の太刀の技術を見て分からないことがあっても、韓国の博物館に行けば答えが見つかることがあるわけです。そのように自分の頭で考えて取り組んでいく力がないと、やっぱり本当にいい仕事はできませんね。

——自分の頭で考えて仕事に取り組んでいく。大事なことです。

<髙山>

一方、父は他の分野の講習会があれば、とにかく参加しなさい、必ずいいものを持って帰ってこれる、とよく言っていました。

確かに、講習会には桶職人や木工職人など様々な分野の人がたくさんいて、そういう自分がやったことのない技に接すると、「これは自分の仕事にも生かせる」と思うことがたくさんあるんですね。

——様々な分野の仕事に接することで、新たな気づきが生まれる。

<髙山>

ええ、「鞘師の仕事はこうだ」って思ってしまえばそこで成長は止まってしまう。絶えずいろんな分野の仕事を見て学ぶ。これも鞘師だけでなく、どんな仕事にも共通することだと思います。