2025年04月13日

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ―― 年輪経営に軸足を置いた独自の経営で知られる伊那食品工業。29年前(1996年)に、当時の社長・塚越寛氏(現在は最高顧問)が、『致知』初登場時に語った、将たる者のあるべき姿とは。

年輪経営に軸足を置いた独自の経営で知られる伊那食品工業。29年前(1996年)に、当時の社長・塚越寛氏(現在は最高顧問)が、『致知』初登場時に語った、将たる者のあるべき姿とは。

(本記事は『致知』1996年7月号 特集「与える」を一部抜粋・編集したものです)

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

社員を幸せにする

<塚越>

私は徹底的に人間尊重、つまり社員を大事にする経営をやってきました。

企業の目的は、社員を幸せにするということです。利益も成長もこの目的を達成するための手段にすぎないと考えています。だが、いまはこの手段と目的を履き違えて、利益や成長が目的という会社がいっぱいあるでしょう。私は「社員を幸せにする」という企業の目的をはっきりと打ち出して経営を行ってきました。

社員にちょっとでも多く給料を払うにはどうすればいいか。ちょっとでも職場環境を良くするにはどうすればいいか。ちょっとでも楽しみを増やしてやるにはどうしたらいいかと、経営者は何を考えるにも、先優後楽であるべきだと思います。

——具体的にはどのようなことをしておられますか。

<塚越>

例えば、24、5年前から全社員で海外旅行を1年置きにやっています。現在、社員は250人ですが、すでに11回になり、今年はハワイに行く予定です。それからこの本社社や工場もリゾート風でシャレているでしょう。これも良い職場環境をつくるために、社員みんなの提案によってつくったものです。

いくら会社が儲かっても、経営者の私腹を肥やすためであったり、社員が犠牲になるようだったら、だれも本気で働きやしませんよ。やはり利益配分として社員にちゃんと還元していかないといけません。

遠きをはかる

——これまでのお話を伺っておりますと、肺結核のあとは末広がりの人生だったようですね。

<塚越>

そりゃ小さな逆境はいくらでもありましたよ。でも、ものすごく運がよかった。

運というものは、ある人のところに集中的に行くものではなくて、だれにも平等に来るもんだと思います。ただ、それをつかむかどうかは、その人の何かなんだよね。私が思うに、 極的な生き方をする人が運をつかむ。信州言葉で「ずくのある生き方」といことになるかな。

——積極的な生き方とは。

<塚越>

進んで汚れ役だとか、苦労だとかをかって出る人、急がば回れという生きざまを持つ人に運がついてくる。 私自身がそういう生きざまをしてきました。

商売というものは、いかに目先の逆、 いかに遠くを計るか、それが勝負なんです。大概の人は目先の欲をかいて取ろう取ろうとする。だからうまくいかないのです。

——取ろう取ろうではだめなんですね。

<塚越>

やはり、「与える」という心の余格がないといけません。そのことについて二宮尊徳は次のような言葉を残しています。

遠きをはかる者は富み

近くをはかる若は貧す

それ遠きをはかる者は百年のために杉苗を植う。

まして春まきて秋実る物においておや。

故に富有なり。

近くをはかる者は春植えて

秋実る物をも尚遠しとして植えず

唯眼前の利に迷うてまかずして取り

植えずして刈り取る事のみ眼につく。

故に貧窮す。

この言葉は、私の最も好きな言葉です。それにしても目先の欲ばっかりをかいて、必死に儲けよう儲けよう

という人がなんと多いことか。

いまほど本当の意味での人生観とか、経営哲学というものが求められている時代はないのではないでしょうか。

(本記事は『致知』1996年7月号特集「与える」より一部を抜粋・編集したものです)

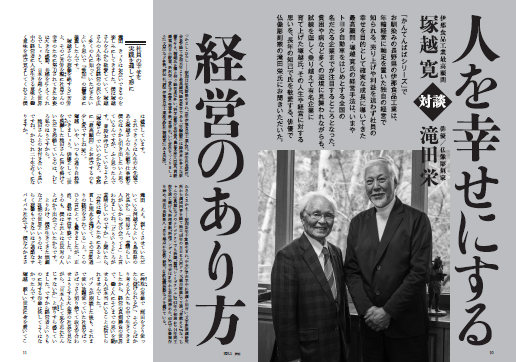

『致知』最新2025年5月号に塚越さんがご登場!!

貧困や病など多くの逆境に見舞われながらも、試練を逞しく乗り越えて有名企業に育て上げた塚越氏。その人生や経営に対する思いを、長年の知己で氏を敬愛する、俳優で仏像彫刻家の滝田栄氏にお聞きいただきました。

▼詳細・お申し込みはこちら