2025年01月28日

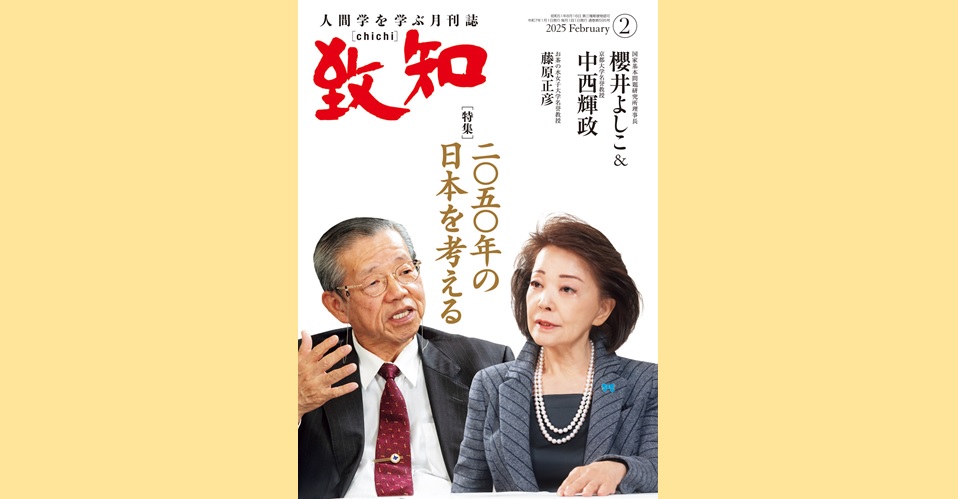

~本記事は月刊『致知』2025年2月号 特集「2050年の日本を考える」掲載対談の取材手記です~

~本記事は月刊『致知』2025年2月号 特集「2050年の日本を考える」掲載対談の取材手記です~

日本を日本たらしめている「勤勉・修養の精神」

「世界帝国」「超大国」と謳われ、紀元前753年の建国から1453年に滅亡するまで実に2000年以上にわたって存続した古代ローマ帝国。

かつて地中海周辺をはじめ、西ヨーロッパから黒海沿岸、中東、北アフリカまでを支配し、繁栄を築き上げました。

一方、その古代ローマ帝国よりも長く悠久の歴史を刻んでいる国があります。他でもない、我が国日本です。日本は紀元前660年に初代・神武天皇がご即位されて以来、今上陛下に至るまで万世一系、126代にわたって連綿と皇統が受け継がれています。

古代ローマ帝国は、ローマをローマたらしめているものをローマ人自身が失ったから滅びたといいます。では、日本を日本たらしめているものとは何でしょうか。

当然いろいろな見方や回答があるでしょうが、その1つは「勤勉・修養の精神」であると弊誌は考えています。

内閣総理大臣としてサンフランシスコ講和条約を締結した吉田茂氏と、日本における輸入車販売の父として知られる㈱ヤナセの梁瀬次郎さんの間で、こういうやり取りがあったそうです。

昭和20年、第二次大戦敗戦。日本は都市という都市が空爆を受け、全土が焦土と化しました。その敗戦から僅か19年後の昭和39年、日本は新幹線を走らせ、高速道路を建設し、東京オリンピックを開催しました。

このことについて、梁瀬さんは懇意にしていた吉田茂氏からこう質問されます。

「梁瀬君、日本は何の資源もない国だ。その国がたった19年でこれだけの復興を遂げたのはなぜだか分かるか」

即答できない梁瀬さんに、吉田氏は言いました。

「日本には何の資源もないが、たった一つだけ資源があった。それは日本人の勤勉性という資源だ」

梁瀬さんは思わず膝を打って納得した、という話です。

また、日本の神話や古代の歴史を伝える歴史書「記紀神話」(『古事記』と『日本書紀』)には、天照大御神(アマテラスオオミカミ)をはじめ神々が稲作や機織りの仕事に嬉々として勤しむ様子が描かれています。

働くとは傍(はた)を楽にすること。この考え方に基づく日本の伝統的な労働観が、昨今の行き過ぎた働き方改革などによって、変質しているのではないでしょうか。

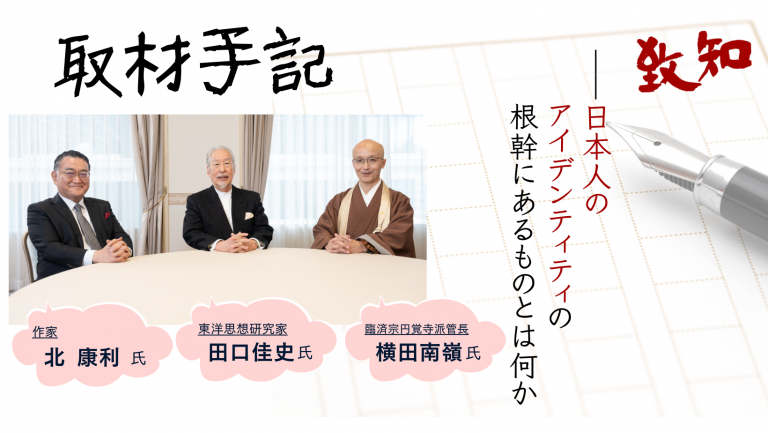

日本の最大の資源ともいうべき「勤勉・修養の精神」が失われつつあるいま、弊誌連載陣のお三方に、日本人の勤勉性や修養精神に大きな影響を与えた先達の生き方を交えながら、日本を心豊かで徳の溢れる国にするための道筋を探っていただきました。

お三方とは、「四書五経の名言」を連載中の東洋思想研究家・田口佳史さん、「評伝二宮尊徳」を連載中の作家・北康利さん、「禅語に学ぶ」を連載中の臨済宗円覚寺派管長・横田南嶺さんです。

月刊『致知』最新号(2025年2月号)特集「2050年の日本を考える」に田口さんと北さんと横田さんの鼎談記事が掲載されています。テーマは「2050年日本を富国有徳の国にするために」。

特集「2050年の日本を考える」を企画した所以

今回、「2050年の日本を考える」という特集を組んだのは、哲学者・森信三先生の次の言葉と深く関係しています。

晩年の森信三先生から弟子の寺田一清さんが聞いたという言葉です。

「2025年、日本は再び甦る兆しを見せるであろう。2050年になったら列強は日本の底力を認めざるを得なくなるであろう」

森信三先生がどういう経緯で予言のような言葉を遺されたのか、その真意は分かりませんが、2025年は奇しくも、戦後80年、昭和100年の節目であり、その年に再び甦る兆しを見せるために、そして2050年までの四半世紀の間に、日本が底力を発揮するために、いま私たちが為すべきことは何か。それを各界のエキスパートの方々と共に考えてみたい、というのが今回の特集の趣旨です。

この鼎談を企画したきっかけは、昨年7月に弊社主催の一日集中講義「いま、日本精神の源流を探る」というセミナーでお三方にご登壇いただいたこと。

お三方のお話を拝聴する中で、日本を日本たらしめている「勤勉・修養の精神」を取り戻すことこそが、2050年の日本を考える上で欠かせないと感じたからです。

当日、取材時間は2時間超に及び、その内容を凝縮して誌面10ページ、約13,000字の記事にまとめました。主な見出しは下記の通りです。

◇枝葉末節の議論に終始しているいまの日本

◇数字が物語る日本の危うさ

◇命についての教育が失われた

◇世界に光をもたらす日本の精神

◇チームで力を発揮するのが日本人

◇国家将に滅びんとするや必ず妖孽あり

◇働くことは自己を高めていく修行

◇一つ一つを丁寧に真心込めてやればそれでよし

◇日本人は人類進化の完成形

◇日本が富国有徳の国になるために

「日本の現状に思うこと」に始まり、「現代日本の混迷、荒廃はなぜ起きたのか」「日本人が失ったものと取り戻すべき精神」、さらには「鈴木正三、石田梅岩、二宮尊徳――三大哲人に学ぶ人間学」「それぞれの人生を貫いたもの、三人に共通する生き方」「銘記したい先達の言葉」、そして最後は「2050年、日本が底力を発揮するために何を為すべきか」について、大局を見据えながらも具体的に語り合っていただきました。

特に心に響くお三方の言葉

ここで特に心に響いたお三方の言葉をそれぞれ紹介したいと思います。

まず田口さんの言葉です。

『中庸』に「国家将に興らんとするや、必ず禎祥(ていしょう)あり」という言葉があります。野球の大谷翔平さん、将棋の藤井聡太さん、囲碁の一力遼さんをはじめ、日本から突き抜けた若者が次々と登場しているのはまさに禎祥、よい兆しだと思います。しかしこの言葉は、「国家将に滅びんとするや、必ず妖孽(ようげつ)あり」という言葉と対になっています。国が滅びる時には必ず不吉な前兆があると。いまの日本には禎祥と妖孽の両方があって、気懸かりな兆しといえば、働き方改革ですよ。

日本には元々立派な勤労精神というものがあって、それによって明治の近代化も戦後の復興も成し遂げてきました。ところがこの頃はどうですか。ワーク・ライフ・バランスなんて格好いい言葉を使って、働き過ぎはいかん、働き過ぎはいかんと。こんなことを続けていたら、勤勉性という大切な特性が失われて、日本はダメになってしまいます。

次に北さんの言葉。

出光興産を創業した出光佐三は「日本人にかえれ」という言葉を遺しましたが、我われはいまこそこの言葉を噛み締めなければなりません。

日本人は片仮名にしろ平仮名にしろ、元々あったものと新しいものを融合し、アウフヘーベン(止揚)してよりよいものを創り出すことが得意ですね。それから、日本は台風の通り道だし、地震は頻繁に起こるし、飢餓はあるし、疫病は流行る。自然には人間ごときには太刀打ちできないすごい力があることを認めて、神社の前で頭を下げる。そういう謙虚さも日本人らしさだと思います。

この謙虚さですとか、異質のものを取り込む力というのは、すべて協力する力、チームで頑張る力に結びついていると私は思うんです。会社にしろ家庭にしろスポーツにしろ、複数の人間が集まった時に力を発揮するのが日本人であって、ここを失ってはならないと思うんです。

最後に横田さんの言葉。

円覚寺の釈宗演老師がいまから100年前にこう説いています。

「アメリカ合衆国から自分第一(ファースト)という個人主義が輸入されて恐ろしい勢いで跋扈し始めた。この思想の勢いは防止することができない。ナニモ個人主義カニモ個人主義といちいち自分中心にして割り出す。これが高じてくると危険思想にもなるのです」

釈宗演老師は大正時代に、いまの日本の状況を見抜くようなことを言っているんですよ。そしてこう続けています。

「我が日本人の思想としては何が中心にならなければならないかといえば、それは『感恩の精神』(おかげさまと恩に感ずること)とでもいうべきものではないでしょうか」

これこそが、いま私たちが大切にすべき日本人らしさと思います。

月刊『致知』の連載でお馴染みのお三方による初の座談会を通じて、古来日本人が培ってきた「勤勉・修養の精神」を実践、伝承せずばやまじとの思いを強くしました。ぜひ本誌の鼎談記事をお読みください。

◎田口佳史さん、横田南嶺さんも、弊誌『致知』をご愛読いただいています。お寄せいただいた推薦コメントはこちら↓↓◎

通常月刊誌は、何しろ月1回刊行し続けねばならないことを思えば、その時の流行、政治経済のトピックス、社会的事件の真相などに終始するものであります。しかしここに、「人間のあり方、心のあり方」に主題を求め、「人物鍛錬から人間社会の大綱、宇宙の大義」を毎回説くという、極めて困難な道を選択し、しかし見事にその意志を果し続けて、いま45周年を迎える希有な月刊誌があります。それが『致知』です。

40年も前のことです。ある勉強会で、いつも隣席する闘志の固まりの様な青年がいました。共に未だ書生で年齢も近い。直ぐに親しくなりました。藤尾秀昭さんです。海外での不慮の事故で重傷を負い、死の淵から何とか戻ってきた私にとっては、改めて生きるとは何か、生きる指針を与えてくれたのが『致知』であり、その希有な月刊誌を、毎月毎月渾身の力で育てる藤尾さんの姿でした。

毎月のはじめに月刊誌『致知』が届くのが楽しみであります。巻頭の言葉、総リードや巻頭対談など主な記事をざっと拝読して、いつも編集長宛てに、感想を手短に述べてお礼の手紙を認めています。いつものことですが、毎月これだけの内容のものを届けてくださることに感謝しています。

それから毎月寺で木鶏会を行っていますので、再び『致知』を丹念に読み、そして皆の発表を聞きます。自分だけでなく、他の人がどのように受けとめているかも大いに学ばされるものです。更に1か月の間、『致知』を手元に置いて、次の号が届くまで折に触れて開いては拝読するのです。

そんなことをしながら、毎月の半ばには、『致知』に連載している「禅語に学ぶ」の原稿を書き始めます。かくして今や『致知』は、私の毎日の暮らしに無くてはならないものとなっています。『致知』のおかげで学べることを楽しんでいます。45年を経て、更なる発展を願っています。

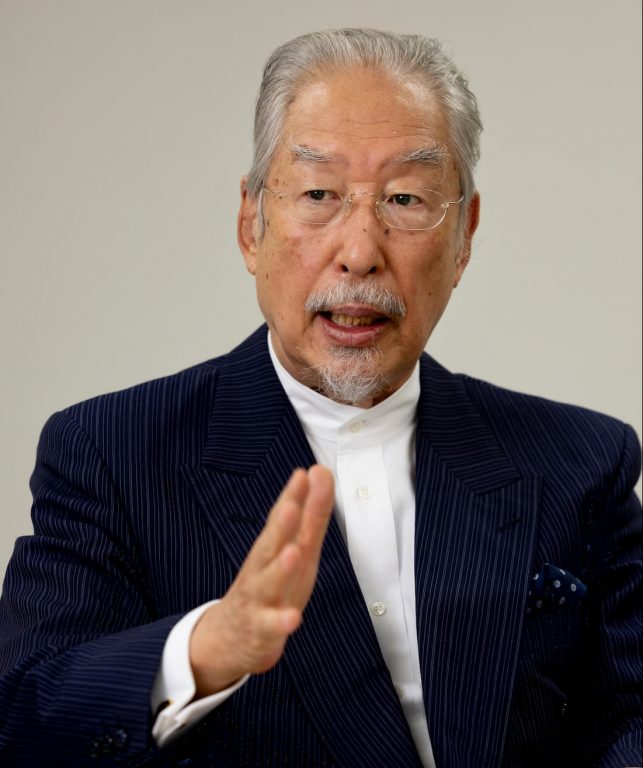

◇田口佳史(たぐち・よしふみ)

昭和17年東京都生まれ。新進の記録映画監督としてバンコク市郊外で撮影中、水牛2頭に襲われ瀕死の重傷を負う。生死の狭間で『老子』と運命的に出合い、東洋思想研究に転身。「東洋思想」を基盤とする経営思想体系「タオ・マネジメント」を構築・実践し、1万人超の企業経営者や政治家らを育て上げてきた。配信中の「ニューズレター」は海外でも注目を集めている。主な著書(致知出版社刊)に『「大学」に学ぶ人間学』『「書経」講義録』他多数。最新刊に『「中庸」講義録』。

◇北 康利(きた・やすとし)

昭和35年愛知県生まれ。東京大学法学部卒業後、富士銀行入行。富士証券投資戦略部長、みずほ証券業務企画部長等を歴任。平成20年みずほ証券を退職し、本格的に作家活動に入る。『白洲次郎 占領を背負った男』(講談社)で第14回山本七平賞受賞。著書に『思い邪なし 京セラ創業者 稲盛和夫』(毎日新聞出版)など多数。近著に『ブラジャーで天下をとった男 ワコール創業者 塚本幸一』(プレジデント社)がある。

◇横田南嶺(よこた・なんれい)

昭和39年和歌山県新宮市生まれ。62年筑波大学卒業。在学中に出家得度し、卒業と同時に京都建仁寺僧堂で修行。平成3年円覚寺僧堂で修行。11年円覚寺僧堂師家。22年臨済宗円覚寺派管長に就任。29年12月花園大学総長に就任。著書に『人生を照らす禅の言葉』『禅が教える人生の大道』『十牛図に学ぶ』『臨済録に学ぶ』など多数。最新刊に『無門関に学ぶ』(いずれも致知出版社)。

▼『致知』2025年2月号 特集「2050年の日本を考える」ラインナップはこちら

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《1月1日より期間限定》充実した2026年を送るための新習慣として、月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を開催中。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください