2024年12月16日

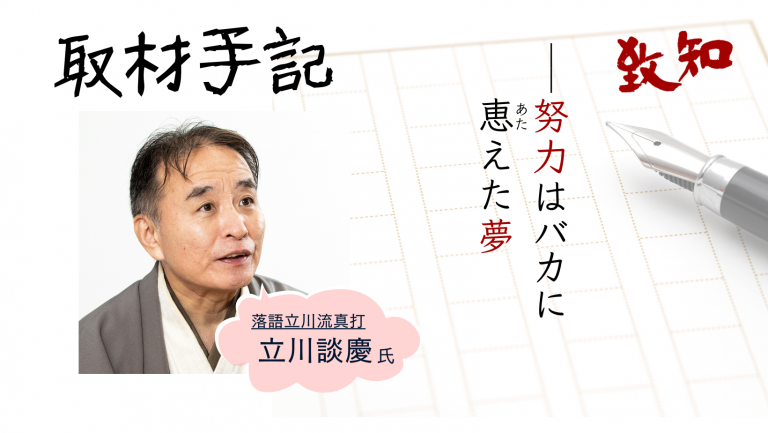

~本記事は月刊誌『致知』2025年1月号 特集「万事修養」に掲載のインタビュー(「人生の師・立川談志が教えてくれたこと」)の取材手記です~

~本記事は月刊誌『致知』2025年1月号 特集「万事修養」に掲載のインタビュー(「人生の師・立川談志が教えてくれたこと」)の取材手記です~

直弟子のみぞ知る天才落語家・立川談志の素顔

「天才」「鬼才」「異端児」……。落語の常識を覆す語り口で一世を風靡し、数々の異名を取った稀代の落語家・立川談志。古典落語に現代に生きる人々の価値観や美意識、談志の哲学を織り交ぜた落語は熱狂的なファンを獲得し続け、「客は『囃』を聴きにくるのではなく、『談志』を聴きにくる」と言われたほど。

また、寄席風の演芸バラエティ番組「笑点」の立ち上げや政界への進出、数多くのメディア露出などで幅広く活躍し、歯に着せぬ物言いで世間を賑わせました。亡くなってから丸13年が経ったいまなお、根強い支持を得ています。

そんな天才落語家・立川談志の18番目の直弟子にして、近著『狂気の気づかい』を筆頭に数多の著作で師の教えを伝承するのが、立川談慶さんです。談志の下で9年半に及ぶ過酷な前座修業を積んだ談慶さんが、人生・仕事の支えにしてきた談志の教えとは。そして「現実が事実」「評価は他人が決める」との考えに則った完全実力主義の厳しい指導の裏に隠された談志の切なる想いとは――。

月刊『致知』最新号(2025年1月号)特集「万事修養」に談慶さんのインタビュー記事が掲載されています。テーマは「人生の師・立川談志が教えてくれたこと」です。

立川流とは理想の落語を追求し続ける〝プライベートルーム〟

談慶さんは10月28日(月)、取材のため致知出版社に足を運んでくださいました。そして開口一番にこうおっしゃいました。「また取材いただけて光栄です」と。

実は、談慶さんとのご縁は遡ること約2年前。『致知』2023年2月号 連載「致知随想」でご登場いただきました。その際、随所にユーモアを交えながら、軽妙な語り口で談志師匠との思い出を振り返る姿や談志師匠から授かった生きた言葉の数々にすっかり心を打たれ、「いずれまたご登場いただきたい」と強く感じました。以降2年にわたって企画を検討し続けた末、今号での登場に繋がりました。

そもそも、落語立川流とは一体どのような一門なのでしょうか。取材冒頭、談慶さんに説いていただいた内容を抜粋して紹介します。

〈談慶〉

400年の歴史を刻んできた落語は、ものの40数年前まで落語協会と落語芸術協会の2団体しかありませんでした。そんな中で1983年、談志は落語協会を脱退し、立川流を設立しました。立川流をひと言で表すなら、あらゆる外部情報をシャットアウトし、理想の落語を追求し続けるプライベートルームと言えるでしょう。

遡ば1952年、柳家小さん師匠に弟子入りした談志は、旧態依然とした業界に辟易したのではないかと推察します。「俺と同じ価値観の弟子にはそんな思いはさせない」と、極めて高潔な理想を抱いたことは想像に難くありません。

実際、談志はそれまで花鳥風月をテーマにするのが一般的だった枕で時事問題を語るなど、常識を覆すスタイルを貫き、確立していきました。そんな革命児に課せられた最後のテーマが、自分の理想をすべて反映させた弟子を世に送り込むことだったんです。

立川談志が自らの理想を追い求めて切り開いた一門こそが、立川流だと説く談慶さん。実際、立川流には落語界の伝統である寄席がなく、立つ舞台も自ら開拓しなければならない。主体的に学ぶ意欲がなければ、落語家として生きていけない厳しい一門なのです。その一方で、個人の意志を尊重する大らかさもあると言います。

〈談慶〉

私のように本を書いてもいいし、志らく兄さんのようにコメンテーターをしてもいい。それぞれのやりたいことができるという大らかさがあります。

談志が持つ要素を一人ひとりが受け継ぎ、自らの手で栽培していく。主体的に学び続けざるを得ないのが立川流なんですよね。

貪欲に学び取る姿勢が求められる厳しい一門の中で、談慶さんは一体どのような修業時代を送ったのでしょうか。本記事では全4ページにわたって、談志師匠との出逢いや修業時代に経験した無茶振りの数々、人生の師との別れなど、一つひとつのエピソードを詳らかに紹介しています。

↓ インタビュー内容はこちら!

◇天才落語家の教えを受け継ぎ、自らの手で栽培していく

◇矛盾極まりない行為に成長の可能性がある

◇回り道がすべて芸の幅になる

◇人生の師との別れ 立川談志が貫いた信念

立川談志の人生信条

天才落語家・立川談志に一切物怖じすることなく、真剣勝負を挑み続けた談慶さんの体験談はどれも必見です。ここでは、とりわけ心に響いた言葉を2つご紹介します。

「談志から息をするように言い聞かされたのは、『努力はバカに恵(あた)えた夢』という言葉です。要は努力という言葉に溺れるなと。プロなら努力するのは当たり前、その片鱗は結果で見せろということです」

努力をしているだけで安心したり、自己満足に浸ったりしてはいけない。努力する姿勢ではなく、結果を出すことに徹底してこだわる。一流とは何たるかをつくづく実感する含蓄に富んだ教えです。

もう一つは、本誌で紹介し切れなかった立川談志の人生信条についてです。

「談志の人生信条は『囃されたら踊れ』でした。つまり、きた仕事は全部受けると。『たとえどんな時でも私はここで落語会はできませんって仕事を断るな』。そう耳が痛くなるほど言い聞かされましたね。実際、談志はマイクのスタンドが立たないような酷い会場であったとしても、自らの手でマイクを持って落語を披露していました」

たとえどんな小さな仕事であっても、依頼された仕事は必ずやり遂げる。そんな談志師匠の背中を傍で見ていた談慶さんはその信条を受け継ぎ、オファーされた仕事はスケジュールが許す限り断らずに受けるよう心掛けてきました。その一つひとつの積み重ねが、落語家としての活動のみならず、作家やコメンテーターをはじめとした多岐にわたる活動に繋がっているのでしょう。

談慶さんの辛酸を嘗めながらも前進し続けた修業時代のエピソードと人生・仕事の支えにしてきた談志師匠の教えの数々には、希望を見失うことなく、人生を発展させていく秘訣が凝縮されています。

▼『致知』2025年1月号 特集「万事修養」ラインナップはこちら

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。