2024年01月22日

戦後、焦土と化した日本が目覚ましい復興を遂げた根底に、科学技術の発展があったことは疑い得ない事実でしょう。私たちの生活を劇的に変えるのみならず、国の未来をも左右する力を持っているのが科学技術です。

それが昨今、様々な面で凋落していると言われています。果たして本当にそうなのか、私たちの未来は暗澹たるものなのか――。2019年にノーベル賞を受賞した吉野彰氏と、それを技術で支える日本電子会長・栗原権右衛門氏に熱論いただいた『致知』2024年2月号について綴ります。

危機・日本の科学技術の停滞

日本はこれからどうなってしまうのか……。

約1年半前、『致知』2022年7月号で「これでいいのか」という特集を組むに際し、月尾嘉男先生(東京大学名誉教授)から伺ったお話に言葉を失ったのが、本対談の一つの原点だったように思います。

詳細は割愛しますが、月尾先生が示した国際比較データでは、科学技術分野の論文数、博士課程進学者、研究開発費などで軒並み日本の立ち位置が沈下していました。(同記事はこちら)

それらのデータを目の当たりにし、どうすれば日本の未来は変わるのかという問いが頭の隅にこびりつき、1年が経ちました。そんな折、偶然にも2023年9月号にて「時代を拓く」という特集を組むにあたり、日本電子会長・栗原権右衛門氏を取材する機会に恵まれたのです。

日本電子、というと聞き慣れない方が多いかもしれません。しかし同社は敗戦から僅か4年後の1949年、電子顕微鏡の開発を手掛ける研究所として立ち上げられ、現在は同分野で世界トップシェアを誇る有力企業です。電子顕微鏡以外にも、研究開発に欠かせない高水準の理科学・分析機器を世界中の大学や研究機関、企業に提供しており、ユーザーからノーベル賞受賞者を多数輩出。最近では「ノーベル賞 陰の立役者」とも呼ばれています。

栗原会長は、長く業績低迷に喘いでいた同社を、リーマン・ショックの渦中から立て直し、現在の地位を盤石にしたまさに立役者です。そのお話は日本企業が全世界の科学技術発展に貢献しているという点もさることながら、今後日本の科学技術が発展するための鍵を指し示すもので、大変な啓発を受けました。

そしてその際、同社が製品を提供している錚々たる科学者の中に名前があったのが吉野彰博士でした。いまやスマホやノートパソコンなどに欠かせなくなっているリチウムイオン電池を開発し、2019年にノーベル化学賞を受賞された吉野博士。このたび「立志立国」というテーマを立て、相応しい対談者を考えた結果、それを力強く支える日本企業である栗原会長との対談が決まりました。

世界的研究者と先端企業トップの対話に興味は尽きません。

吉野彰博士が痛感する、日本の学術界と産業界の課題

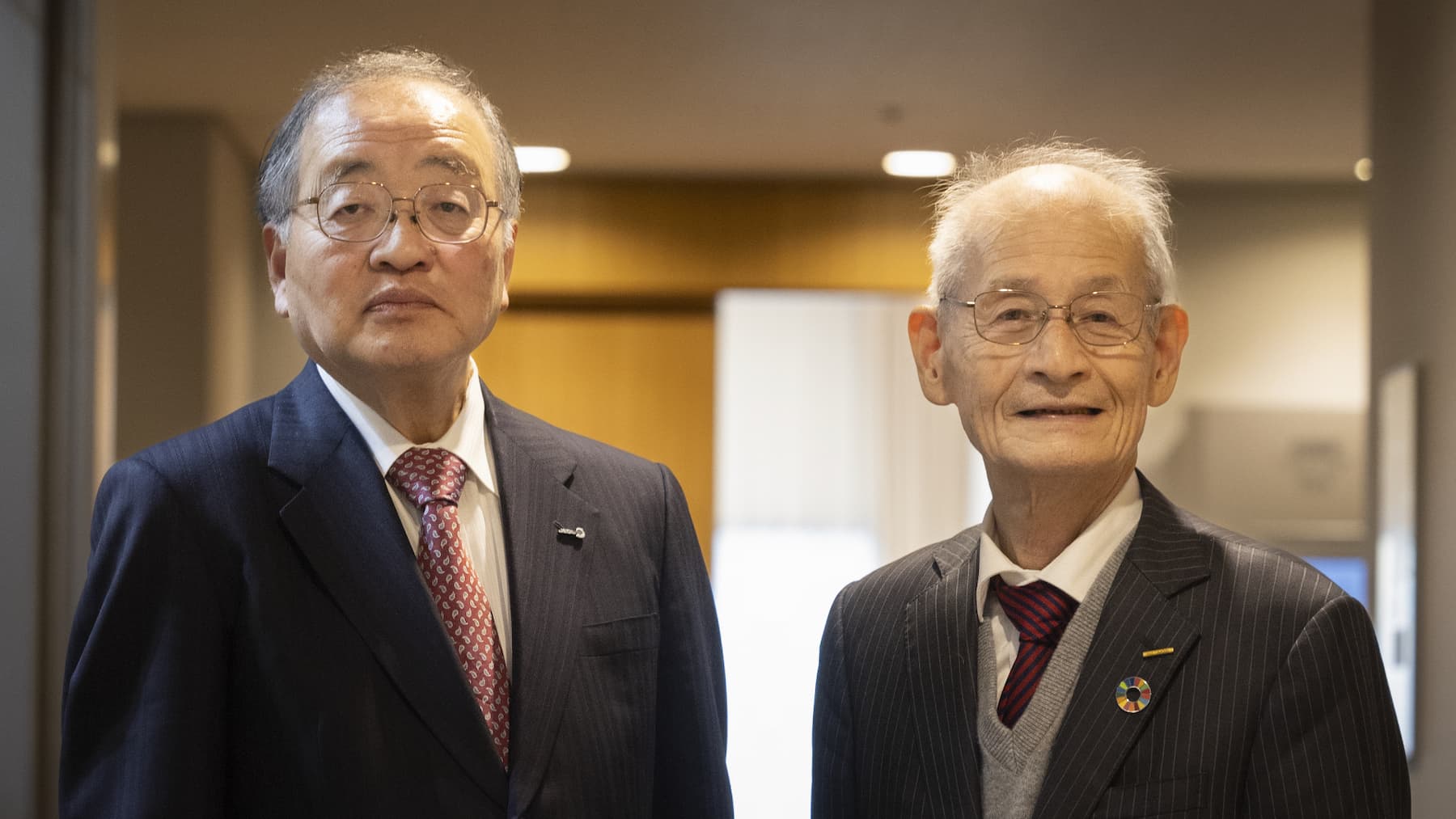

12月1日、都内ホテルで本対談は行われました。

お二人が会場に揃うやいなや「どうもどうも、ご無沙汰しております!」と会話が始まり、和やかなムードで取材が始まりました。お二人は会社同士が長いお付き合いであり、若い頃に近くで仕事をしてはいたものの、面と向かって話すのは初めて。貴重な機会をセッティングすることができたのは望外の喜びでした。

その一方で、対話の初めに、日本の科学技術を取り巻く油断ならない状況について伺わざるを得ません。ノーベル賞を受賞する研究を行う、またそれを支え続ける立場にあるお二人の〝現場〟目線を交えた所感は一読に値します。

〈栗原〉

きょうは日本の科学技術立国の道筋というテーマをいただきましたが、早速ながら先生は研究者として、現状をどう見ていらっしゃいますか。

〈吉野〉

科学技術とひと口に言いましてもね、私はまず二つの観点で見る必要があるかと思いますね。一つは、日本の大学の研究力は学術界でどうなっているのか。もう一つは産業界で、科学技術研究の位置づけはどうかと。

日本の大学では、例えば研究論文数を見ると、注目度の高い論文が減り続けています。博士課程進学者数や研究開発費などいろいろな統計データに照らしても、如実に研究力が落ちている。客観的に見て間違いない事実です。

じゃあなぜこうなったのか。2000年あたりからの十数年を振り返ると、日本の科学者が隔年に近いペースでノーベル賞を受賞していましたよね。

〈栗原〉

導電性ポリマーを発見された白川英樹先生に始まり、野依良治先生、鈴木章・根岸英一両先生……この時期は特に多いですね。ほとんど当社製品のユーザーです。

〈吉野〉

そういう皆さんが、受賞に結びつく研究を始めた時期はいつかと遡ると、およそ30年前だと思うんですよ、本当の始まりという意味では。すなわち1970年から1980年、あの頃は大学でも将来ノーベル賞を狙える先駆的な研究が確かにありました。

一つ明らかなのは、2004年の国立大学独立法人化を皮切りに、制度がいろいろ変わったことです。当然いい面もあるでしょうが、学術研究とはいえ世の中に役に立つようにせんといかんだろう、という風潮がワーッと出てきた。

〈栗原〉

私どもも、お客様に大学が多いですからよく分かります。法人化で補正予算がガーンと少なくなって、日本の大学からの受注はめっきり減ってしまいました。

大学における研究の迷走。これは社会の趨勢を考えると致し方なくも思えますが、現場で研究をしている教授や学生の身になれば悠長なことは言っていられません。次に、産業界の課題です。

〈栗原〉

果たして今後ノーベル賞を取れる日本人が出てくるか、心配ですね。70年代の迫力がない。

〈吉野〉

まあ、なくなってますね。

先に学術界のあり方を申しましたけど、もう一つ考え直さないといけないのは、まさに産業界での研究の位置づけです。

私はね、産業界の研究力自体が落ちているとは思いません。ただ、世界全体の産業構造がここ数十年で相当変わってきています。

日本の産業界が世界を引っ張っていくための第一の必要条件は、高い技術力に基づくマーケットが日本にあるということですよ。昔で言えばソニーの音楽プレイヤーが世界の市場を席捲したようにね。

あの頃は、内部で使われる電池や半導体といった川上の産業もものすごく活気を帯びていた。それが昨今のIT化の流れでアメリカのGAFAすなわちGoogle・Apple・Facebook(現Meta)・Amazonが台頭して、マーケットが海外に移っちゃったわけです。

〈栗原〉

急激に力をつけましたよね。

〈吉野〉

ええ。市場が向こうにあるから、メーカーは十年後に向けて一体どんなものを開発するべきか掴みにくい。ここが産業界における研究開発の一番の悩みでしょう。

〈栗原〉

産業構造の変化についていけていないわけですね。企業内での研究にも課題があります。数年前、ソニーの元社長の中鉢(ちゅうばち)良治さんに言われたことが思い浮かびます。

日本の電機メーカーがことごとく元気を失った原因は研究開発であり、ここで「選択と集中」をしてしまったことだと。要は、研究者が2~3年で成果が見えるテーマばかり選択するようになった。これは研究開発というより改善提案ですよ。

残念なことに一社一社が小さな課題に取り組んでも、大きな産業、マーケットの創出には繋がらないんですね。

産業構造が変わってしまった日本。ここから挽回はできるのか……。

科学技術をリードする日本電子・栗原権右衛門会長の視点

日本の科学技術の現状だけを見ていると、足から力が抜けていくような思いになります。しかし、お二人の目は光を失っていませんでした。対話が白熱するうちに、このようにおっしゃったのです。

〈栗原〉

最近は、経済界でも日本を自虐的に語る人が多いでしょう。何かにつけて、「日本はもう後進国だ」「低開発国だ」「三流国だ」と。

それ、私は反対なんです。決してそうじゃないんですよ。

国力というのは何を指標にするかで大きく変わると思いますけど、ハーバード大学の経済学者が「経済複雑性指標」(ECI)というのを提唱しています。以前、資料を読んで驚いたのは、日本がずっとナンバーワンを走り続けているんですって。それも20年間です。

〈吉野〉

それは面白いですね。どういう指標ですか?

〈栗原〉

要するにどれだけ多岐にわたる産業やテクノロジーを国内に持っているか。生み出されたものの量で測る国内総生産(GDP)とは違って、何かを生み出すための能力がどれだけあるかの指標です。

これだけ多様さを持っているのなら、それこそ横断的に連携すれば、いままでにない新たな価値を創造できると思いますよ。

複雑・多彩な技術や文化を有する日本が、様々な分野で横の連携を強める。これらが、日本の科学技術に求められる発想の転換であるとお二人は口を揃えられています。

この後、吉野氏には若手時代の取り組みからノーベル賞を受賞するまでの、栗原氏には自社を建て直し、世界で注目を浴びるようになった苦闘と奇跡といった実践を交えて、科学技術で未来を開くための道筋が示されます。

本対談におけるお二人のメッセージを凝縮するならば、

【日本は決して低開発国(技術後進国)ではない。希望はある】

になるのではないでしょうか。

これは単なる科学技術の一分野(業界)に留まる話ではありません。日本の未来、自分の将来に漠然とした不安を抱いている方、また将来自分は何になりたいのか、どうすれば社会に貢献できるのかと考えあぐねている方などにも、広く指針になる提言が満載です。

一人ひとりの立志、それを国の発展、立国に繋げることができるのが科学技術。その現在地と未来を、本対談を通して感じ取っていただければ幸いです。

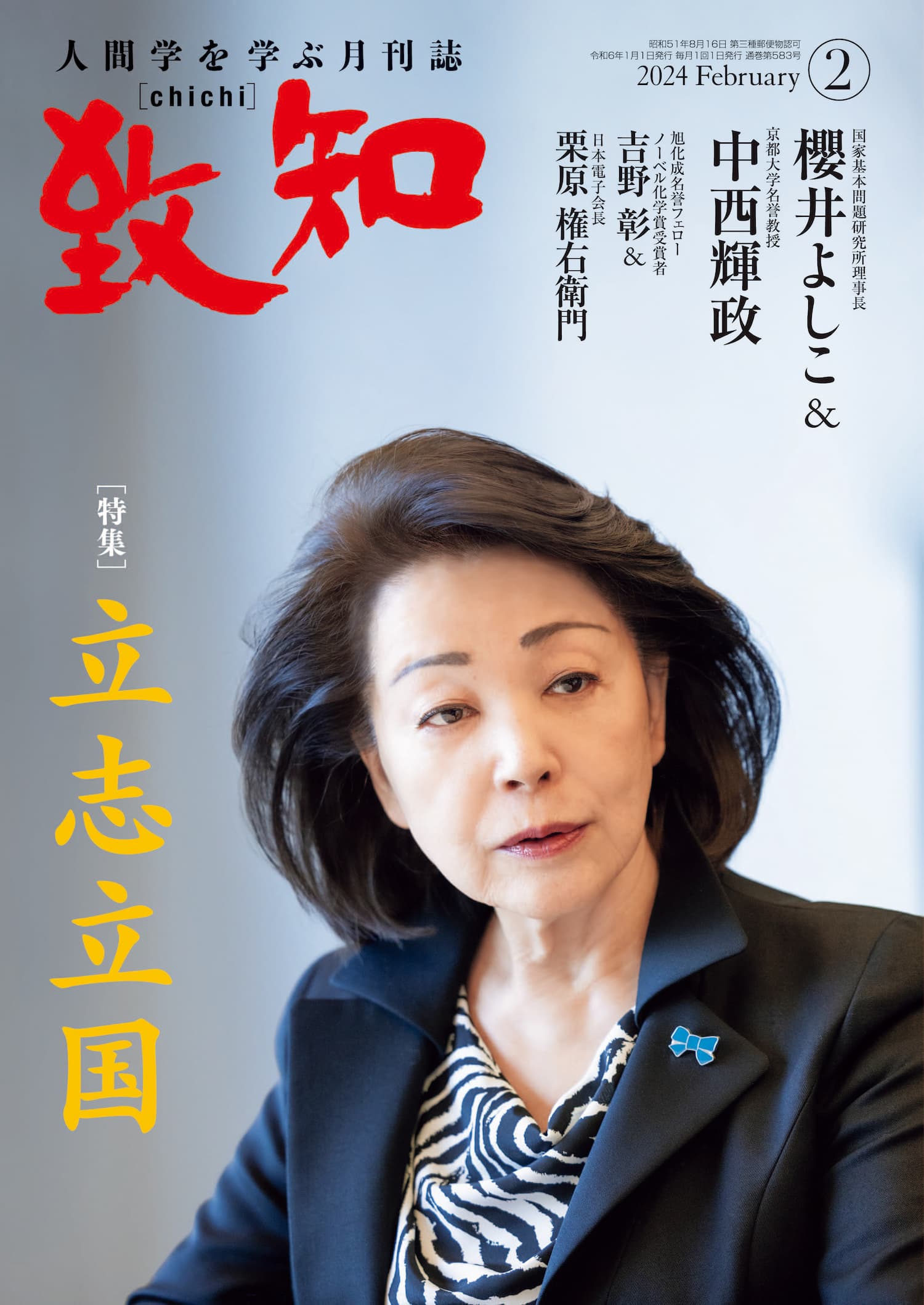

◉『致知』2月号 特集「立志立国」◉

対談〝科学技術こそ立国の礎なり〟

吉野 彰(旭化成名誉フェロー/ノーベル化学賞受賞者)

×

栗原 権右衛門(日本電子会長)

↓ 対談内容はこちら!

◆日本の大学では真理の探究ができない?

◆マーケットの創出が産業界の目下の課題

◆時代は変わった 必要なのは発想の転換

◆2050年を見据え、連携を強めて動き出せ

◆恩師に叩き込まれた古典的理論の大切さ――吉野彰

◆創業者の理念・哲学に共振して――栗原権右衛門

◆脳裏に焼きついたランナーズハイ――吉野彰

◆災禍は変革の源である――栗原権右衛門

◆日本の強みをどう生かすか

◆立志に国境はないが、国民には祖国がある

◇吉野 彰(よしの・あきら)

昭和23年大阪府生まれ。47年京都大学工学研究科石油化学専攻修了後、旭化成工業(現・旭化成)に入社。60年リチウムイオン電池の基本概念を確立する。17年大阪大学大学院工学研究科にて博士号(工学)取得。29年から現職。令和元年リチウムイオン電池の開発でノーベル化学賞受賞。

◇栗原権右衛門(くりはら・ごんえもん)

昭和23年茨城県生まれ。46年明治大学商学部卒業後、日本電子入社。取締役メディカル営業本部長、常務取締役、専務取締役を経て平成19年副社長、20年社長。令和元年6月より会長兼最高経営責任者、4年6月より会長兼取締役会議長。

▼『致知』2024年2月号 特集「立志立国」ラインナップはこちら〈致知電子版〉

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください