2023年12月12日

読者から日々寄せられる感謝と感動の声

稲盛和夫さんと弊誌月刊『致知』の出逢いは35年前に遡ります。創刊10年目の1987年2月号に初めてご登場いただいて以来、折に触れて様々な方とご対談いただき、7回にわたり表紙を飾っていただいたのみならず、5冊の書籍の刊行、数々のご講演を賜りました。

また、人の心に焦点を当てた編集方針を貫く『致知』を高く評価、応援してくださり、創刊20周年から40周年まで、5年ごとの周年行事には必ず『致知』への期待を込めたご祝辞を直接間接に寄せてくださいました。

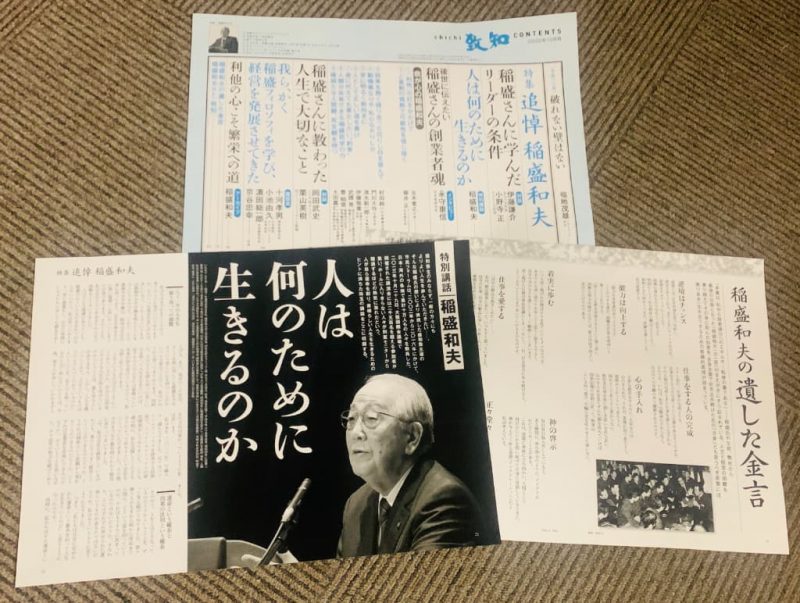

そんな稲盛さんへの感謝と哀悼の意を込めて制作したのが、12月号特集「追悼 稲盛和夫」です。

本号には、これまで門外不出だった稲盛さんの珠玉の講話録や本誌最後の取材となった伝説のロングインタビュー、稲盛さんが遺した金言集など、貴重な肉声はもちろんのこと、稲盛さんとご縁の深い18名もの方々にご登場いただきました。ページ数も通常より30ページ近く増やし、「これでもか」というほど、盛りだくさんで読みどころ満載の内容になっています。

映画監督の巨匠・黒澤明さんは『七人の侍』をつくる際、「ステーキの上にうなぎのかば焼きを乗せ、カレーをぶち込んだような、もう勘弁、腹いっぱいという映画をつくろうと思って制作した」と語ったそうですが、まさにこの言葉のように、編集部が総力を挙げて企画を練り、取材をし、原稿を作成しました。

発刊から半月余りしか経っていませんが、おかげさまで読者の方々から毎日のように電話やはがき、メール、SNSで感謝と感動の声を数多く頂戴し、その反響の大きさを通じて改めて稲盛さんの偉大さを感じています。読者から寄せられた声の一部を抜粋して紹介します。

◆ ◆ ◆

◆日本の経営者山脈の中では、稲盛和夫塾長は最高峰です。生前の塾長に直に教えをいただけたことは僥倖です。何としても少しでも自分のものにして社員やお客様に伝えて、日本をよくしたいという強い思いが湧き起こります。

稲盛和夫特集号は、前回の2021年4月号(特集「稲盛和夫に学ぶ人間学」)以上の内容です。私にとっては塾長は神に等しい限りなく大きな目標です。一歩でも一ミリでも近づきます。塾長亡き後の日本の羅針盤は『致知』です。

◆今月号の『致知』は永久保存版。記事にある一つひとつの言葉に引き込まれ、読み始めると止まらない。

◆人間学を学ぶ月刊誌『致知』の12月号は追悼として稲盛和夫さんの特集号。まさに至言の数々。企業経営者のみならず、いまの時代に生きる人必読の一冊ではないだろうか。ぜひ手にとって読んでみてほしい。

◆様々な方々が稲盛さんの人となり、生き様を語っている本号は、座右の書になりました。

◆昨年脳梗塞で入院しました。

退院してから心身ボロボロの日々。どのくらい『致知』に支えられたか知れません。言葉を書きつらねて真理になったノートが手元にあります。稲盛先生をはじめ『致知』で出会えた先生方の生き方と言葉が今の私を支えてくださっています。

◆ ◆ ◆

我が社の経営理念は「感謝と感動」です。

「読者の皆様に、この本に出逢ってよかった、この本に出逢って救われたと感謝され、感動される本を創ろう。また、私たち自身も仕事を通じて、多くの優れた人たちに出逢え、自らの人格を向上させていただけることに感謝し、感動できる人になろう」

社員一同、この理念を日々実感しながら、仕事をさせていただける悦びを噛み締めています。

柳井正さんの凄まじい迫力、全身に漲る気魄

追悼特集号の錚々たる顔ぶれの中でも、日本電産会長の永守重信さんとファーストリテイリング会長兼社長の柳井正さん、2人のカリスマ創業経営者の取材には特に心を揺さぶられました。

先に取材が決まったのは柳井さんです。9月6日に広報の方に取材依頼をしたところ、翌日すぐにご快諾のお返事を頂戴しました。指定の日時に六本木オフィスを訪れ、眺望のきく広い会議室で準備を済ませて待機していると、柳井さんは姿を現しました。 〔撮影=菅野勝男〕

〔撮影=菅野勝男〕

実は柳井さんにお目にかかるのは、これが3度目でした。ただ、末席で拝聴していた過去2回の取材とは異なり、今回は1対1の真剣勝負。その上、取材時間は僅か30分と限られた時間しかありません。

柳井さんは身長が比較的低く小柄な方ですが、対面した瞬間、その凄まじい迫力に圧倒されそうになりました。柳井さんは決して威圧しているわけでも偉ぶっているわけでもありません。ごく自然に接しているだけです。にも拘らず、全身に漲る気魄がひしひしと伝わってきたのです。これがグローバル企業を率いる超一流経営者がまとうオーラなのかと感嘆しつつ、様々な質問を発していきました。

まず稲盛さんの訃報に接して、「国内外の情勢がますます混迷を深めるいまこそ、稲盛さんは必要な人物だったと思う。政治家や官僚や企業経営者が自分の利益のためだけに発言し、行動していては、日本は針路を誤ってしまう。彼はその時々の状況に合わせて真正面から常道的な正論を述べ、国全体のことを思って仕事をする数少ない企業経営者だった」としみじみ語られました。

柳井さんが稲盛さんと初めてお会いしたのはいまから9年前、あるビジネス誌で1時間ほど対談したことがきっかけでした。その時の印象について、「とにかく好奇心が旺盛な人」「年齢や立場などに拘らず、誰に対しても分け隔てなく対等に接する方」と述懐されています。

その何年も前に、柳井さんは『稲盛和夫の実学 経営と会計』という本を読んだことがあり、内容にいたく感銘を受けて全社員に推薦図書として配布したそうです。柳井さんが稲盛さんの著書で読んだものはこの1冊だけですが、柳井さんの考え方は稲盛さんのそれとほとんど一緒だといいます。

「稲盛さんはよく〝燃える闘魂〟を持つことの大事さを語っておられた。いまの経営者やリーダーに一番足りないもの、それはこの〝燃える闘魂〟ではないだろうか。そしてこれは経営者に留まらず、あらゆる人に通底する心構えである。情熱がなければ決して人を動かすことはできないし、事を成し遂げることもできない」

燃える闘魂とは「稲盛経営12ヵ条」の第8条に挙げられている言葉で、稲盛さんはこう説明されています。

「小さな企業であっても経営者は従業員を守るため、すさまじいばかりの闘魂、闘志を持って企業間競争に臨まなければ、勝負になりません。そのような〝絶対に負けるものか〟という激しい思いが必要不可欠です」

柳井さんもまた、この〝燃える闘魂〟を持って、地元・山口県の寂れた炭鉱の町で父親がやっていた家業の洋服屋を、たった1代でアパレル製造小売業において売上高は世界第3位、時価総額は世界第2位の企業へと発展させてこられました。

そんな柳井さんが力強く語ってくださった言葉が忘れられません。

「燃える闘魂とは言い換えれば、自分自身への期待、可能性を信じることでもあると思う。経営者やリーダーがそこを信じていないのに部下が信じられるわけがない。稲盛さんも同様のことをおっしゃっている。最初は嘘でもいいから可能性を信じ抜き、実行していけば夢や目標は必ず達成できる、と。これは私自身の実感でもある」

ここにリーダーの心得、物事を成就する要諦を見る思いがします。

永守重信さんが語る「これだけは伝えたい人生で大事な二つのこと」

日本電産の広報の方に取材依頼をしたのは9月8日でした。

柳井さんの時とは対照的に、こちらは検討に時間を要し、3週間近く経って、ようやくお引き受けいただけることになりました。後で分かったのは、ここ最近、永守さんは多忙で取材は基本的に断っているものの、稲盛さんに関する取材だけは何としても受けるとのことで、時間を捻出してくださっていたのです。

与えられた取材時間は45分。オンライン取材でしたが、まるで生身の永守さんと目の前で対面しているかのような、迸るほどの情熱やエネルギーが画面越しに伝わってきました。また、時に垣間見える少年のような眼差しから、稲盛さんへの深い敬慕の念を感じ取ることができました。 〔撮影=菅野勝男〕

〔撮影=菅野勝男〕

永守さんは稲盛さんと同じく京都の地で、28歳の時に会社を興し、たった1代で世界ナンバー1の総合モーターメーカーへと育て上げられました。稲盛さんと永守さんは共に申年生まれで年齢はひと回りの差があり、永守さんは絶えず稲盛さんの背中を見ながら「追いつき、追い越せ」との思いで、稲盛さんを目標として仕事に打ち込んできたといいます。

それだけに稲盛さんが亡くなったことへの失望感や喪失感は並大抵ではありませんでした。「突然、指針となる存在を失って、困ったな、なんでこんなに早く去ってしまわれるんだという思いでしたね」。

2人の出逢いはいまから約40年前、永守さんが日本電産を創業して10年ほど経った頃です。稲盛さん51歳、永守さん39歳。京都銀行の方の紹介で食事をしたのがご縁の始まりでした。22時半くらいに食事が終わり、永守さんはいつも通り会社に帰って、少なくとも零時くらいまで仕事をするつもりでいたところ、稲盛さんも会社に帰るとおっしゃったので驚いたそうです。

「ああ、この人はいままで会ってきた経営者と全然違う」

以来、稲盛さんのことを意識するようになり、稲盛さんより少しでも長く働こうと、社員にも「京セラに負けないくらい働こう」と言い続けました。2003年、日本電産の創業30周年に当たって現在の本社ビルを建てた際、京セラの95メートルの本社ビルを抜こうと高さ100メートルに設計したという話は有名です。

また、永守さんが掲げている「一、情熱・熱意・執念 二、知的ハードワーキング 三、すぐやる・必ずやる・出来るまでやる(最後までやる)」という日本電産の三大精神も、稲盛さんや京セラを追いかける中で生まれたといいます。

「稲盛さん、また京セラという会社に出会って、成長企業とはこうあるべきだという、いわば一つのお手本を得ることができ、日本電産の方向性が定まった」

そのようなかけがえのない存在だった稲盛さんが亡くなられたいま、永守さんは何を思い、これからどう歩んでいこうとしているのか。胸の内を明かしてくださいました。

「私は恩返しというのは、恩師ができなかったことをやる、経営の場合、恩師の企業以上になることだと思っているんです。だから、そう簡単ではありませんが、〝出来るまでやる〟の精神で京セラやKDDIを超える会社を築くことが稲盛さんへの恩返しと捉え、いまも毎日、仕事に邁進しています」

そして、インタビューの最後に、「稲盛さんから学んだことで、若い人たちに伝えたい人生・仕事で大事なことは何ですか」と質問すると、永守さんは要旨、次のように答えられました。

「一つは、物事から逃げないことです。稲盛さんは〝もうダメだという時が仕事の始まり〟と言っておられますし、私も〝困難は必ず解決策を連れてくる〟ということを信条にしています。嫌なことや困難というのは、神様が与えてくださった重い試練であり、そこで力をつけたら次の事業に成功する。だから、失敗はすればするほどいいんです」

「もう一つは、攻めて闘って挑戦することです。稲盛さんの言葉に〝常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心で〟とありますし、私も〝ネアカ、イキイキ、ヘコタレズ〟と言っているんです。どんな時も、将来必ずよくなるという期待を持って、攻めて闘って挑戦することが大切だと思います」

――稲盛和夫さん、永守重信さん、柳井正さん、3名の超一流経営者に共通するリーダーのあり方、強烈な創業者魂を掴み取り、それぞれの仕事や人生に生かし、日々の実践を積み重ねていきたいものです。

『致知』編集部が総力を挙げて贈る2022年12月号

【特集「追悼 稲盛和夫」を発刊しました】

2022年8月24日、稲盛和夫・京セラ名誉会長が逝去されました。35年前、1987年の初登場以来、折に触れて様々な方との対談やインタビューにご登場いただくのみならず、たくさんの書籍の刊行、数々のご講演を賜るなど、ご恩は数知れません。

生前のご厚誼を深謝し、月刊『致知』12月号では「追悼 稲盛和夫」と題して特集を組みました。豪華ラインナップは以下特設ページよりご覧ください。

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください