2024年07月03日

2022年、創業150年の節目を迎えた老舗菓子舗・たねやグループ。「三方よし」の教えで知られる近江商人発祥の地で創業した同社はいま、その商いの精神を複合施設「ラ コリーナ近江八幡」などに結実させなお人気を広げています。2011年に四代目となった山本昌仁さんに、伝承してきた〝たねや精神〟とは何たるかを伺いました。

2022年、創業150年の節目を迎えた老舗菓子舗・たねやグループ。「三方よし」の教えで知られる近江商人発祥の地で創業した同社はいま、その商いの精神を複合施設「ラ コリーナ近江八幡」などに結実させなお人気を広げています。2011年に四代目となった山本昌仁さんに、伝承してきた〝たねや精神〟とは何たるかを伺いました。

まず一店舗を徹底して掘り下げろ

——家業にはいつ戻ったのですか。

〈山本昌仁(以下山本)〉

製菓学校を2年で卒業した後、実家に戻りました。たねやで働きながら、二人の先生の指導を受けていたんですね。ちなみに、同じく菓子の修業を積んでいた弟は、私と前後して洋菓子部門「ボン・ハリエ」(1995年にクラブハリエ)に入社しました。

——入社後は、どのような仕事に取り組んでいかれましたか。

〈山本〉

社長(山本德次氏)の息子だからといっていきなり営業部長などになるのではなくて、平社員として餡の製造現場に入りました。また、息子とはいえ、私の意見は全く聞き入れられず、特に和菓子については父の意見が絶対的でした。たねやでは「主人の舌」が絶対なんですね。

ただ、父なりにいろいろ考えてくれていたのでしょう。1995年にセールスプロモーション(SP)室長という役職に就き、その前後、主に洋菓子を扱う「八日市玻璃絵(はりえ)館」の運営を任せてくれたんです。当時はそこまで売り上げも大きくなかったですし、「洋菓子なら任せてええやろう」と。

その時、父に言われたのは、「一店舗を徹底して掘り下げろ。一店舗を回せるようになれば、10店舗でも20店舗でも見られるようになるから」ということでした。

——後継者として経験を積むよき機会を与えられたわけですね。

〈山本〉

実際、八日市玻璃絵館はたねやの別組織というくらい私の自由にやらせてくれました。店舗の入った建物の3階に住み、毎日お店を見て、スタッフ、お客様と接する。そういう環境の中で、商売とは何かを一から学ばせていただいた。特にお客様が第三者的に「こんな売り方をしていたらあかんで」と教えてくださるんです。

——お客様から直接教えを。何ものにも代えがたい学びですね。

〈山本〉

一方、様々な工夫や改善に取り組み、徐々に成功体験を重ねていくと、「自分が一日いなければこの店は潰れる」などと、勘違いするようになりました。

ただ、別の仕事でお店を離れていた時にむしろ売り上げが上がっていることがあって、「組織というものは、自分一人で動くものじゃない」ということに気づくことができました。

そしてそれに気づけた頃、父から「本社に来なさい」と声が掛かり、2000年にたねやの専務取締役、2002年にはクラブハリエの社長を任せられたんです。

自分は自分の色を出したらいい

——その後は、後継者として順調に歩んで行かれたのですか。

〈山本〉

専務という肩書をもらったものの、やっぱり洋菓子以外のことは何もさせてもらえませんでした。このままなら、自分が後を継いでも父はずっと会社に居続けるのではないか。それなら自分が社長になる意味はないじゃないかと不安になりました。事実、父の仕事ぶりに接すると、あらゆる面で自分を上回っているんですね。

——その不安や葛藤はどのように乗り越えていかれたのですか。

〈山本〉

ある時、所属していた青年会議所の知り合いの方が、「自分は自分の色を出したらいい。山本昌仁という自分の生き方を大事にしたらいい。父親に合わせる必要はない」と言ってくれたんです。この言葉でものすごく心が軽くなりましたし、自分は自分のままでいいんだと、自信を持てました。

——ああ、自分のままでいいと。

〈山本〉

それからもう一つ大きかったのが、2000年に父が倒れて心臓の手術を受けたことです。翌年に和菓子・洋菓子の両方を揃えた守山玻璃絵館のオープンを控えていたのですが、父が病に倒れたことで、銀行や協力会社から「あなたじゃ無理だ」「延期したほうがいい」との声が上がりました。

自分は父の息子ということで相手にしてもらっていた、私自身の信用なんてなかったんだということを改めて痛感させられましたね。でも、父は病床でも絶対にオープンさせると言っていましたから、弟と力を合わせて何とか守山玻璃絵館をオープンさせたんです。この経験がまた後継者としての自覚と自信に繋がっていきました。

——試練を乗り越えながら後継者としての自覚を深めていかれた。

〈山本〉

以後も、父は体調が万全とはいえない状態が続きました。その間、私は自分の名前で銀行からお金を借りる、自分の右腕になる人物を昇格させて組織を入れ替えるなど、少しずつ経営を引き継ぐ準備を進めていって、2011年41歳の時にたねや4代目を継承し、社長に就任したんです。

準備期間があったおかげで、幹部は皆自分と共に働いてきた人間でしたから、問題なくスムーズに世代交代することができました。これも専務になった頃、父から「いまから自分の右腕になる人材を10人育てておけ」と言われたことを実行していたからこそでした。

そして社長になった途端、前日までいろいろ言っていた父が一切何も言わなくなったんです。それはそれで不安でしたが、父は長い年月を掛けながら、順序立てて私を菓子屋の主人、後継者に育ててくれていたんだなと思います。

——お父様の深い慮りを感じます。

〈山本〉

社長になって最初に取り組んだのは、全商品の味の見直しでした。たねやの代名詞である栗饅頭、「ふくみ天平(てんびん)」の味も遠慮なく変えました。主人がおいしいと思わないものは売らない、これも父から受け継いだ〝たねや精神〟です。

先ほど時代と共にお客様が求める味も変わっていくと言いましたが、例えば、私が小学生の頃は砂糖をたくさん使ったお菓子、饅頭も大きなものが喜ばれました。ところが、いまは健康や美容への関心が高まっていることもあり、砂糖の量を半分ほどに減らし、饅頭の大きさもこんなに小さくしています。

ですから、先代たちがつくったお菓子をいかに時代に合わせて変えていくか、それが菓子屋の主人の仕事であり、本当の意味での伝統の継承なのだと思います。

教えや事業を伝承していくためには、リーダーは常に広いネットワークを持ち、時代の風を読み、その時代に合わせて物事を考える。守るべきところは守り、変えるべきところは変えていかなくてはならない。リーダーの役割はそこに尽きるのではないでしょうか。

——まさに「不易流行」こそ事業発展、永続の要諦なのですね。

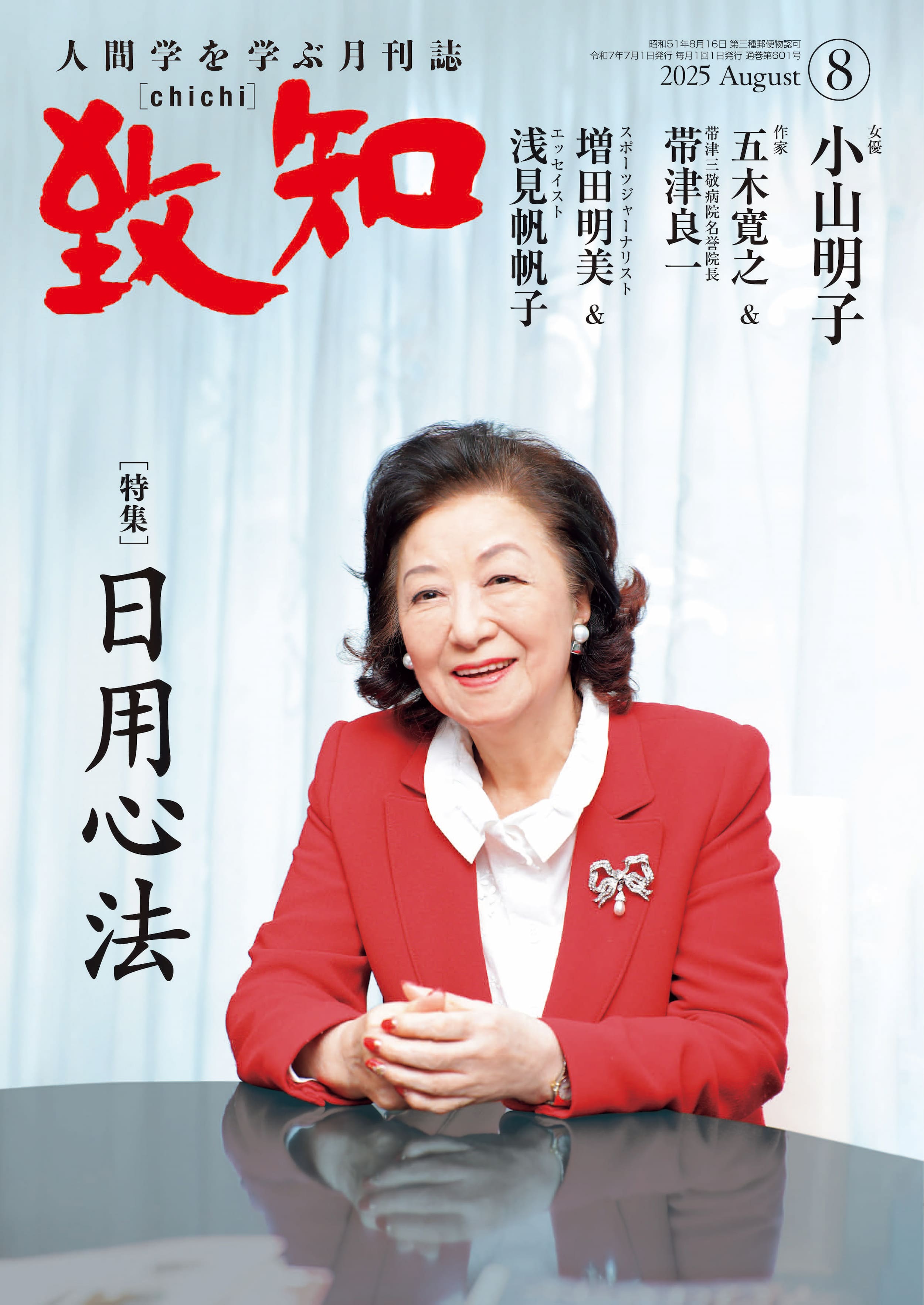

(本記事は月刊『致知』2022年6月号 特集「伝承する」より一部を抜粋・編集したものです)

◉外部環境が目まぐるしく変わるこの時代、自らの仕事において何を変え、何を守っていくべきか。四代目・山本昌仁さんがコロナ禍のいまなお活躍されている背景には、修行を通じて確かに受け継がれた〝たねや精神〟が息づいているのでしょう。

本記事はインタビューのごく一部。山本さんの「生き方を教えてくれた2人の師匠」、そして「ラ コリーナ」成功の要諦についても触れられています。

◇山本昌仁(やまもと・まさひと) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

昭和44年滋賀県生まれ。19歳より10年間和菓子修業を重ねる。全国菓子大博覧会にて「名誉総裁工芸文化賞」を最年少受賞(24歳)。平成14年洋菓子のクラブハリエ社長。23年たねや4代目を継承。25年より現職。著書に『近江商人の哲学「たねや」に学ぶ商いの基本』(講談社現代新書)。