2022年12月22日

ロボット技術者として、世界的な活躍を続ける古田貴之さん。その原点は、ロボット博士を夢見ていた14歳の時、難病に罹って余命8年の宣告を受け、人の死を強く心に焼きつけたことだったそうです。他とは一線を画すロボット普及へのこだわりを伺いました。

ロボット技術者として、世界的な活躍を続ける古田貴之さん。その原点は、ロボット博士を夢見ていた14歳の時、難病に罹って余命8年の宣告を受け、人の死を強く心に焼きつけたことだったそうです。他とは一線を画すロボット普及へのこだわりを伺いました。

ロボットを完成させて終わりではダメ

――世界から注目を集めるロボットクリエーターの古田さんですが、最近ではどのような開発に力を入れていらっしゃいますか。

〈古田〉

一例を挙げると、4年前(掲載当時)、僕たちは「アイリー・エー」と呼ばれるロボットを開発しました。

これは縦長の三輪車のようなものなのですが、電動装置により一人用の乗り物として利用することもできれば、ショッピングカートや手押しの荷台車など用途によって変形させることができるんです。畳んで持ち運ぶことも可能です。

もう一つの特徴は、当時新開発した知能化安全技術を搭載したことで移動中に人が突然飛び出してきたり、障害物があったりすると自動的に止まる仕組みになっている点でしょうね。

僕は政府のロボット戦略にも携わっているんですが、「アイリー・エー」は来年の東京オリンピック・パラリンピック会場で実際に来場者に使ってもらえるかもしれません。

―― 一大イベントに花を添えてくれることを期待したいですね。

〈古田〉

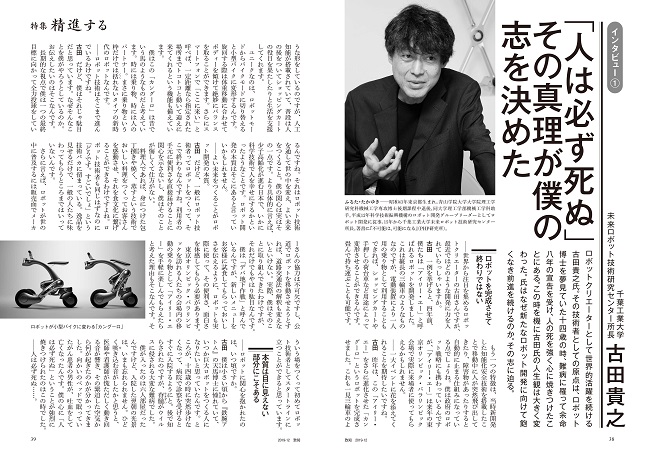

昨年(掲載当時)は、この「アイリー・エー」をさらに進化させた「カングーロ」というロボットを完成させました。これも一見三輪車のような形をしているのですが、人工知能が搭載されていて、普段は人の後をついてショッピングカートの役目を果たしたりと生活を支援してくれます。

ユニークなのは、ロボットモードからバイクモードに切り替えると小型バイクに変形するんです。旋回する際は体重移動に合わせてボディーを傾けて絶妙にバランスを取ることができます。さらにスマートフォンで「ここに来い」と呼べば、一定距離なら指定された場所までトコトコと動いて迎えに来てくれるという機能も備えています。

僕はこの「カングーロ」は昔でいう馬のようなものだと考えています。時には乗り物、時には人のパートナー。まさに乗り物という枠だけでは括れないタイプの新時代のロボットなんです。

〔写真=ロボットが小型バイクに変わる「カングーロ」〕

――ロボット技術はそこまで進んでいるわけですね。

〈古田〉

だけど、僕はそれじゃ駄目だと思っています。なぜそんなことを僕がやろうとしているのか。お伝えしたいのはそこなんです。

長期的な視点で僕は一つの最終目標に向かって全力投球をしているんですね。それはロボット技術を通して世の中を変え、よい未来をつくること。僕の関心は実はその一点です。

より具体的に言えば、少子高齢化が進む日本で、いかに科学技術で人を幸せにするかといったようなことです。ロボット開発の本質はそこにあると言っていいかもしれません。

――よい未来をつくることがロボット開発の本質。

〈古田〉

だけど、一般にロボット技術者ってロボットをつくって、そこで終わりなんですね。利用者の手元に便利さを直接届けることに関心を示さないし、僕はそのことが悔しくて仕方がない。

料理人であれば、身につけた包丁捌きや焼く、蒸すという技術でおいしい料理をつくってお客さんを感動させ、それを食文化に繋げることができるわけですよね。ロボット技術者も同じはずなのに「どうです。すごいでしょ」という技術バカに留まっている。逸品を見せるだけで、一般の人たちに味わってもらうところまではいっていないんです。

さらに言えば、ロボットが世の中に普及するには販売面でメーカーさんの協力は不可欠ですし、公道でロボットを移動させようとすれば、道路交通法の解釈も変えないといけない。実際、僕はそのことに取り組んできたわけですが、それだけでもやはり駄目なんです。

僕は「デパ地下作戦」と呼んでいるんですが、新しいメニューをお客様に試食してもらっておいしさを伝えるように、ロボットも実際に使って、その便利さ、面白さを体感してもらう必要があります。

東京オリンピック・パラリンピックを訪れる人たちの会場内の移動の乗り物として「アイリー・エー」を手軽に楽しんでもらえたらと考えた理由もそこなんです。そういう場をつくって初めてロボット技術者としてスタートラインに立つことができると思っています。

(本記事は月刊『致知』2019年12月号 特集「精進する」より一部を抜粋・編集したものです)

◉心に強烈に焼きついた原点、大企業の社長とも対等に渡り合う矜持……古田さんのインタビュー詳細はこちら

――「人は必ず死ぬ」その真理が僕の志を決めた

◇古田貴之(ふるた・たかゆき)

昭和43年東京都生まれ。青山学院大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士後期課程中退後、同大学理工学部機械工学科助手。平成12年科学技術振興機構のロボット開発グループリーダーとしてロボット開発に従事。15年から千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長。著書に『不可能は、可能になる』(PHP研究所)。