2024年01月15日

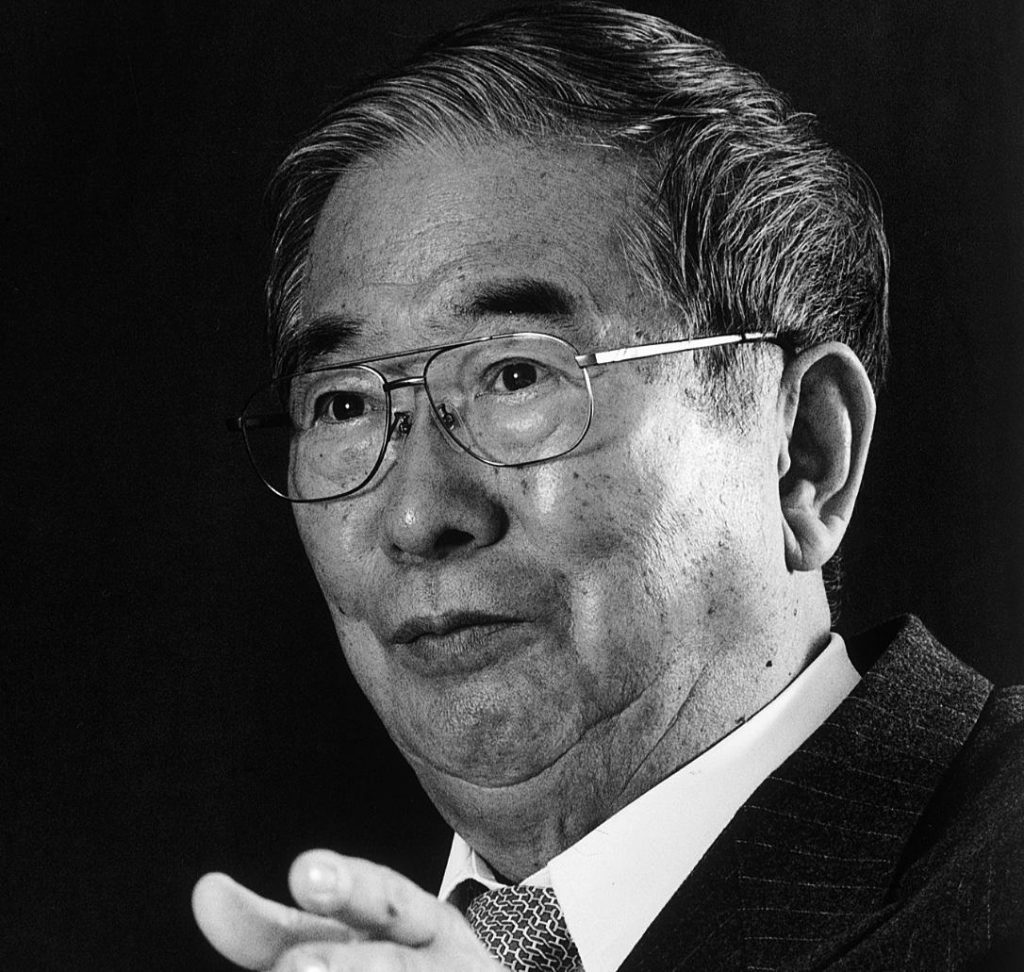

令和4年2月1日、作家として、また政治家として旺盛な活動を続けられてきた石原慎太郎さんがお亡くなりになりました。月刊『致知』誌面にはのべ6度ご登場いただき、幅広いテーマでお話を賜りました。生前のご厚情に感謝を表し、最後の登場となった2016年の連載「二十代をどう生きるか」より、後から来る世代への熱いメッセージをお届けします。

令和4年2月1日、作家として、また政治家として旺盛な活動を続けられてきた石原慎太郎さんがお亡くなりになりました。月刊『致知』誌面にはのべ6度ご登場いただき、幅広いテーマでお話を賜りました。生前のご厚情に感謝を表し、最後の登場となった2016年の連載「二十代をどう生きるか」より、後から来る世代への熱いメッセージをお届けします。

いまの若者にはエゴがない

〈石原〉

昨年(2015年)12月16日、私は半世紀近く携わってきた政治の世界から引退することを決めた。

その会見の最後に、「死ぬまでは言いたいことを言って、やりたいことをやって、人から憎まれて死にたいと思います」と語ったが、最近私が特に強く感じているのは、魅力のある青年が少なくなったということである。

私は平成7年から24年までの17年間、芥川賞の選考委員を務めてきた。その間、足をすくわれるような小説に出逢えたらなと淡い期待を寄せていたが、遂にそれは叶わなかった。時折、閃きのある作品が現れても、私以外の選考委員は認めようとしなかった。それはなぜだろうか。

結局、若い書き手にしても年配の選考委員にしても、世間受けや流行、話題性といったことばかりを追い求め、「こういう小説を書きたい」「この作品は素晴らしい」という内なる思いが感じられない。つまり、エゴがないのだ。

エゴと聞くと悪い印象を持たれる方が多いだろう。しかし、それは大いなる誤解であって、エゴとは人間の個性であり、感性のことである。フランスの小説家・スタンダールが「エゴティズムとは、他人との関わり、あるいは対立において利害関係を超えて精神的、肉体的に自分を主張しようとする人間の本然的な態度」と捉えているように、周囲の人間からどんなに批判されても、自分の信念を曲げずにやりたいことを貫く。それこそがエゴである。

氾濫する情報に埋没してしまい、情報を取捨選択したり物事に興味を持つ、強く惹かれるといった、自分の視点を持てない若者が増えているのではなかろうか。〈以下に続く〉

好きな物事に熱中し、感性を磨け

何も小説の世界だけではない。これは大学教授の友人から伺った話だが、この頃の学生たちは失恋をしないという。好きな人がいても、失恋を恐れて、変に自分と相手をランク付けし、とても自分には及ばないと決めつける。これは非常に残念な話だ。

私が学生の頃は、とにかくがむしゃらにアプローチし、振られて失恋したものだ。いまでも印象に残っているが、一橋大学の学生寮の入り口の壁に「ああ えっちゃん」という文字が逆さに書かれていた。きっと、えっちゃんという子に惚れた人間がたまらなくなって逆立ちして書いたのだろう。

そういう強烈な思慕や憧れが、人間が生きていく上での原動力になるのだ。

私の友人に江藤隆美という宮崎県出身の代議士がいる。彼は若い頃、所用で上京した時に街角である女性を見初めた。そして、ストーカーのように女性をつけ回し、意を決して女性の前に立ち、こう言い放った。「私はあなたに決めたのだ。私はいま県会議員をしているけれども、そのうち必ず国会議員になってみせるから、私と結婚してくれ」と。

彼の気迫に呑まれたのか、その女性は彼を受け入れ、交際を経て結婚した。彼のような迸る情熱、千万分の一の可能性に賭けて身を挺する強いエゴがない人生はつまらないし、そういう若い人が増殖すると日本の未来は危うくなってしまう。

では、いかにしてエゴを司る感性を研ぎ澄ますのか。それは何でもいいから趣味を持つこと、自分の好きなことに耽溺(たんでき)することだ。自分の仕事でも、スポーツでも、お茶や俳句などの芸事だっていい。とにかく好きなことに打ち込めば、もっとうまくなろうと思って工夫する。上達する。さらに工夫を重ねる――。

そうやって人間は進歩向上していくのであって、工夫こそが感性の発露なのだ。

◉最後まで執筆意欲が衰えなかったという石原慎太郎さん。示唆に富んだお話の数々を、誠にありがとうございました。ご冥福を心よりお祈りしております。

◉最後まで執筆意欲が衰えなかったという石原慎太郎さん。示唆に富んだお話の数々を、誠にありがとうございました。ご冥福を心よりお祈りしております。

(本記事は月刊『致知』2016年1月号 連載「二十代をどう生きるか」より一部を抜粋・編集したものです) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

◆石原慎太郎(いしはら・しんたろう)

昭和7年兵庫県生まれ。31年一橋大学卒業。同年『太陽の季節』で芥川賞受賞。43年参議院全国区に出馬、史上初の300万票を得てトップ当選。以後、環境庁長官、運輸大臣を歴任し、平成11年より東京都知事を4期務める。24年日本維新の会代表就任、26年次世代の党最高顧問就任。同年12月政治家を引退。著書多数。近著に『エゴの力』(幻冬舎新書)など。