2021年10月26日

画家として、40年以上にわたり日本美術界を第一線でリードしてこられた絹谷幸二さん。同郷・奈良の人である故 村上和雄先生と、私たちを取り巻く「色」について興味深い考察を展開されていました。絹谷さんが自身の画風を確立されるまでの歩みと共に味わってください。(写真右が絹谷さん、左が村上先生)

画家として、40年以上にわたり日本美術界を第一線でリードしてこられた絹谷幸二さん。同郷・奈良の人である故 村上和雄先生と、私たちを取り巻く「色」について興味深い考察を展開されていました。絹谷さんが自身の画風を確立されるまでの歩みと共に味わってください。(写真右が絹谷さん、左が村上先生)

「色のある世界」のありがたさ

〈村上〉

花にも心があるかという問題があって、ダライ・ラマ法王はないと言うんですよ。

ところが日本の科学者は人間と同じような心はなくても、心のようなものがあるのではないかと言っています。

〈絹谷〉

私は絶対にあると思います。

〈村上〉

おそらくダライ・ラマ法王がそう言うのには、チベットの砂漠で生まれ育ったことと関係していると思うんです。

それに対して日本は四季に恵まれた温暖な気候のもと、自然も豊かでしょう。同じ仏教でも、生まれ育った環境がそういった考え方に大きな影響を及ぼすことは、十分に考えられることだと思いますね。

〈絹谷〉

私もそう思います。

というのも、チベットの奥地に進んでヒマラヤが見えるところまで行くと、地面の色と空の色しかない、まるで月世界のような景色が広がっていました。面白いことにそこに住むお金持ちの人たちは宝石を身につけ、そういった余裕のない人たちは、色のついたビニールテープを繋げて首にかけていたんですよ。

色がない世界に住むと、人間というのはどうしても色が欲しくなるんでしょうね。

〈村上〉

色があるというのは、ありがたいことなんですね。

〈絹谷〉

本当にそのとおりで、色のある世界に住めるというのは非常に幸せなことです。これがもし戦争にでもなると国防色一色になって、極端に色がなくなってしまう。

これは余談ですが、265年続いた徳川政権は庶民に色を持たせませんでした。

例えば旗を立てるにしても、神田明神と深川不動尊にしか許されなかった。色を持たせると、庶民が元気になってしまうからだそうです。

〈村上〉

浮世絵なんかはどうだったのでしょうか。

〈絹谷〉

浮世絵もかなり抑えられていましたし、歌舞伎の衣装だってものすごく抑えられていました。それでも色を持ちたい人たちは、羽織の裏地に絵や文様を描いて楽しんでいたようですね。

その点、奈良の都が最も盛んだった頃のお寺というのは、大仏はピカピカ、連子格子はエメラルドグリーン、柱は真っ赤で、色相ごとに染められた旗がズラッと立てられるなど大変鮮やかで、上から見たら花園みたいな感じだったと思うんですよ。

〈村上〉

時代によって色の扱われ方が大きく違うわけですね。

二つの耳を持て

〈村上〉

ちなみに絹谷先生の作品はどれも色鮮やかですが、やはり奈良で生まれ育った影響が大きいのでしょうか。

〈絹谷〉

そのことに関しては、28歳の時にイタリアに留学したのがよかったのだと思っています。

というのも、ヴェネツィア駅で列車を降りて、駅の外へ出た瞬間にパッと自由な風が吹いているのを感じたんですよ。それが衝撃的で、街を見渡すとヴェネツィアンレッドや鮮やかなブルーなどの色がそこかしこについていましてね。

〈村上〉

その衝撃が絹谷先生を変えるきっかけになったと。

〈絹谷〉

まさにそうで、それまでの自分というのは、どちらかというと自分を律するほうで、真面目、清潔、時間に正確といった日本人が持っているよさというものを追求しているような人間でした。その影響で、絵も無彩色のものばかり描いていたんですよ。

ところが駅に降りた途端、それまで自分がつくり上げてきた世界がパーッとほどけた。とにかく一所懸命にやるだけだったのが、面白がって絵を描けるようになったおかげで、自分でもいいなって思える作品ができるようになったのが大きな変化でしたね。

〈村上〉

絹谷先生はどなたか師事された先生はいらっしゃらなかったのですか?

〈絹谷〉

東京藝術大学時代には、林武先生、小磯良平先生、島村三七雄(みなお)先生や鳥海青児(ちょうかいせいじ)先生など多くの先生方から学びましたけど、昔のように徒弟制度ではなかったのと、私がかなり唯我独尊(ゆいがどくそん)といった感じでしてね(笑)。

ここはいいなというところは受け止めても、全部そのままに受け入れると、特定の先生の傀儡(かいらい)政権になってしまう。誰かの真似みたいな。

よくありがちなのが、どこかの会員になりたいとか賞を取りたいがために、影響力のある先生の意見を聴けばいいんじゃないかと考えて、いろいろ聴きすぎてしまって誰の絵だか分からなくなってしまうケースが結構多いですね。

〈村上〉

いまの先生のお話を伺っていて思い出したことがありまして、「大先生から学んでもいいけど、あまりのめり込むな」と言われたことがありました。おそらく絹谷先生の言わんとしていることと同じだと思います。

〈絹谷〉

ですからいくら親切に教えられても、聴く耳と聴かない耳の両方を持つことですね。

私の場合、かなり皆から煙たがられていたところもありましたけど、そうやって負の面を自分でつくって、それをバネに日々脱皮していったと言えるかもしれません。

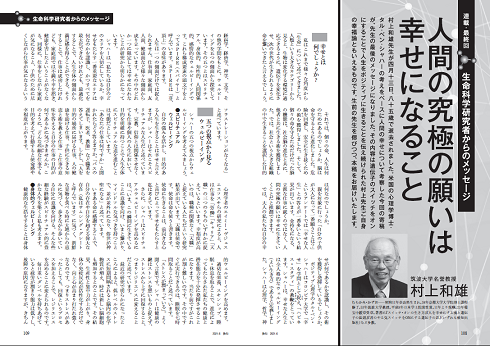

(本記事は月刊『致知』2017年7月号 連載「生命のメッセージ」より一部を抜粋・編集したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇絹谷幸二(きぬたに・こうじ)

昭和18年奈良県生まれ。41年東京藝術大学卒業。43年同大学大学院修了。49年第17回安井賞を最年少で受賞。平成9年長野冬季五輪公式ポスター原画制作。13年日本芸術院賞受賞、日本芸術院会員に。20年絹谷幸二賞を創設。26年文化功労者。東京藝術大学名誉教授。著書に『絹谷幸二 自伝』(日本経済新聞出版社)など。

◇村上和雄(むらかみ・かずお)

昭和11年奈良県生まれ。38年京都大学大学院博士課程修了。53年筑波大学教授。平成11年より現職。23年瑞宝中綬章受章。著書に『スイッチ・オンの生き方』『人を幸せにする魂と遺伝子の法則』、共著に『遺伝子と宇宙子』(いずれも致知出版社)などがある。令和3年4月逝去。

◉月刊『致知』を長らくご支援くださっていた村上和雄先生が、令和3年4月13日、お亡くなりになりました。本誌2021年6月号(5月1日発刊)では、連載「生命科学研究者からのメッセージ」にて〝最後の〟メッセージをいただいていました。バックナンバー詳細はこちら