2022年06月02日

「光の画家」と称される松井守男画伯。令和4年5月30日、虚血性心疾患のため東京都内でお亡くなりになったとの訃報がありました。

「光の画家」と称される松井守男画伯。令和4年5月30日、虚血性心疾患のため東京都内でお亡くなりになったとの訃報がありました。

松井画伯は20代で渡仏し、現在まで50年以上パリやコルシカ島を拠点に制作活動に打ち込み、フランス政府から芸術文化勲章、レジオン・ドヌール勲章を授与されるなど、現代フランスを代表する日本人画家として国際的に高く評価されました。

そんな画伯の原点には、天才・ピカソとの邂逅がありました。そこで交わされた言葉とは。そして、コルシカの地で求め続けた「光のある絵」とは――。

※インタビューの内容は2004年当時のものです

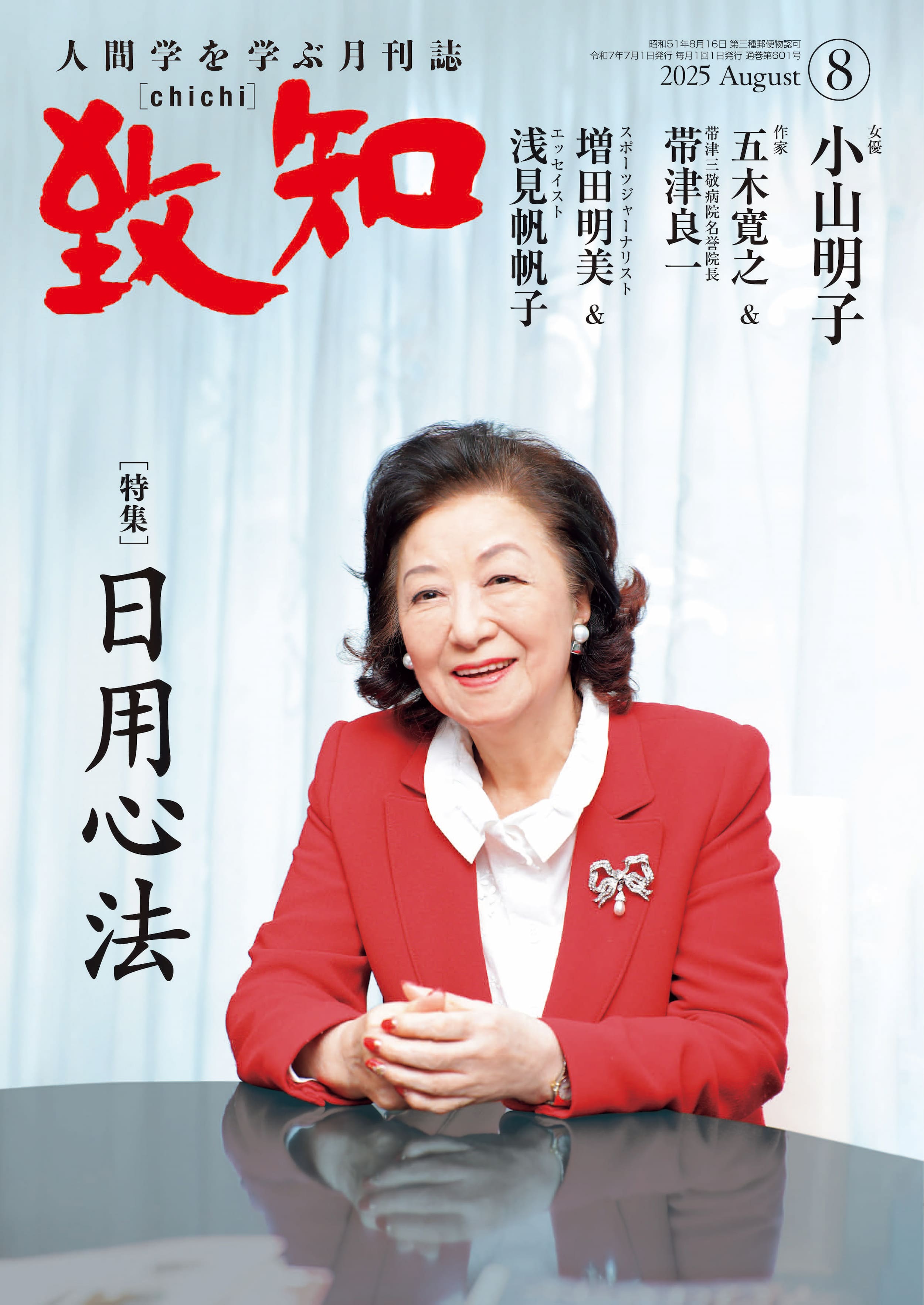

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

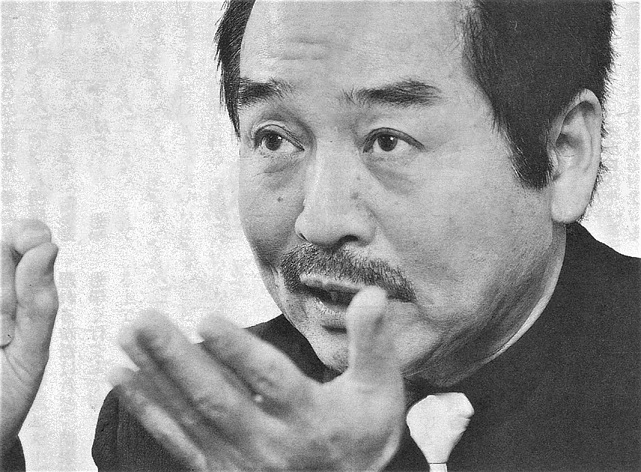

ピカソに言われた言葉

〈松井〉

私がパリに行った動機の最大のものは、そこにピカソがいたからです。画家というのは、例えばシャガールのように自分の画風を確立すると、それだけでいくのがほとんどです。

だが、ピカソは違う。具象から始まって、青の時代があり、キュビスムの時期がありというふうに、画風を変えて求めるものを追求していく。その自由奔放さに憧れていたから、念願がかなって胸が震えました。

(中略)

――ピカソに会っていかがでしたか。

〈松井〉

私が会ったのは亡くなる数年前で、もう90を越えていましたが、目に力があるというのか光があるというのか、いや、そんな言い方は平凡にすぎますね。こいつはいつか自分を追い越すかもしれないという、熱っぽい真剣勝負の目でした。

そして私に言ったんです。

「おまえは私のような画家になれる。だが、ピカソになると思うな。ほかの誰にもなると思うな。松井守男になれ」と。

――すごい言葉ですね。

〈松井〉

こんな言葉をもらって、エネルギーが湧かないはずがありません。美術学校を追い出されたことが、私にエネルギーをもたらすことになった。

――確かに訪れる苦難は松井画伯をそこに導いているという感じがします。

〈松井〉

40代でもそういうことがありました。行き詰まったというのとはちょっと違うが、自分の生命も才能も空っぽになるまですべてを注ぎ込んでひとつの作品を完成したら、自殺しようという気になったんです。

その時描いたのが《遺言》という作品です。それで最後に、地球の端っこのほうを見ておこうと、ノルウェーに旅行しました。

そこで出合ったのが刺繍です。男たちが漁に出て何か月も帰ってこない。その男たちを待って、不安に耐え、恋しさに耐え、女たちがひたむきに一針一針細かく縫い込んだ刺繍です。

そのひたむきさに圧倒され、自分が表現しようとしているのは、このひたむきさなのだと気づかされました。それが転機になって私の作風が変わり新しい世界が開けたんです。

ひと刷けの色に自分の命を込める

――松井画伯にとっていい絵とは、どのようなものですか。

〈松井〉

私の拙い言葉で表現するのは難しいが、ひと言で言えば、光のある絵ですね。絵具をキャンバスに置く。誰がやっても色は出ます。だが、そこに光を感じさせることはめったにできない。それには技術を磨かなければなりません。絵画の知識も不可欠です。

だが、それだけでは光のある絵は描けない。なんと言えばいいのか、夢、希望、思い、そういう自分のすべてを投げ出し、注ぎ込む。言ってみれば、命がけですね。絵筆を通してひと刷けひと刷けの色に自分の命がこもった時、その絵は光を放つのです。それが私の求めるいい絵です。

そのためには何よりも熱意です。その熱意に尽くす誠意です。そこから湧き出てくる創意です。私はそういう絵を描こうとし、描いてきたし、これからも描いていこうと思っています。

(本記事は月刊『致知』2004年7月号 特集「熱意・誠意・創意」より一部を抜粋・編集したものです)

◇松井守男(まつい・もりお)

昭和17年愛知県生まれ。42年武蔵野美術大学造形学部油絵科卒業。交換留学生として渡仏。パリを舞台に旺盛な画業を展開する。平成9年コルシカ島に転居。12年シュヴァリエ芸術文化勲章、15年レジオン・ドヌール勲章を受章。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。