2021年01月01日

堅苦しい、面倒臭そう……と思われがちな年中行事。ひな祭りには七段飾りを、鯉のぼりは大空を泳ぐ大きなものを。そう考えているうち、何もせず過ごしてしまう人がほとんどではないでしょうか。ただいま開催中のお年玉キャンペーン特典『開運 #年中行事はじめました』(井垣利英・著)は、日本人に馴染みが深いはずの年中行事をもっと気軽に楽しみ、幸せに過ごすためのヒントが満載の一冊。収録内容をご紹介いたします。

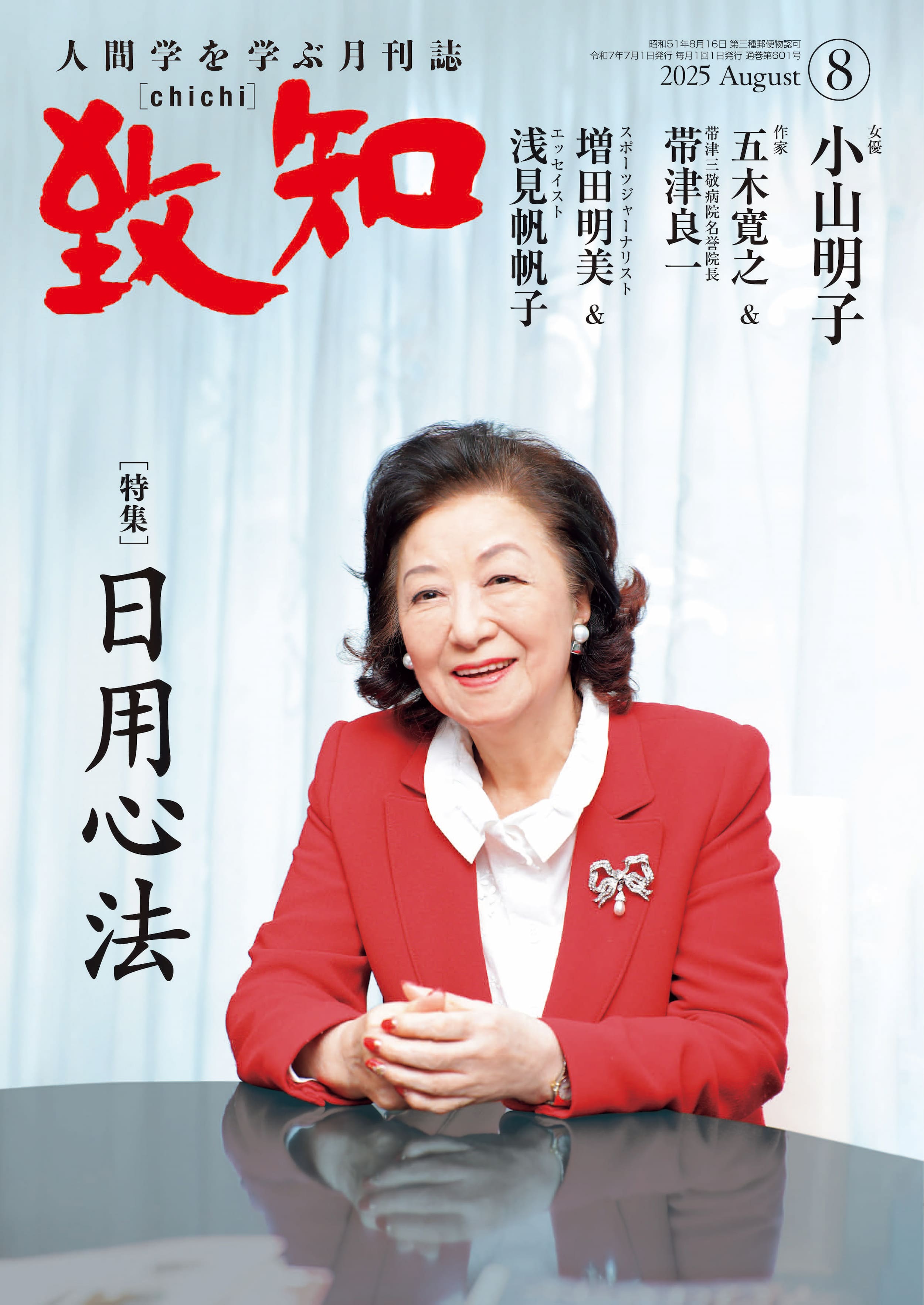

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

新しい年は何が「おめでたい」のか

新しい年の挨拶は「あけましておめでとうございます」。

ところで何が「めでたい」か、考えたことはありますか?「無事年が明けたから、おめでたいのではないですか?」と思う方も多いでしょう。でも、そうではありません。「あけましておめでとうございます」は、年神さまへの言祝ぎです。「言祝ぎ」の意味は「何かを祝って慶びの言葉を言うこと」。年神さまが新しく生まれ変わって、新しいパワーをわたしたちに吹き込んでくれます。だから生まれ変わった年神さまにたいして、「おめでとうございます」とお祝いの言葉を伝えるのです。

お祝いを言うほうも嬉しいですが、神さまも「わかっておるな」「今年もいっしょに頑張ろうな」と喜ばれるハズです。年神さまがやどられているという鏡もちに向かって言うわけではありません。正月の朝に起きたら、家族に「あけましておめでとうございます」。外に出て知り合いと出会ったら「あけましておめでとうございます」。はなれて住む両親に電話で「あけましておめでとうございます」。神さまにお伝えするためには、声に出して言うことが大事です。年神さまは大きな存在ですから、そこにいて、わたしたちのお祝いの言葉をちゃんと聞いておられるはずです。

おせち料理は福づくし

おせち料理は年神さまにお供えして、一年の福を招くためにいただくもの。すべての品に、縁起かつぎや願いが込められています。「海老」はひげが長く背中が曲がっているところから老人の姿をイメージし、「腰が曲がるほど長生きできますように」と願う縁起ものです。

●「きんとん」は金団の当て字で、黄金の布団つまり財宝をあらわします。

●「黒豆」はマメに生きる語呂合わせから、一年の健康を願います。●

「数の子」は卵がたくさん詰まっているところから「子孫が長く栄えるように」。

●「田作り」は、材料のいわしが畑の肥料に使われていたことから「作物がたくさん採れますように」。

●「昆布巻き」は「よろこぶ」の語呂合わせ。

●「ぶり」は出世魚なので「出世」の縁起もの。

●「たたきごぼう」は「長く根を張って生きる」意味があり、たたいて身を開くので「開運」の意味も。

●「れんこん」は穴が開いているので「将来の見通しがいい」という縁起かつぎ。

●「なます」は人参の紅、大根の白で紅白をあらわし「おめでたさの象徴」です。

●「里芋」は子いもがたくさんつくので「子孫が長く栄えるように」。

●「伊達巻」は書物の巻物のイメージから「勉強がはかどり成績があがる」、反物を連想させるので「衣装もち」の縁起かつぎ。

●「かまぼこ」は半円形の形が日の出に似ているため「新年の慶び」をあらわします。

品数をたくさんそろえるのが大変だったら、自分が願いたい縁起かつぎの品を、数品食べるのでもいいと思います。たとえば、もっと貯金を増やしたいなら「きんとん」を、健康あっての夢実現なので、健康は外せないと思うなら「黒豆」を。奇数は縁起のいい数字とされますから、一品、三品、五品、七品、九品と奇数でそろえてみましょう。

年中行事を学ぶと身につく7つの力(効果)

わたしは人材教育家・マナー講師として、これまで約20年間で、3,000人以上の受講生にアドバイスしています。現在も「自分磨き&マナー」のスクールを開講し、社員研修や講演会を年100回ほど行っています。

そんなわたしが年中行事に深くかかわるようになったのは、仕事というよりも、個人的な興味があってのことです。年中行事のかざりつけを学ぶ勉強会に通ったり。着物や西陣織、老舗旅館や酒造など、多くの伝統文化の仕事人さんたちとご縁ができたり。さらに文様や歴史の文献などで勉強を重ねてきました。

そして、会席料理をいただきながらマナーを学ぶ講座で、その月ごとの年中行事に関することをほんの少しずつお話しするようになりました。すると皆さんが「もっと知りたい」「もっと教えてほしい」と目を輝かせながら聞いてくださったのです。

わたしの実家は、幼少期から毎月、年中行事をていねいに行っていたので、どこもそうかなと思っていました。でも、年中行事に関心のないご家庭も多いことを知りました。そこで平成30年から、マナーと同時に年中行事をじっくり学べる講座をはじめました。

そのクラスで、受講生の皆さんの毎月の成長ぶりを見、感想を聞き、そしてわたし自身の実感を通して、年中行事には次のような七つの力(効果)があると感じるようになりました。

1.笑顔が増える

年中行事では、一年を通して縁起かつぎが色々あります。思わずクスッと笑えるような語呂合わせも多く、昔の人の知恵や遊び心にふれるたび、心がポッと温かくなります。

たとえば日本の主食は、昔からお米です。その大切な収穫物に人が手をかけて、山型に結んだものが「おむすび」。昔から山は神格化されていて、山を御神体とする神社もあります。そんな山にあやかって、神さまとご縁を結ぶために、山型にしたといわれています。いつも食べているおむすびも縁起もの!思わず「へーっ」と笑顔になりませんか? また、年中行事を通して周りの人と会話をするチャンスも増え、新しい出会いもあり、そのたびに笑顔が増えていくのです。

2.感性が磨かれる

「年中行事を学ぶことによって、見える景色が変わってきた」「街の景色が輝いて見えるようになった」と受講生の皆さんはよくいいます。体を包む空気の微妙な変化や、道に咲く花、農作物の育つようす。

また鳥の姿や虫の音などに季節の移ろいを感じたり。縁起ものや和菓子など、年中行事にまつわる職人さんたちの手仕事のすばらしさに気づいたり。今まで見過ごしていた、さまざまな変化に目がとまり、ありふれた日常生活の中にある小さな幸せにも気づけるようになります。

3.センスが良くなる

年中行事のかざりつけのヒントを求めて雑誌のページをめくったり、街のディスプレイを観察するようになります。自分のかざりつけをネットにアップして人に見てもらい、褒められたりするうちに、みるみるセンスが磨かれます。贈りものや手土産にもセンスの良さが光るようになります。

※実際に担当編集者が井垣先生に贈った手土産はこちら↓

4.行動力が高まる

今まで行かなかった和菓子店、伝統工芸品店、神社やお寺などへ足を運んだり。お祭りや盆踊り、地域のイベントに参加したり。年中行事を知ることで、「実際に見てみたい」「体験したい」という好奇心がわき、行動力が高まります。

5.自分のことが好きになる

年中行事のかざりつけをしたり、行事にあわせて和菓子を選んだり、四季の移ろいを感じられる自分がステキに思えるようになります。自己満足ですが、自分に満足できるのは幸せなこと。自分が幸せになれば、その幸せは人にもお福分けされ、周りの人も幸せになれるのです。

6.感謝する心が芽ばえる

生まれた土地への感謝、家族やご先祖さまへの感謝、食べ物への感謝……。大昔から脈々と命をつないでくれたご先祖さまたちと、自分とのつながりを感じられるようになります。自分がいかに恵まれているかに気づき、感謝できるようになってきます。

7.運がよくなる

年中行事は毎月、悪い気を祓い、幸せになるために、色々な行動をします。ご先祖さまが常に守ってくれていることを感じられるようになり、不安な気持ちが消え、幸せがあふれ出て、笑顔が増えます。その結果、運がよくなってくるのです。

さて、ここまでお話してきた年中行事の七つの力(効果)は、実際に自分で行動してみないと感じられないもの。この本を読んで「いいな」「やってみよう」と思ったら、まずは一つでいいから、行動してみてくださいね。年中行事は、ありふれた毎日の生活がキラキラ輝き出す、不思議な力があるから。

(本記事は弊社刊『♯年中行事はじめました』〈井垣利英・著〉から一部抜粋・編集したものです。)

井垣利英(いがき・としえ)

株式会社シェリロゼ代表取締役、人材教育家、メンタルトレーナー、マナー講師。名古屋生まれ。中央大学法学部卒業。 女性が多く働く全国の企業で、社員研修、講演会を年間100本以上行う。化粧品、ジュエリー、エステティック、介護、幼児教育などに携わる女性のやる気とマナーを向上させ、売上アップにつなげる日本で唯一の専門家。活動は15年以上に及び、これまで、3000人以上の自社スクール受講生の人生を好転させた。テレビ出演、新聞、雑誌の取材は200件以上。『仕事の神様が“ひいき”したくなる人の法則』(致知出版社)、13万部を突破した『しぐさのマナーとコツ』(学研)など著書多数。