2020年10月15日

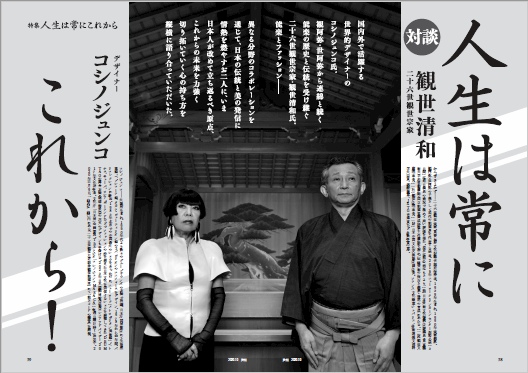

国内外で活躍する世界的デザイナーのコシノジュンコさん。観阿弥・世阿弥から連綿と続く能楽の歴史と伝統を受け継ぐ二十六世観世宗家・観世清和さん。能楽とファッション――異なる分野のコラボレーションを通じて、日本文化の素晴らしさの発信に情熱を注ぐお二人に、能楽の魅力、先代の教え、伝統を引き継ぐ大切さ……様々なテーマで語り合っていただきました。

最期の言葉は「さようなら」

〈コシノ〉

きょうはせっかくの機会ですから、御家元がこれまでどのようにお能の道を歩んでこられたのかも教えていただけますか。

〈観世〉

私は観阿弥・世阿弥から続く非常に特殊な環境の家に生まれたわけですが、「将来、観世宗家を継ぐんだよ」と、父から言われたことはただの一度もございませんでした。ですから、ごく自然体でお能の世界に入っていきました。

驚かれるかもしれませんが、祖父が早世したこともあり、父は八歳で家元を継いでいるのです。

〈コシノ〉

え、8歳で家元を?

〈観世〉

そうです。若い頃の父は私立の学校に通いつつ、家元をやっていました。その時に中学の担任の先生が、「あなたは、家元と学生の二足の草鞋で生きてゆかなくてはいけない」「若くして人に教える立場になるのだから」と、父を内弟子のような形でご自宅に住まわせてくださったそうです。

担任の先生と一緒に学校に通い、夕方に帰宅すると、今度は先生のお風呂やおさんどん(台所仕事)の支度をし、家元としての稽古にも取り組む。そのような生活を二年くらい続けていました。晩年の父は「あれが俺の人生の宝物だった」とよく申しておりました。

〈コシノ〉

でも、担任の先生はお能関係の方ではないのでしょう?

〈観世〉

ええ、お能の方ではありません。父が言うには、「周りは能楽師ばかりで外の世界の人間はいないから、住み込みでうちに来なさい」ということだったようです。

〈コシノ〉

外の世界を知りなさいと。とても素晴らしい先生ですね。

〈観世〉

父が晩年よくその話をしていましたので、私も「能楽界以外の恩師を大切にしろ。能楽界以外の友だちをたくさんつくれ」と、いま大学生の息子の三郎太にいつも申しております(笑)。

〈コシノ〉

お父様の稽古は厳しかったですか。

〈観世〉

怒鳴るといったことはありませんでしたが、いつ終わるのかなと思うほど細かい、丁寧な稽古でした。とにかくできるまでやり続けるのです。世阿弥も「稽古は強かれ、情識はなかれ」と言っておりますが、能の稽古は情け無用、常に己に厳しく、できるまでやり続ける。それが私共の日常です。

ですから、欧米のいわゆるレッスンとは違います。一時間ピアノを弾いたら「ハイ、今日はここで終わりです」とはならない。

〈コシノ〉

お能の稽古は、欧米のレッスンとは全く違うんですね。

〈観世〉

その父も1990年、私が31歳の時に満60歳で急逝しました。8月26日の暑い夏の日でした。福岡での公演後、「おまえは東京に帰れ。俺は体調がよくないから一泊する」と父が言うので、福岡空港で別れました。

その時、父があおぎ扇子を後ろ手に「じゃあ、さようなら」と私に言ったのです。そしてタクシーでホテルへ向かい、ベッドに横になって鼾を2回掻いたと思ったら、そのまま亡くなってしまったと。

〈コシノ〉

最期の言葉が「さようなら」。普段は、そういうことはおっしゃらない方だったのですか。

〈観世〉

全く言わない人でした。それだけに最後が「さようなら」というのは、なんとなく……。

〈コシノ〉

忘れられない。

〈観世〉

忘れられないのです。

本当の教えの継承とは

〈コシノ〉

いまも大事にされている先代の教えや言葉はありますか。

〈観世〉

具体的にこれという訳ではないのですが、例えばいま、「そこは謡の張りが足りない」「芯がぶれている」「身動ぎ一つするな」「扇子だけ上げるんだよ」と、自分でも「この言葉はどこかで聞いたことあるな」と思いつつ、息子の稽古をしているのです。

それである時、先代に会ったこともないはずの息子が「お父さん、いまの言葉は、お祖父さんが言っていたのじゃない?」って言うのです。

〈コシノ〉

自然に分かっちゃう。

〈観世〉

ええ、自分でも気づかないうちに、父が乗り移っているということがあるのです。

〈コシノ〉

でも、それが本当の教えの伝達なんだと思います。説明しなくても、感じるものがある。

〈観世〉

先ほど能面のお話が出ましたが、観世宗家に代々伝わる能面の裏には、当然、観阿弥、世阿弥の汗染みもついているわけです。能装束も足利義政拝領の装束が伝わっていますが、能装束は洗濯できず陰干しするだけですので、それを着た先人たちの汗もそのまま残っている。

〈コシノ〉

中途半端な姿勢ではとても扱えない。それがまた生きた教えになっているわけですよね。

〈観世〉

そうなのです。それがそのままお守りにもなる。ですから私共の世界では、能面や能装束には魂が宿っていて、その上を絶対跨いではいけないといわれています。

〈コシノ〉

そうした先人の教えは、いまの若い人たちにもしっかり伝えていかないといけませんね。

〈観世〉

何でもないことかもしれませんが、「畳の縁は踏んではいけない」といったこともそうです。そうしたことの積み重ねが教えとなり、伝統になってゆくのです。

〈コシノ〉

私も幼い頃、姉と遊んでいる時、家にあった反物をぽんと跨いでしまったんです。そうしたら、祖父に竹の物差しで足をバシッと叩かれて「何してるんや!」と怒られた。「三つ子の魂百まで」ではないですが、やっぱり、そのことは絶対に忘れないですね。

(本記事は月刊『致知』2020年10月号 特集「人生は常にこれから」の対談記事から一部抜粋・編集したものです。致知電子版〈アーカイブ〉で全文をお読みいただけます)

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

二十六世観世宗家。重要無形文化財総合認定保持者。1959年生まれ。1990年宗家継承。観阿弥・世阿弥の子孫として現代の能楽界を代表する演者。2016年ニューヨーク・リンカーンセンター招聘公演(5日間)は連日満員の盛況で極めて高い評価を得た。現在は能公演はもとより、(独)日本芸術文化振興会評議員・東京藝術大学非常勤講師・国立能楽堂養成研修主任講師を務め、伝統芸術の保存と継承・後進の育成にあたる。(一財)観世文庫理事長、(一社)観世会理事長、(一財)日本中国文化交流協会副会長。フランス文化勲章シュバリエ、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章、JXTG音楽賞など多数受賞(章)。

◇コシノジュンコ

大阪府生まれ。1960年代より数々のグループサウンズの衣装で活躍。日本万国博覧会にて生活産業館、ペプシコーラ館、タカラ・ビューティリオン館の3パビリオンのユニフォームをデザイン。1978年から22年間、パリコレクションに参加。1985年北京での中国最大のショウをきっかけに、ニューヨーク(メトロポリタン美術館)、ベトナム、キューバ、ロシア、ポーランドなどでファッションの枠を超えた日本文化を発信するショウを開催してきた。DRUM TAOの舞台衣装・琉球海炎祭の花火のデザインも手掛ける。2025年日本国際博覧会協会シニアアドバイザー。2017年文化功労者。文化庁 「日本博」企画委員。TBSラジオ「コシノジュンコMASACA」(毎週日曜17時〜)放送中。2020年11月9日、「GINZA SIX」内にある「二十五世観世左近記念観世能楽堂」にて「能とモードの饗宴」を開催。