2025年01月24日

「私は22歳まで日本人でした。日本のよさは日本人以上によく知っている」――台湾元総統・李登輝さんが本誌『致知』のインタビューに対して語られた言葉です。

「私は22歳まで日本人でした。日本のよさは日本人以上によく知っている」――台湾元総統・李登輝さんが本誌『致知』のインタビューに対して語られた言葉です。

日清戦争を経て日本に割譲された台湾は、先の大戦が終結するまでの約50年間、日本の統治下にありました。その最中に生まれた李登輝さんは台北市長などを歴任後、1988年に台湾総統となり、様々な反発を受けながらも国の民主化に尽力されました。2020年7月30日に97歳で世を去った「民主化の父」が、生涯を懸けて訴え続けたものは何だったのか。生前、本誌の取材に2度応じてくださった際の中から、思いを馳せます。

日本の「骨抜き計画」が進んでいる

――日本のリーダー待望論は久しく叫ばれていることです。

〈李〉

それに関して、日本は震災よりももっと前から大きな問題にぶつかっていると感じています。小説家の宮本 輝さんは、それを司馬遼太郎賞受賞の挨拶の時にこうおっしゃっていました。

宮本さんは昭和22年の生まれ、中学生の頃に高度経済成長期を迎え、家にテレビが入り、好んでアメリカのホームドラマや西部劇を見ていたそうです。それを見て、お父さんが「おまえは日本人骨抜き計画というものを知っているか」と聞く。当然何のことか分からない。すると、「ファーブルの『昆虫記』を読んだことがあるか」と聞かれたといいます。

――日本の骨抜き計画とファーブルの『昆虫記』が関係ある?

〈李〉

私はこの取材のためにもう一度岩波文庫の『昆虫記』を読み直しましたよ。最終章に「キャベツの青虫」という項があるんです。モンシロチョウの青虫はキャベツが大好きでキャベツ畑にたくさんいるのですが、その青虫にも天敵がいる。ミクロガステルという、直径3ミリメートルくらいの翅(はね)のある虫です。

ファーブルが青虫の腹の中を調べると、ミクロガステルの子虫が蠢(うごめ)いていた。体内に寄生した子虫たちは青虫を殺さない程度に体液を吸って少しずつ成長していく。そして、いよいよ青虫が蛹(さなぎ)になる段階になって、その体をぶち破って外に出てくるのです。

ファーブルはこの虫たちがどうやって青虫の体内に入ったかを調べます。最初は虫が卵をキャベツに産みつけ、それを青虫が食べたのかと考えた。しかし、どんなに観察してもミクロガステルはキャベツに卵を産まない。そして、ある日驚くような光景を目にしました。

モンシロチョウが産んだ卵の薄膜の中に、ミクロガステルが自分の胚子を産みつけている。要するに卵の段階から既に入り込んでいたのです。ファーブルは「蝶の子孫を絶やすためのなんという恐ろしい活動力だ!」と驚き、「生の学理的な強奪」と書いています。

――日本人も青虫と同じように知らぬ間に骨抜きにされてきたと。

〈李〉

そうです。そして宮本輝さんは、日本精神というものを『坂の上の雲』のバルチック艦隊の撃破に結び付けているんですね。

東郷平八郎を司令官とする日本艦隊がバルチック艦隊を見つけた時、日本軍は何をしたか。トップから水兵、炊事係まで一斉に船内の徹底的な掃除と消毒をした。次は風呂に入り、消毒してあった服に着替える。続いて隅々まで砂を撒いたのですが、その砂までも消毒していた。鉄砲に当たって怪我をした時、ばい菌が入ることを防ぎ、血糊(ちのり)で滑って転ぶ危険性を防止するためです。

「船も下着もすべて消毒して、甲板にまで砂を撒(ま)いて滑り止めまでして、さらにその砂まで消毒してあったという精神性を我々は失っていないか」と宮本さんはおっしゃっているけれども、そのくらい細かいところまで徹底的に精神が入っていたのが日本だったんですよ。そういう武士道や大和魂といった日本の精神が戦後の骨抜き計画で失われてしまったんです。

私は『武士道解題』という本を出していて、文庫本になった時、日本の有名な評論家がこういうコメントを寄せています。

「私のような戦後民主主義という論理にあわない事柄を排することで育った人間は、“武士道”には、率直にいって少なからぬ抵抗感もあるが、だからこそ、いま“武士道”がブームを迎えているのであろう」

彼もまた戦後、日本人としてのあるべき姿を失った一人でしょう。日本の言論界、教育界、官僚がこういう考えの人たちに支配されている。それが日本の現状なんです。

台湾人として生まれた悲哀を胸に

――いまのご指摘を踏まえ、総統時代に台湾の民主化を推進してこられたご経験から、これからの日本に対する提言はございますか。

〈李〉

台湾400年の歴史の中で、オランダ、鄭成功、清国、50年に及ぶ日本統治、そして大陸から来た国民党による統治と、この間、私たちは自分たちの政府もなければ、自分の国というものもなく、国のために力を尽くすことさえできない悲哀を味わってきました。

戦後、日本から蒋介石政権に代わり、台湾における白色テロ(大陸人による台湾人の弾圧)が繰り広げられ、我慢の限界に達して、ほとんどの台湾人は立ち上がりました。それをまとめていく立場が必要だったんです。

もともと私は農業経済学者でしたが、1971年にその専門家として当時総統だった蒋経国(蒋介石の息子)に招かれ、国民党に入党し、84年に副総統に指名されました。任期中に蒋経国が亡くなったため、代行として総統に就任。96年に台湾史上初めて民主的な選挙を実施し、台湾人として初めて総統に選ばれたわけですが、時代がそういうことを求めていたんです。我々はこの国の主人となって、自分たちの政府をつくるべきだと。

ある意味で、日本も自分たちで自分たちの国をつくるのだと立ち上がるべき時期ではないかと思います。

人生はとにかく実践躬行あるのみ

――卓越したリーダーシップを発揮して台湾の民主化を進めてこられましたが、ご自身の人格形成の原点を教えてください。

〈李〉

私の場合、「公義の精神」、ソーシャルジャスティスというものを子供の頃から持っていたように思います。(略)人生で一番影響を受けたものを挙げろといわれたら、倉田百三の『出家とその弟子』、ゲーテの『ファウスト』、カーライルの『衣装哲学』、そしてその3冊を止揚したところに新渡戸稲造の『武士道』があります。

子供の頃から「私とは誰か」「死とは何か」「生きるとはどういうことか」と考え続けてきたのですが、高校1年生の時に祖母が亡くなったり、既に戦争の暗雲が垂れ込めていたりして、まさにいつ死ぬかわからない時代でした。そういう中で、かねてからの私の魂の問いに一つの答えを与えてくれたのが『武士道』だったんですね。

――どういう手応えを得ましたか。

〈李〉

人生はまず自分の手近にある義務を果たすことです。そうすれば自ずから先が見えてくる。人間や人生の意義は、何よりもやってみること、実践躬行するところにある。そして人間、死んだ気になってやり通せば、どんなことでも成し遂げられないことはない、ということです。

〔中略〕

あの頃、本当に死というものを度外視して生きていました。だから私はいまも死を怖れていません。大地震が来ても、何があっても自分の命は惜しくない。そういう境地で生きています。

「日本精神」を失うな

〈李〉

心の面に関しては、日本は大丈夫だと私は確信していますから。台湾人は

「日本精神(リップンチェンシン)」

という言葉を好んで用います。これは日本統治時代に台湾人が学んだ、勇気、誠実、勤勉、奉公、自己犠牲、責任感、清潔といった諸々の美点を指す言葉です。日本人がこの「日本精神」を失わない限り、日本は世界のリーダーとして発展していくことが可能だと、私は信じています。

日本は敗戦の結果、何よりも経済繁栄を優先せざるを得ませんでしたが、敗戦による苦難を耐え忍びながらも、日本の伝統や文化を失いませんでした。

「いまの日本の若者はダメだ」という声も聞かれますが、私は決してそうは思いません。日本人には戦前と同様の美徳がまだまだ残っています。

確かに表面的には緩んだ部分もあるでしょう。けれどもそれは、かつてあった社会的な束縛から解放されただけで、ほとんどの日本人はいまも社会の規則を遵守し、モラルに従って行動しています。日本人の知恵やモラル、そして技術など、これほど素晴らしい国はありません。台湾も、その他の国々も、もっと日本を見習うべきでしょう。

〔中略〕

ただ、いまの日本の若い人たちが可哀想なのは、「昔の日本は悪いことをした。アジアを侵略した悪い国だった」と一方的な教育を受けていることです。

日本は世界各国から批判されてしかるべきだと思い込み、自信を失っていますが、そんなバカなことはない。昔は昔、いまはいま。どちらも大切です。昔がなければ現在もない。そういうところから教育を始めていかなければなりません。日本を批判しているのは中国と韓国だけで、それも全く身勝手な、自分たちの都合によるものです。

今日の日本人は一刻も早く戦後の自虐的価値観から解放されなければなりません。

そのために日本人はもっと自信を持ち、かつて武士道という不文律を築き上げてきた民族の血を引いていることを誇るべきです。

そうして日本人としてのアイデンティティーをしっかり持つことで、初めて日本は国際社会における役割を担うことができると思います。

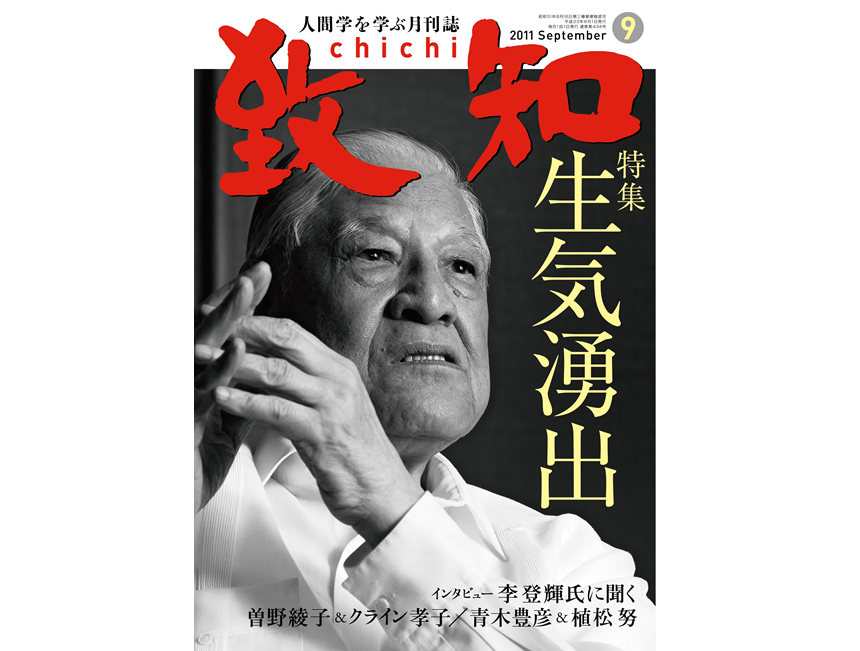

(本記事は月刊『致知』2011年9月号 特集「生気湧出」および2015年11月号 特集「遠慮――遠きを慮る」より一部を抜粋・再編集したものです)

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇李 登輝(り・とうき)

1923年台湾生まれ。台北高校卒業。京都帝国大学へ進学するも、敗戦により学業半ばで台湾へ戻り、台湾大学に編入・卒業。米アイオワ州立大学、米コーネル大学留学、農業経済学博士。台北市長などを歴任した後、蒋経国総統(当時)から84年副総統に指名される。88年蒋経国死去に伴い、総統に昇格。96年総統直接選挙を実現。2000年任期満了により退任。著書に『武士道解題』(小学館)『台湾の主張』『最高指導者の条件』(ともにPHP)『李登輝より日本へ贈る言葉』(ウエッジ)他多数。