2020年07月04日

鈴木大拙師生誕150周年を迎える本年。『致知』最新号特集「鈴木大拙に学ぶ人間学」(2020年8月号)の発行に伴い、WEBchichi上でも禅の学びに触れられる記事を4日間連続で配信いたします。第1弾では、最新号にもご登場の花園学園元学長・西村惠信氏に、「人間中心」「自己中心」主義の蔓延る現代にこそ学ぶべき禅の本質を説いていただきました。

鈴木大拙師生誕150周年を迎える本年。『致知』最新号特集「鈴木大拙に学ぶ人間学」(2020年8月号)の発行に伴い、WEBchichi上でも禅の学びに触れられる記事を4日間連続で配信いたします。第1弾では、最新号にもご登場の花園学園元学長・西村惠信氏に、「人間中心」「自己中心」主義の蔓延る現代にこそ学ぶべき禅の本質を説いていただきました。

禅の本質は己事究明にある

〈西村〉

少し理窟っぽいお話をさせていただきたいのですが、私は若い頃、正岡子規の『病牀六尺』にある「余は今まで禅宗のいわゆる悟りという事を誤解していた。悟りという事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きている事であった」という一文を読んで、大変衝撃を受けました。

私はそれまで坐禅したまま、あるいは立ったまま平然と死ぬ「坐脱立亡」こそが禅僧の理想かと思っていたのですが、この子規の言葉を読んで「いかに生きるのかこそが立派な死に繋がるんだ」ということに眼が開けました。

そのことを踏まえて申し上げると、道元にせよ白隠にせよ、禅の祖師たちは皆、余計なことを考えたり行ったりする人生の生き方を捨て、自分というものをどこまでも探究していく、いわゆる己事究明の道を貫かれたんです。

(――己事究明。)

〈西村〉

ところが、自分を究明しようというと、ともすれば自己中心的な見方に陥ってしまう。しかし、その手前味噌な自分こそを粉砕して本当の自分を見つけるということこそが禅の修行なんですね。

あの道元さんは中国に渡って禅を学んで帰国した時、「何を学びましたか」という質問に、「眼横鼻直なることを認得した」と答えています。中国に渡ってまで苦労して修行した結果、自分の眼は横に、鼻は縦についているという、そんな当たり前のことが分かった、と言うのです。それまで当たり前と思っていた常識や概念を粉砕した上で、もう一度、同じ現実を見直すことで、真実の世界を手にしたわけです。

西洋哲学では、デカルトに始まる近代的自我ということをよく言いますが、これは人間中心的な考えで、自分と自然を切り離す考え方は、今日、環境破壊すらも顧みないとんでもない科学的世界を生み出してしまった。そんな人間中心主義を粉砕するのが東洋の禅です。自他を分けることなく世界と一つの自分に目覚める時、自分という存在は宇宙いっぱいに広がっていくんです。

(――修行を続けないと分からない世界ですね。)

〈西村〉

放浪の俳人といわれる種田山頭火にこんな句があります。

雨だれの音も年とった

雨の日は托鉢に行けないでしょう。だから山頭火は縁側に坐ってジョボジョボという雨だれの音を聞いている。年老いた自分と雨だれの音が一つになった無我の世界が、そこには表現されています。禅の世界というものは、ことごとくそういうものですよ。

師匠の後ろ姿に教えられたこと

(――私たち現代人は禅の教えに何を学んだらよいのでしょうか。)

〈西村〉

それは、やはり己事究明。本当の自分を追究することです。特に坐禅をしなくても、自分がどう生きて、どう死んでいくか。この課題こそ、人間にとってとても大切なことです。生き方を探究するといっても、それは自我を拡大させることではない。むしろ反対に人間存在の弱さ、悲しさを知る。そこに真の意味での慈悲の心が生まれてくるのでしょう。

世間では、悟った人が偉く見え、自分もそれを真似るのが禅の修行であると思っている人がいますが、自分が悟ったことを誇るのではなく、どんな地獄の底にまでも堕ちて、苦しみを共にするのが禅の道だと教えられています。

(――終生、草引きに徹せられた西村先生のお父様の生き方が思い起こされます。)

〈西村〉

師匠も悲しい人で、小学3年生の時、何も分からないまま、愛知県の親元を離れて禅寺の小僧になったのです。温泉旅行に行ったのは、77年の人生で私が切符をプレゼントした一回だけ。あとはひたすら草引き三昧です。

いまになって、師匠の本当の素晴らしさの分からなかった私がとても恥ずかしい。師匠は人に説教をするとか、坐禅会を開いて坐禅させるようなことは決してされない人でした。誰も見ていないところ、誰も気づかないところで、黙々と己事究明の生き方を続けておられたのです。年中手を傷だらけにしながら、よく申しておりました。「わしは、こんなこと(草引き)しかできん」と。だけど私は何も言わない師匠から、大変なことを教えてもらっていたわけです。

(――そういう先代の後ろ姿に大きな影響を受けられたわけですね。)

〈西村〉

その通りです。小僧の時、阿呆の一つ覚えみたいに、師匠が言っていた言葉があります。夕方、師匠は子供の私をおんぶして鐘楼に上り晩鐘を撞くのですが、まだ小学校に入る前くらいの私に、「鐘が鳴るかや、撞木(鐘を撞く棒)が鳴るかや、鐘と撞木の間が鳴る。おい、綱を引っ張れ」と、いつもそう教えてくれていました。

(――どのような意味ですか。)

〈西村〉

ゴーンという音は鐘が鳴っているのか、撞木が鳴っているのか。いや、鐘と撞木の間が鳴っているのだ、という意味ですね。その意味を子供の私に教えてくれることはなかったし、私から尋ねることもありませんでしたが、大学院で西田哲学の「絶対矛盾的自己同一」という言葉を知った時、師匠が教えてくれていたのはこれだったのだ、と初めて分かりました。

絶対矛盾するものが実は一つであるということなのですが、鐘と撞木という別々のものが一つにならないと音はしない。それを一つにするハタラキが「間」なのだと、私は分かったのです。二にして一、一にして二の世界。それを可能にするのはハタラキです。難解な西田哲学も、もとはそんなハタラキの事実を説いているんですね。

(本記事は『致知』2020年5月号 特集「先達に学ぶ」より一部を抜粋・編集したものです。)

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

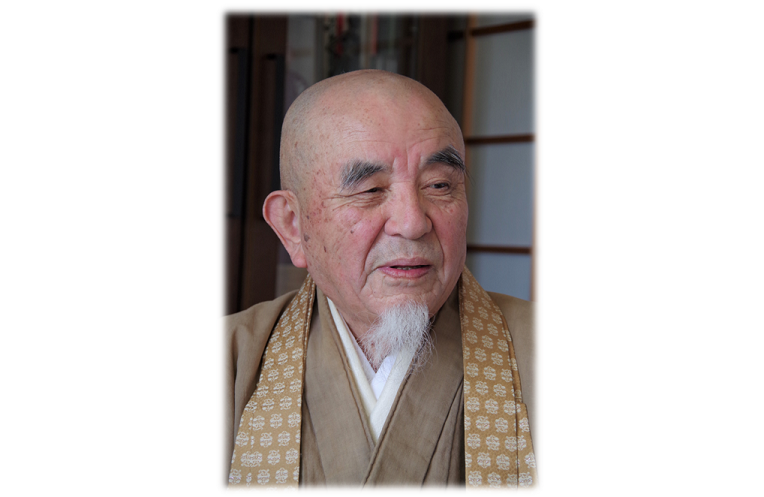

◇西村惠信(にしむら・えしん)

昭和8年滋賀県生まれ。花園大学仏教学部卒業後、南禅寺僧堂柴山全慶老師に参禅。35年米国ペンデルヒル宗教研究所に留学し、キリスト教を研究。45年京都大学大学院博士課程修了。文学博士。花園大学教授・学長、禅文化研究所長などを歴任。平成30年仏教伝道文化賞受賞。『禅語に学ぶ生き方・死に方』(公財・禅文化研究所)『キリスト者と歩いた禅の道』(法蔵館)など著書多数。