2020年12月30日

年の暮れは家族とおいしい蕎麦を啜りたい――。日本人なら多くの方がこう思うでしょう。年越し蕎麦に限らず、日本には名店が多くあり、それぞれが蕎麦に対する深い思いを持っています。

年の暮れは家族とおいしい蕎麦を啜りたい――。日本人なら多くの方がこう思うでしょう。年越し蕎麦に限らず、日本には名店が多くあり、それぞれが蕎麦に対する深い思いを持っています。

今回ご紹介するのは、「蕎麦御三家」の1つに数えられる更科。その伝統を受け継ぐ「総本家更科堀井」9代目当主の堀井良教さんは、大学を卒業するまでは全くの門外漢であったといいます。一から歩きはじめた蕎麦づくりの世界で、苦しい時期をどう乗り切ってこられたのか。これまでの歩み、貫いてきた信念を語っていただきました。

※インタビューの内容は2017年当時のものです。

蕎麦づくりの世界への第一歩

〈更科〉

更科は、当店の祖・布屋太兵衛が寛政元(1789)年に「信州更科蕎麦処」を構えて製造を始めた蕎麦に端を発します。太兵衛はもともと信州の反物商でしたが、地元では蕎麦打ち上手としても知られ、領主の保科兵部少輔の勧めで蕎麦屋に転じ、保科家の江戸屋敷に近い麻布永坂町に店を構えました。

太兵衛の打つ更科蕎麦は、蕎麦の実の芯の部分だけを用いるため、麺の色が白く、上品な風味が特徴で、将軍家や大名屋敷で評判となり、広く親しまれるようになりました。

7代目の祖父の時代には廃業の憂き目に遭うものの、地元の方々のご支援をいただき営業を再開。支店も増えて業績も盛り返しますが、8代目の父は堀井家の業として、お店を絞り込み、よりきめ細かな運営を志し、私が大学を出た昭和59年に独立して現在の「総本家更科堀井」を立ち上げました。

私はそれまで蕎麦づくりに携わったことは全くありませんでしたが、父から事前に「おまえがその気なら、新しい店を始める」と意思を問われ、父とともに新しい一歩を踏み出す決意をしたのでした。

昔ながらの蕎麦づくりへ

当初から現場はほとんど私に一任されていましたが、開店が大学を出た年の暮れであったため、事前に蕎麦打ち修業を積む余裕はほとんどありませんでした。

幸い、戦前に暖簾分けしたお店や、他の老舗から多大なご支援をいただき、一流の技術を修得していく機会には恵まれたものの、実績のある他の繁盛店にはどうしても及びません。

どうしたらもっとお客様に足を運んでいただけるか。私には、ひたすら蕎麦の品質を磨き上げることしか手立てが浮かびませんでした。そこで、機械打ちが一般的になっていた蕎麦打ちを手打ちに戻し、お汁も鰹本節を長時間煮詰め拵えたものを、湯煎をかけ休ませた後にお出しするなど、祖先がやっていた昔の本格的な蕎麦づくりに回帰して他店との差異化を図りました。

その傍らで、蕎麦好きの私は評判のよいお店を食べ歩き、よいと思ったことはどんどん取り入れていきました。日本一おいしい蕎麦を夢見て、自分のお店より美味しい蕎麦があるのは許せない、というくらいの気構えで若い情熱を燃やしていました。

そうした工夫努力を特段お客様にアピールしたわけではありませんが、翌年から不思議と売り上げが伸び始め、年商も数年で開店当初の倍になり、テレビや雑誌にもしばしば取り上げられる繁盛店になったのです。

昔の蕎麦づくりに回帰することは、時間も手間もかかる非効率なやり方にあえて踏み込んでいくことでもあります。1つ手間を掛ければ次の手間が生まれ、やればやるほど道は険しくなりますが、商品というのはそのようにして磨き上げていくものだと実感しています。

つくり手の商品に対する愛情の大きさを何で測るかといえば、どれだけの時間を費やしてつくったか、どれほどの手間暇をかけてつくったかだと私は考えます。その愛情は自ずとお客様にも伝わり、商品への評価となって表れるものだと思うのです。

赤字の危機を支えてくれたもの

もっとも、この考えが信念に高まるまでには失敗もありました。

一時期、大手企業の蕎麦屋の監修や、社業とは直接かかわりのない地域・業界の活動に忙殺され、現場から気持ちが離れていたことがありました。その間、本業の業績は徐々に下がっていたにもかかわらず、他からの収入もあったため危機感に乏しく、7年前に外の仕事が途絶えて赤字に陥り、初めて事態の深刻さを痛感させられたのです。

そんな私を支えてくれたのが社員たちでした。外の仕事にうつつを抜かしている間、心の離れていた彼らともう一度腹を割って話し合いを重ねる中で、彼らは現場の実情を踏まえた貴重な提案をしてくれ、「もう一度頑張りましょう」と決意を新たにしてくれたのです。

おかげさまで1年で業績は回復し、お店を再び成長の軌道に戻すことができました。私はコミュニケーションの大切さ、社員のありがたさを身に染みて実感しました。

5年前から新卒採用も始め、現在パートさん、アルバイトさんを含め、2店舗で100名を超えるスタッフが当店の看板を支えてくれています。会社は大きな鍋のようなもので、そこに様々な人が入って個性をぶつけ合い、いろんなものが生まれてくるところに面白さがあります。

私は経営者として、メニュー開発や新店の立ち上げ等々、様々な機会を社員に与え、彼らの個性を生かし、成長を促すことに腐心しています。

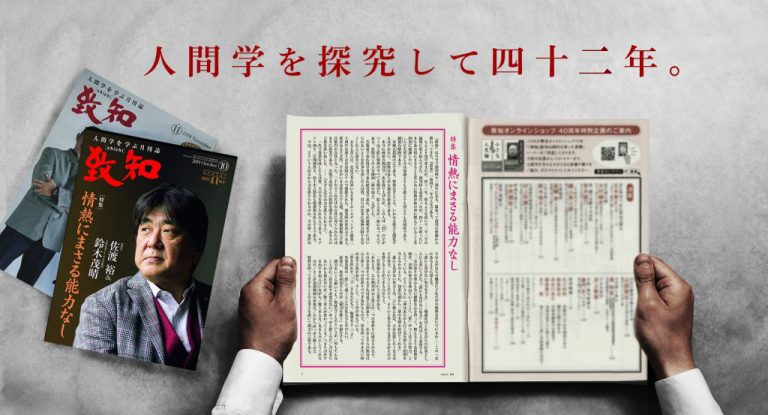

(本記事は『致知』』2017年7月号 連載「致知随想」より一部を抜粋・編集したものです。) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇堀井良教(ほりい・よしたか)

◇堀井良教(ほりい・よしたか)

昭和36年応義塾大学卒。23歳の時に寛政元年(1789年)に初代が店を開いた麻布の地に「更科堀井」をオープン。以来、総本家九代目当主として、「更科そば」の伝統を守りながら新しいものを取り入れた挑戦を続ける。令和元年5月、クリエイト・レストランツと共同でニューヨークに出店。