2020年05月19日

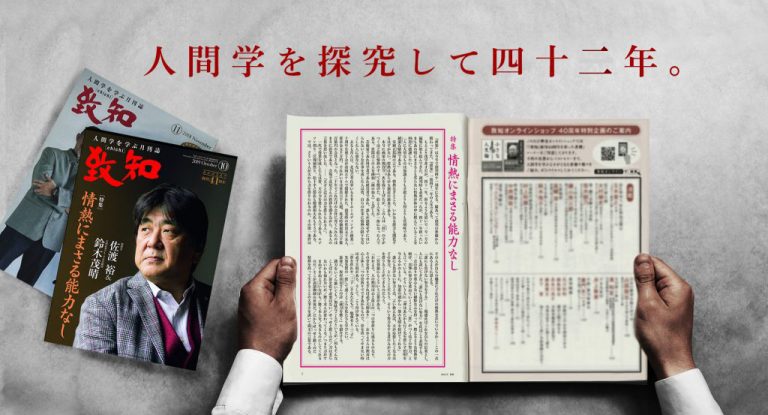

向かって左が浅見氏、右が木村氏

禅の文化を世界に伝えた仏教学者・鈴木大拙。世界にも広く知られる日本を代表する哲学者・西田幾多郎。二人は共に明治3年に現在の石川県に生まれ、生涯の親友としてお互いに支え合い、尊敬し合い、禅と哲学というそれぞれの立場から学び合うことで、世界的な人物へと成長を遂げました。二人の哲人の教えや共通点を、鈴木大拙館の木村宣彰館長と石川県西田幾多郎記念哲学館の浅見洋館長に語り合っていただきました。

哲学は深い人生の悲哀から始まる

(浅見)

これは、私が西田の言葉の中で一番大切にしているものでもあるのですが、西田は「哲学の動機は『驚き』ではなくして、深い人生の悲哀でなければならない」と言っています。「哲学は驚きから始まる」と言ったのは、古代ギリシアの哲学者・アリストテレスで、フランスの哲学者・デカルトは「懐疑から始まる」と言っていますね。ところが、西田は驚きでも懐疑でもなく、哲学は人生の悲哀、悲しみから始まるのだと。

(木村)

とても深い言葉ですね。

(浅見)

では人生の悲哀とは何かというと、西田は、それは「自己矛盾」だと語っています。つまり、人間は生きているのに死ぬ、あるいは幸せに生きたいのに様々な苦難に出合う。そういう自己矛盾が、人生とは何か、人間の生き死にとは何かといった哲学の動機になっていくのだと言うのです。そして西田は、それを単に頭の中だけの知的なものでなはなくて、実体験として語っていったのですね。

西田は、東京帝国大学の選科を修了した後、学習院や京都帝国大学の教授を務め、文化勲章を受章するなど、経歴を見ると哲学者として順調な歩みをしているように思われます。しかし、私生活に目を移せば、家族の相次ぐ死などまさに苦難と悲哀の連続でした。13歳の時に姉をチフスで失い、日露戦争では弟が戦死。さらに、西田は8人の子どものうち、5人を病気で失い、妻も1919年に脳溢血で倒れ、五年間寝たきりのまま49歳で亡くなっています。

(木村)

年譜を見ると、西田は自分の両親、兄妹、子どもなど10人以上を見送っている。これは大変なことです。西田はそうした大事な人たちの死と向き合いながら自らの哲学をつくっていったのですね。

(浅見)

ええ。西田の全集には追悼文、弔辞が十数本も入っています。それらの文章に接すると、西田がどれだけ人々との死というものに向き合い、人生の悲哀、自己矛盾を感じていたかが伝わってきます。そうした悲哀の実感が、主著であり、いまなお多くの人に影響を与えている『善の研究』に結実していったのだと思います。

先ほどの大拙と西田がなぜ惹かれ合ったかというテーマにも通じますが、大拙も6歳の時に父親を失うという悲哀を体験していますね。また、明治維新後、加賀藩の中産階級が没落していくという時代の中で、大拙も西田も貧乏生活を余儀なくされ、非常に苦労しています。

やはり、そうした人生の矛盾や悲哀を幼い頃に体験したことが、短い期間で互いに惹かれ合うようになった原点だと思いますし、それぞれが禅、哲学の探究に向かっていく一つの大きな動機になったのだと思うのです。

二人の哲人に共通するもの

(浅見)

それから二人に共通するのは、自分の生き方、課題や使命に対して、真正面から誠実に向き合い続けたということですね。大拙も、西田はどういう人間かといえばそれは「最も深い意味で誠実の人であった」と評しています。

例えば、西田はとても些細なことにも真剣に悩むのです。学生時代に教えを受けたケーベルという先生に「哲学者は煙草を飲むものだ」と言われ、西田は煙草を吸うようになります。ところが、五十歳を過ぎた頃、「煙草を吸うのは、自分が誠実に学問に向かい合っていくのを妨げているのではないか」と悩み始めるわけです。煙草を止めたくてもやめられない自分に向かって、日記に「don’ t smoke!!!」とビックリマークを3つもつけて書き記しています。

また、参禅に励んでいた頃には、「菓子を食べ過ぎた」「明日より断然菓子を禁ず」というような、些細なことに真剣に悩み苦しんでいる記述がたくさん出てきます。

だけど、それはある意味、西田が自分の人生・課題に対して、どれだけ誠実、真剣に向き合っていたかを表していると思うのです。そうした姿に接すると、西田というのは、非常に「人間らしい哲学者」であったという感じがします。

(木村)

大拙も、いまの人はとにかく手っ取り早く楽しみや快適さを得ようと、娯楽に耽ったり、博奕をしたり、薬に手を伸ばしたりしているが、それは好ましいことではない。自分は、「真面目に払うべき努力は、惜しげなく、ごまかしなく、どこまでも払うべきだけは払う」と言っています。そして「人間をして真に人間たらしめるところはここにあるのだ」と。これは特に、現代人が耳を傾けるべき言葉であると私は思います。

というのも、いまの社会では企業や組織で早く役立つようにと、とにかく知識を詰め込み、人を速効で教育しているように感じるからです。それでは替わりがいくらでもいる道具、材料のような「人材」はつくれても、大拙の説く確固たる信念と見識を備えた人物「真人」は育てられません。

(浅見)

本当にその通りで、特にデジタル化、人工知能がどんどん普及していくこれからの時代には、まさに大拙の説く「真人」こそ求められてくると思います。大拙の教えはデジタル化、人工知能の時代を人間はどう生きていくかという問いに対する、一つの答えを示していると言えますね。

(本記事は月刊『致知』2020年4月号 特集「命ある限り歩き続ける」から一部抜粋・編集したものです。

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇木村宣彰(きむら・せんしょう)

昭和18年富山県生まれ。41年に大谷大学文学部仏教学科卒業。同大学大学院文学研究科博士課程を満期退学。専門は仏教学(中国仏教)。図書館長、文学部長を経て、平成16年学長(22年まで)、25年より鈴木大拙館館長。

◇浅見 洋(あさみ・ひろし)

昭和26年石川県生まれ。金沢大学大学院文学研究科哲学専攻修了、博士(文学、筑波大学)。国立石川工業高等専門学校教授などを経て、現在、石川県立看護大学特任教授・名誉教授、西田幾多郎記念哲学館館長などを務める。