2025年02月14日

亡くなる直前まで制作意欲に燃え、107歳の長い生涯を貫いた木彫師・平櫛田中(ひらくし・でんちゅう)。その生涯と彫刻に懸ける情熱はどこから生まれていたのか――。40年に及ぶ歳月をともに過ごした田中翁の令孫・平櫛弘子さんの貴重な証言です。

亡くなる直前まで制作意欲に燃え、107歳の長い生涯を貫いた木彫師・平櫛田中(ひらくし・でんちゅう)。その生涯と彫刻に懸ける情熱はどこから生まれていたのか――。40年に及ぶ歳月をともに過ごした田中翁の令孫・平櫛弘子さんの貴重な証言です。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

七十、八十はなたれ小僧

祖父・平櫛田中が逝ったのは昭和54年、107歳のときでした。

あと30年は制作し続けても余りある材を残し、最期まで武原はんさんと横山大観先生の木彫だけは作っておかなくてはいかんといい続けて死んだ祖父にとっては、107歳まで生きたといっても、その死はさぞ心残りだったことでしょう。

事実、100歳を越えても祖父の制作に傾ける情熱は衰えませんでした。

98歳で小平市に家を新築したときも、アトリエがないのは寂しいといって、お花茶屋にアトリエがあるにもかかわらず、あとから家にアトリエを建て増したほどです。そしてこのアトリエで、『伊勢の赤福』など多くの作品を制作しました。

また、亡くなる直前の床の中でも、裏にある木の径を測ってきてくれ、などといったものです。きっと頭の中で次の制作の構想を練っていたのでしょう。

七十、八十はなたれ小僧、男の仕事は百から百から

といった”田中節”そのままに生きた祖父の情熱はどこから生まれたのでしょうか。40年にも及ぶ歳月を祖父とともに暮らした孫の私にも、これということはわかりませんが、祖父が情熱の火を燃やして生き続けてきた姿を、思い出話を交えて紹介していこうと思います。

死ぬまで衰えぬ意欲

祖父の晩年まで衰えなかった体力を支えたのはもちろん、死ぬまで燃え続けた情熱だったのでしょう。祖父は『田中節』といわれる様々な言葉を残しています。

「桃栗三年 柿は八年

梅はすいすいで 十三年

わしは九十九年 枯木の枝に

花はちらほら まだ実は見えぬ

あらし ふくなよ二十年 さきに

きっと実が成る この眼で見たい

きっと実が成る この眼で見たい

――100歳では不足です。(中略)現在伊勢の赤福のお婆さんをつくっています。次に浅草の観音さんの竜神さん、次に鶴匠、能を舞う老女、それがかたづいたら京の舞妓をはじめべっぴんさんばかりをこさえます―九十九翁平櫛倬太郎」

こういった言葉を、100歳の老人とは思えないような力強い字で書くのです。祖父の書がようやく枯れてきたなと思ったのは104、5歳になってからのことでした。

また祖父は死ぬ直前まで、朝晩、自分の作った小さな仏さまに参っていましたが、私があるとき「何をお願いしたんですか」と尋ねたことがあります。すると祖父は

「いつもお願いすることは同じだ。まだ作っていない作品が12位(くらい)あるから、それができますようにとお願いしていたんだ」

と答えたものです。

その12の作っていない作品には、冒頭で述べたおはんさんや横山先生の彫刻も入っていました。そうした作品を120歳までも生きて作ろうと思っていたのでしょう。

しかし、それもかなわず、107歳で人生の幕を閉じたのですが、祖父はその107年間の長い人生を、それでもまだ不足とばかりに最期まで燃え続けて生きた人でした。

「いまやらねばいつできる。わしがやらねばだれがやる」

この言葉を祖父は晩年、100歳になっても好んで書いていましたが、この言葉こそ、祖父の生き様を象徴したものだったのだと思います。

(本記事は月刊『致知』1986年7月号 特集「なぜ燃え続けるのか」から一部抜粋・編集したものです)

◇平櫛弘子(ひらぐし・ひろこ)

平櫛田中の孫。田中の代表作を含む彫刻作品40点などを展示した小平市平櫛田中彫刻美術館で館長を務める。

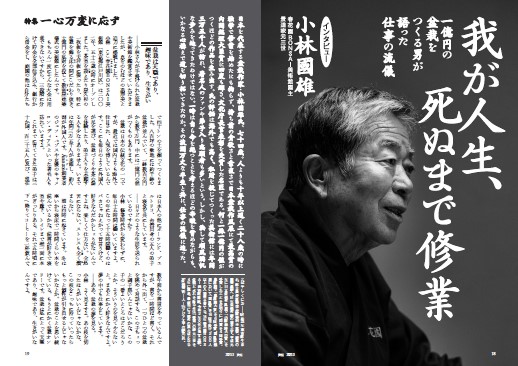

我が人生、死ぬまで修業~1億円の盆栽をつくる男が語った仕事の流儀~

◉「盆栽」とだけ書くと、何か遠い世界の話だと思われるかもしれません。しかし、盆栽作家・小林國雄さんが私財10億円を投じて開いた「春花園BONSAI美術館」(東京都江戸川区)には、女優キャメロン・ディアスやAmazon.com創設者のジェフ・ベゾスなど海外の著名人を含め、年間3万5千人が訪れるそうです。

とはいえ、決して順風満帆な歩みを辿ってきたわけではありません。一時は自ら命を絶つことを考えるほどの辛酸を嘗めることもあったとか……小林さんは、いかなる心構えで道を切り拓いてきたのか。その波瀾万丈な半生と共に、仕事の流儀に迫りました。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。