2025年02月28日

昭和歴代首相の指南役と言われ、多くの人々にいまなお進むべき道を示し続けている東洋思想家・安岡正篤師。安岡師は「人物」をどう見極め、評価していたのか。具体的かつ実践的な人物観察の要諦を、ご子息の安岡正泰(故人)さんと安岡教学の継承に尽力する荒井桂さんに語り合っていただきました。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

「八観六験」の教え

〈荒井〉

いま2つの大著について説明申し上げましたが、一転して『青年の大成』『経世の書「呂氏春秋」を読む』は割合に薄くて、安岡正篤先生の著作の中では比較的手に取りやすい小品と言えると思います。

正泰先生はご自身の勉強会を大成会と名づけられていますが、それはこの『青年の大成』に由来するそうですね。

〈安岡〉

はい。平成12年のことですが、若い人たちから東洋人間学をぜひ勉強したいという希望が寄せられ、有志による勉強会を始めました。

最初にテキストとして取り上げたのが、この『青年の大成』でした。会員は当時中学生から成人までの20名ほどでしたが、勉強会を通して私は、この本は若い人たちだけでなく中高年も大いに学ぶべき点が多いことを実感したんです。

〈荒井〉

私も今回改めて読み返してみたのですが、これは昭和38年、安岡正篤先生が愛好された日光の田母沢会館で開催された全国青年研修大会で4日間にわたって講義された内容を収録したもので、それだけに安岡教学の基礎、基本が実に丁寧に纏められているんですね。

先生が当時、青年に対してどれだけ大きな期待感を抱いていらっしゃったか、そのこともよく伝わってまいります。その中でも特に「人間の本質と属性」について書かれたくだりは、まさに安岡教学の神髄ともいえる部分ですね。

「人間たることにおいて、何が最も大切であるか。これを無くしたら人間ではなくなる、というものは何か。これはやっぱり徳だ、徳性だ。徳性さえあれば、才智・芸能はいらない。否、いらないのじゃない。徳性があれば、それらしき才智・芸能は必ず出来る」

要は人間の本質は徳性、徳望であり、才能や技能というのはあくまでも付属的なもの、属性であるとおっしゃっているわけです。

〈安岡〉

この本の後段には父が卒業した大阪の孔舎衙小学校での講演記録も収録されていますが、その中で父は、母校の記念碑に揮毫した「心明く、望清く」という言葉に込めた思いを述べています。

これを読むと、人間の本質的要素である徳性がどういうものなのか、またそれを幼い頃に身につけさせることが将来の人間形成にいかに重要なのかがよく分かると思います。

〈荒井〉

もう一冊の『経世の書「呂氏春秋(りょししゅんじゅう)」を読む』についてお話しいたしますと、『呂氏春秋』(『呂覧』)は東洋思想の源流ともいえる秦以前、春秋戦国時代の思想を集大成した書物で、安岡先生はこの中から現代の私たちに必要な言葉を選び、分かりやすく解説されています。

特に重要なのが、先生がいろいろな著書で述べられている「八観六験」でしょう。

〈安岡〉

私もそう思います。これは人物を観るという場合、とても重要な教えですね。

八観

「通ずれば其の礼する所を観る」 (順調に物事が進んでいる時、何を礼するかを観察する)

「貴ければ其の進むる所を観る」(出世して、どういう人間を尊ぶかを観察する)

「富めば其の養ふ所を観る」(金ができ、何を養うかを観察する)

「聴けば其の行ふ所を観る」(よいことを聞いて、それを実行するかを観察する)

「止れば其の好む所を観る」(仕事が板についた時、何を好むかを観察する)

「習へば其の言ふ所を観る」(習熟すれば、その人物の言うところを観察する)

「窮すれば其の受けざる所を観る」(困った時、何を受けないかを観察する)

「賤なれば其の為さざる所を観る」(落ちぶれた時、何を為さないかを観察する)

六験

「之を喜ばしめて以て其の守(外してはならない大事なことを守れるか)を験す」

「之を楽しましめて以て其の僻(人間的かたより)を験す」

「之を怒らしめて以て其の節(節度)を験す」

「之を懼れしめて以て其の持(独立性、自主性)を験す」

「之を哀しましめて以て其の人(人柄)を験す」

「之を苦しましめて以て其の志を験す」

〈荒井〉

人物観察の要諦が大変具体的に説明されていて、年齢を重ねてきた私にも頷けるものがありますが、このような人としての原理原則を説いたのが、この『呂氏春秋』ではないかと思います。

(本記事は月刊『致知』2018年10月号 特集「人生の法則」から一部抜粋・編集したものです) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

◇安岡正泰(やすおか・まさやす)

昭和6年東京生まれ。安岡正篤氏の二男。31年早稲田大学第一法学部卒業。日本通運入社。東北、関東地区の支店部長、本社広報部長などを経て、平成元年取締役就任。常務、中部支店長を歴任し、7年日本通運健康保険組合理事長。11年退任。現在、郷学研修所・安岡正篤記念館理事長。監修に『安岡正篤一日一言』(致知出版社)などがある。

◇荒井桂(あらい・かつら)

昭和10年埼玉県生まれ。東京教育大学文学部卒業(東洋史学専攻)。以来40年間、埼玉県で高校教育、教育行政に従事。平成5年から10年まで埼玉県教育長。在任中、国の教育課程審議会委員並びに経済審議会特別委員等を歴任。16年6月以来現職。安岡教学を次世代に伝える活動に従事。著書に『山鹿素行「中朝事実」を読む』『「小學」を読む』『安岡正篤「光明蔵」を読む』『大人のための「論語」入門(伊與田覺氏との共著)』(いずれも致知出版社)など。

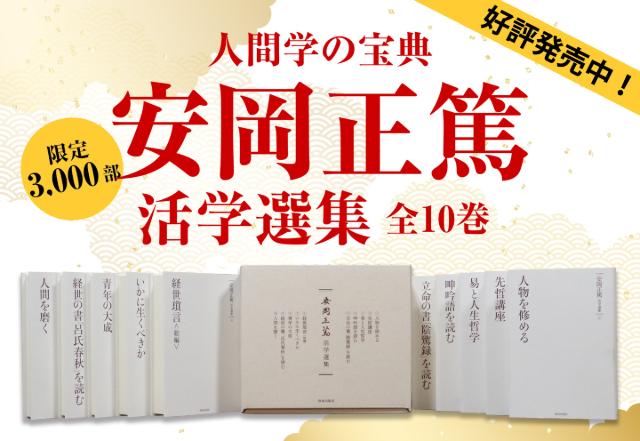

若い世代のために選んだ安岡教学の良書10巻

「安岡正篤先生の名前は知っていても、本はまだ読んだことがない」

「著書が多く、どの本から読めばよいか分からない……」

といったお声をよくお聞きすることがあります。

このたび、致知出版社では、安岡教学の教えを後世へと伝えていくべく、若い世代にもこれだけはぜひ読んでいただきたいという代表的良書10巻を選ばせていただきました。

人間学を一筋に探求してきた月刊『致知』の創刊40周年を記念して刊行された『安岡正篤活学選集』。”人間学の宝典”とも呼べるこの選集を、ぜひ皆さまの座右に置き、繰り返し紐解いていただければと願っています。

詳しくはこちら