2022年02月12日

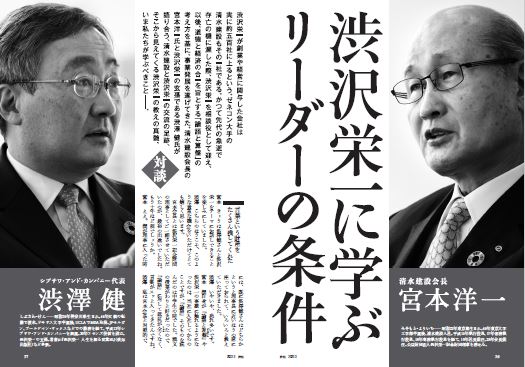

「日本の資本主義の父」と言われる渋沢栄一。今回、その肖像が1万円札に使われることが決まり、改めて渋沢の人生や考え方に注目が集まっています。渋沢はなぜ歴史に名を残す偉業を成し遂げることができたのか。渋沢の『論語と算盤』の精神を経営指導に生かしている玄孫のコモンズ投信会長・渋澤健さん〈写真右〉と、明治大学教授の齋藤孝さん〈写真左〉に語り合っていただきました。

「日本の資本主義の父」と言われる渋沢栄一。今回、その肖像が1万円札に使われることが決まり、改めて渋沢の人生や考え方に注目が集まっています。渋沢はなぜ歴史に名を残す偉業を成し遂げることができたのか。渋沢の『論語と算盤』の精神を経営指導に生かしている玄孫のコモンズ投信会長・渋澤健さん〈写真右〉と、明治大学教授の齋藤孝さん〈写真左〉に語り合っていただきました。

武士道と商人道の橋渡しをする

〈渋澤〉

渋沢栄一は幼少期に四書五経を読んでいますし、それが後に経営の精神的土台となったのは間違いないでしょう。だけど、そういう恵まれた環境で育ちながら、官尊民卑の壁にぶつかっています。

〈齋藤〉

豪農出身でも農民であることに変わりありませんからね。

〈渋澤〉

ちっとも仕事をしないのに威張っている武家の体制へ怒りが込みあがってきたのです。外国の脅威から国を守る軍艦や大砲を買うお金の源泉は民間ではないかと。つまり、国力の根源は民間力であると当時でも気づいていたのです。

ところが、その頃の日本はまだ発展途上でした。品物を輸出するにも必ずしもいい製品を作っていたわけではない。それでは対外的な信用を築き、国力を高めることはできない。そこで商人も武士と同じような清いスタンスで臨むべきだと考えるんです。

〈齋藤〉

渋沢は武士の出身ではありませんが、一橋慶喜に仕えましたから、いつしか武士と民間人の両方の気持ちがよく分かるようになったのだと思います。後に「士魂商才」という考えを提示するようになるわけですが、『論語』によって武士道と商人道の橋を架けたのがまさに渋沢でした。

〈渋澤〉

人によっては「渋沢栄一は自分勝手に『論語』を解釈する」と言う人もいますが、商人なだけに解釈も合理的で独自色が強かったのかもしれませんね。

〈齋藤〉

『論語講義』を読むと、いろいろな箇所に「これが孔子の言葉に対する私の実感である」という表現が出てきます。でも、そのくらい言葉を自分自身に引きつけてこそ、本当に使える『論語』といえると思うんです。

渋沢は仁、義といった『論語』の中心概念から一歩踏み込んで、それを具体的にどのように実生活に生かすかを説いています。例えば、人物を見抜くにはどうしたらよいか。孔子はその人の行為と動機、またその人が何で満足するかの3点を見ることが大事だと言っていますが、渋沢栄一はこの3つを現実にビジネスの世界で実行して、相手の人物を検証しているんですね。

〈渋澤〉

そこが普通の人の『論語』の読み方と大きく違うところです。

〈齋藤〉

孔子という人は、できるかできないかを結構問題にしていますから、実践で使えないと孔子の本意ではないと思うんです。渋沢栄一が商いで倫理観を維持し続けたのも、『論語』を徹底して自分に引きつけて読んでいたためでしょうね。

渋沢栄一の抜きん出た人物眼

〈渋澤〉

渋沢栄一の『論語と算盤』や『論語講義』には人生や経営の指針となる様々な言葉が詰まっているわけですが、齋藤さんはどういう言葉を選ばれますか。

〈齋藤〉

例えば、渋沢は『論語と算盤』の中で、「金銭を取り扱うのがなぜ賤しいか」と官に対する反発の意味を込めて「私は論語で一生を貫いて見せる」と述べています。この一言に渋沢の生き方が凝縮されていて、僕はとても好きですね。

「一以て之を貫く」と孔子が言ったように、渋沢は『論語』という1つのもので人生を貫いていこうとした。その覚悟が日本を牽引する上での精神の強みになった気がするんです。

〈渋澤〉

同感ですね。私が『論語と算盤』からどこか1つ選ぶとしたら、やはり「『智』『情』『意』の3者が各々権衡を保ち平等に発達したものが完全の常識であろう」という言葉を挙げたいと思います。

私たちはよく「おまえは常識のないやつだ」「常識的に考えろ」といった言い方をしますが、栄一のいう常識はそういう知識のレベルではない。もちろん知識がなければ善悪の見極めも利害損失の判断もできませんが、時に知識は自己中心的な目的のために悪用されることがあります。

この知識の極端な働きを調和するのが情愛です。けれども情愛も行き過ぎると判断力が鈍る。これをコントロールするのが意志なのですが、意志も強すぎるとただの頑固者になってしまう。つまり智、情、意の3つがバランスを保ってこそ正しい判断ができ、問題を誤りなく遂行できるんです。

先ほどプリンシプルの話をしましたが、これから求められる新しい常識を探る上でも、智・情・意のバランスという視点はとても大切だと思っています。

〈齋藤〉

そのバランスという点でいえば、渋沢は『論語講義』で「子、温にして厲し、威あって猛からず、恭にして安し」という『論語』の言葉を引用していますね。温和なようだけれども厳粛で激しいところがある、威厳はあるが、その中には優しさがある。恭敬なところがあってこせこせしたところがない。

孔子とはそういう両面のバランスのとれた人物だといっているわけですが、興味深いのは渋沢はこれに関連して「男女ともに中庸中和の人間となって、国民の基礎をつくらなければならない。国民の性質が一方に偏ると、その国家もまた偏ってしまう」と述べていることですね。

しかも「木戸孝允は温にして厲、西郷隆盛は威あって猛からず、徳川慶喜は恭にして安」と、自分の知っている人物を具体的にイメージしながら読んでいるのは、いかにも人物眼に秀でた渋沢らしいところだと思います。

(本記事は月刊『致知』2011年12月号 特集「孔子の人間学」から一部抜粋・編集したものです)

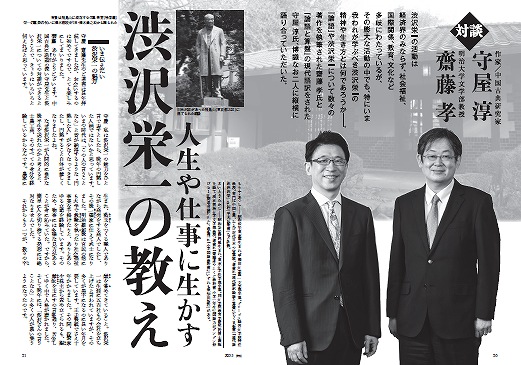

◎『致知』2022年3月号「渋沢栄一に学ぶ人間学」には、渋澤健さんと清水建設会長の宮本洋一さん、齋藤孝さんと中国古典研究家の守屋淳さん対談を掲載。日本近代化の礎をつくった渋沢栄一の足跡を辿り、その教えの根底、現代に生きる私たちが学ぶべき精神を紐解きます。人材をいかに育てるか、自らの人生をいかに磨き高めていくか、ヒントが満載の対談です。ぜひご覧ください。

◇渋澤 健(しぶさわ・けん)

昭和36年神奈川県生まれ。44年父親の転勤で渡米。テキサス大学卒業、その後、UCLAでMBA取得。ファースト・ボストン、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、ムーア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所設立を経て、平成13年シブサワ・アンド・カンパニーを創業。20年コモンズ投信を設立。渋沢栄一の玄孫。

◇齋藤 孝(さいとう・たかし) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

昭和35年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学教育学研究科博士課程を経て、現在明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション技法。『齋藤孝のこくご教科書 小学1年生』『楽しみながら日本人の教養が身につく速音読』(いずれも致知出版社)など著書多数。

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください