2020年11月26日

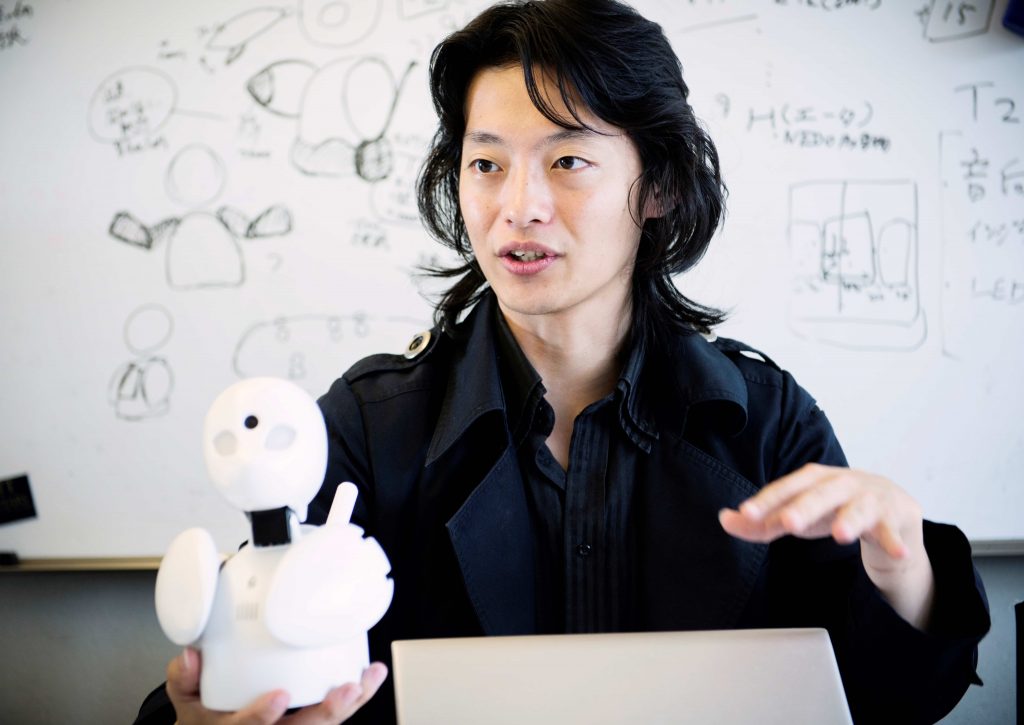

病院にいながらにして家族団らんや旅行を楽しめる――そんな夢のようなロボット「オリヒメ(OriHime)」を開発したオリィ研究所代表の吉藤健太朗さん。オリヒメにはハイテクさではなく、使いやすさや親しみやすさを追い求めてきたと語られますが、その真意とは何なのか。人生の転機となったロボコン(ロボットコンテスト)への出場、そして恩師・久保田憲司さんとの出逢いから振り返っていただきました。

病院にいながらにして家族団らんや旅行を楽しめる――そんな夢のようなロボット「オリヒメ(OriHime)」を開発したオリィ研究所代表の吉藤健太朗さん。オリヒメにはハイテクさではなく、使いやすさや親しみやすさを追い求めてきたと語られますが、その真意とは何なのか。人生の転機となったロボコン(ロボットコンテスト)への出場、そして恩師・久保田憲司さんとの出逢いから振り返っていただきました。

なぜ自分は生まれてきたのだろう

――久保田先生とはどういう出会いだったのですか?

〈吉藤〉

全国大会の会場には各地のいろいろなロボットが出展されていたんですが、僕が目にしたのは師匠が開発した一輪車に乗るロボットだったんです。

二足歩行ですら「すげぇ」と驚かれていた時代に、ロボットが一輪車に乗って走り回るんですから、それは度肝を抜かれました。奈良県にある工業高校の先生だと知って、この先生にぜひ弟子入りしたいと思いました。

――弟子入りですか?

〈吉藤〉

いま思えば世間知らずもいいところだったんですが、当時の僕はテレビや漫画が友達でしたから、主人公が誰かに弟子入りして修業をして強くなるというシーンに憧れていたんですね(笑)。それで久保田先生に弟子入りしたい一心で中学校に戻り、友達から虐められても悪口を言われても勉強に励みました。

入学式の翌日、誰よりも早く学校に行って校門で久保田先生を待ち構えて「弟子にしてください」と言うと先生はキョトンとされていました。初対面だから当然ですね(笑)。

これは後で知ったのですが、師匠はめちゃめちゃ熱意があり、めちゃめちゃ怖いことで有名な先生だったんです(笑)。弟子入りは叶いましたが、とことんしごかれました。それこそ朝6時に家を出て、帰ってくるのは夜中というような生活でした。

――先生も夜遅くまで勉強に付き合ってくださったのですね。

〈吉藤〉

ええ。師匠は自動車やバイクのエンジンを独自で開発していて、最初の頃、僕はひたすらそれを見ながら何とか技術を盗んでやろうと必死でした。そのうちに師匠のアドバイスで、コンピュータのプログラミングの基礎となるアルゴリズムの研究に打ち込むようになったんです。

教わったのは技術だけではありません。いまでも僕の励みになっているのは、

「出る杭は打たれるけれども、出過ぎれば打たれないぞ。俺を見ろ」

という言葉です。師匠自身も、教師の中では随分浮いた存在だったようですし(笑)。

――久保田先生の実感だったのでしょうね。

〈吉藤〉

一番の思い出といえば、卒業研究に自分たちの力で車椅子をつくったことです。

高校時代、ボランティアをやっている仲間に連れられて養護学校の生徒たちの車椅子を押してみると「こんなにも危ないのか」と思うことがありました。重心が高い。段差を越えられない。前輪が小さくて後輪が浮いてしまう。見た目が悪い。いろいろな問題が見えてきたんです。

僕自身、病院で車椅子を利用した経験がありましたから、その不便さがよく分かっていました。

そこで「理想的な車椅子をつくりたい」と師匠に相談すると乗り気になってくれて、僕が開発リーダーとなって段差があっても椅子が常に平行を保つ水平制御システムを取り入れた車椅子をつくったんです。高校生が集まる日本最大の科学コンテスト(高校生科学技術チャレンジ)に出展したところ優勝し、インテルが主催する世界の科学オリンピックでは3位に入賞しました。

日本に帰ってくる、僕は何かと世間から注目を集める存在になっていました。そのこと自体は嬉しくはありましたが、世界で3位になっても僕の心は全く晴れ晴れとはしなかったんです。

――どうしてですか。

〈吉藤〉

世界の高校生と意見交換をしていると、自分の生まれてきた意義について語り出すんです。「この研究をするのが俺の使命だ」とか「死ぬまでこの研究をやっていくんだ」とか。

僕は皆が話すのを聞いて返す言葉がなかったですね。ある意味で大変なショックを受けて、なぜ自分は生まれてきたのだろう、天職とは何なのだろうということを真剣に考えるようになっていました。

社会参加のツールがない人もいる

――使命に目覚めるきっかけがありましたか。

〈吉藤〉

その頃、「ユニークな車椅子をつくった高校生がいるらしい」というので、高校生の僕に相談してくるお年寄りなどが何人もいらっしゃいました。

お年寄りが手足が動かなくなって何が辛いかといえば、子供たちに何もしてあげられなくなる、自分で自分の世話すらできなくなる、親しい人のところに行けなくなる……。そういう話を聞くうちに、僕は現代社会で孤独という問題がいかに深刻かに気づいたんです。

――寂しさや孤独感から人々を解放してあげたいと考えられた。

〈吉藤〉

はい。僕も孤独を否というほど味わいましたからね。不登校の頃は人の世話なしに生きられなかったし、生きている実感すら湧きませんでした。社会にはお年寄りだけでなく、入院中のお子さんや病気で休学や休職を余儀なくされている人もたくさんいます。

この孤独の解消に人生を懸けようと思ったのは17歳の時ですが、それから10年間、そのテーマをずっと追い続けています。

僕は高校を出ると香川県の高専に進み、こちらが話し掛けたらロボットが答えを返してくれるロボットセラピーのような人工知能を研究しようと考えました。専門の先生に就いて1年間やってみたのですが、僕が得た結論は

「ロボットが人を癒やすのは無理だ」

と。もちろん、癒やしロボットはないよりはあったほうがいい。だけど、ベストかというと、そうではないと思ったんです。

僕の経験からも、そこには人と人との繋がりや人間の居場所というものがどうしても必要だからです。

大事な人との温かな時間を

――オリヒメを通して心に残る利用者との出会いもあったと思うのですが。

〈吉藤〉

一番思い出に残っているのは、オリヒメを最初に使ってくださった方ですね。

学生ですからコネがあるわけではないし、使ってくださる方が誰もいず、とても悩んでいたのですが、そういう時に僕はたまたまビジネスコンテストで優勝し、「面白い学生がいる」というのである教育関係の会社の社長さんから「会いたい」と連絡をいただきました。

ちょうど社長さんとお会いする約束をしていた前日、その方がアキレス腱を切って「社員旅行に行きたかったのに。残念」ととても悔やんでいらっしゃることが分かったんです。

僕は「社長、いいものがありますよ。僕がつくったオリヒメはまさにそれなんです」と言って社員さんたちにオリヒメを旅行に持参していだたくようお願いしました。

社長さんは病室からパソコンを使って社員さんと喋ったり、車窓の景色を眺めたりしながら大変喜ばれましてね。夜の宴会ではオリヒメで乾杯の発声までされました(笑)。

――楽しげな情景が目に映るようですね。

〈吉藤〉

それから、2つ目の例は遠方の両親が交代で見舞いに来る重病のお子さんのケースです。彼は感染予防のための個室病棟にいました。

きょうだいや友達とも会えませんから、2か月、3か月と入院するうちにテンションが落ちていって、「家族と一緒にテレビを見たい」というのが切なる願いでした。テレビは病室にもあるんです。でも彼は一人では決して見ようとしませんでしたね。

父親から相談を受けた僕は、彼の実家にオリヒメを置き、病室のパソコン画面を通して居間のテレビを家族と一緒に見られるようにしました。それから彼は毎日、家族との団欒の時間を楽しめるようになったんです。

嬉しいことに、しばらくして無事退院できましたけど、オリヒメがその子の回復に一役買っていたとしたら、こんなに嬉しいことはありません。

僕が関わっている中にはALS(筋萎縮性側索硬化症)という筋力が低下していく難病を患った方もいます。その方はベッドで常に上を向いたままの状態ですが、視線の動きを文字に換えるソフトを使うことで、言葉は喋れなくてもオリヒメに自分の意思を語らせることができるんです。奥様や見舞客との会話も楽しんでいらっしゃいます。

最近「俺はスイスにもう一度行きたいんだ」とおっしゃって、4人のヘルパーさんを伴って本当にスイスに行かれました。私の事業にも何かと親切にアドバイスをくださっていて、いまは特別顧問をお願いしています。

――お話しを伺っていると、オリヒメによって人類の未来が大きく拓けてくるような予感がします。

〈吉藤〉

ここはよく誤解されるところなのですが、僕がつくりたいのは決してロボットではありません。親しい家族や仲間と一緒にいる時間と場所です。ハイテクよりも使いやすさと親しみやすさにこだわる理由もそこなんですね。

この世の中にはオリヒメを求めている人たちはたくさんいらっしゃるでしょうし、これから先の時代を見た時、さらに必要とされるようになるという確信が僕にはあります。

一人でも多くの人たちの身体的問題や物理的な距離によって生じる悩みを克服し、家族や親しい友人と一緒にいることによる心安らぐ、温かな時間を提供していきたいと思っています。

◉吉藤さんが2020年12月号にご登場! 脊髄性筋萎縮症(SMA)を持って生まれながら、僅かに動く指を駆使して起業した「寝たきり社長」こと佐藤仙務さんと、新たな時代を見据えてご対談いただきました。

(本記事は月刊『致知』2015年11月号 特集「遠慮――遠きを慮る」から一部抜粋・編集したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇吉藤健太朗(よしふじ・けんたろう)

――――――――――――――――――――――――

昭和62年奈良県生まれ。県立王寺工業高等学校卒業後、早稲田大学創造理工学部に進学。中学生の時、虫型ロボットコンテスト関西大会で優勝。高校時代は車椅子の開発で文部科学大臣賞、世界大会でエンジニアリング部門3位を獲得。19歳の時、折り紙をとおして地域の繋がりを生み出し、奈良文化折紙会を設立。自身が開発した分身ロボット「オリヒメ」は若者から高齢者まで幅広く活用されている。