2022年05月17日

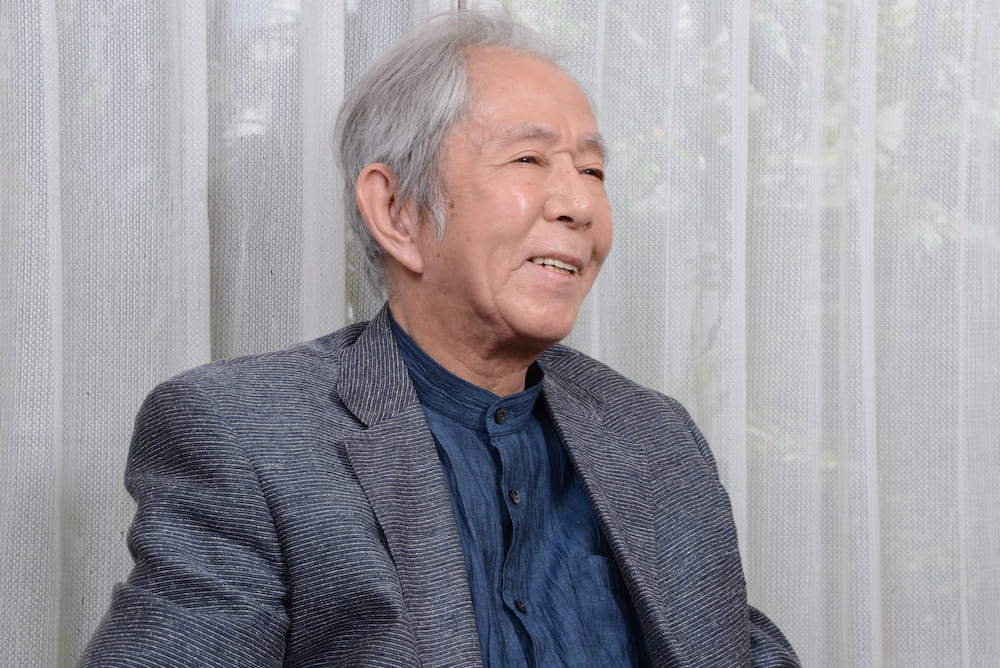

江戸末期から明治初期の日本人の生き方を、当時、日本を訪れた外国人の視点をもとにまとめたベストセラー『逝きし世の面影』。著者である評論家の渡辺京二さん〔写真〕は、当時外国人に賞賛された日本人の美徳について、「清き心、明き心、直き心」が根底にあったと語られました。

江戸末期から明治初期の日本人の生き方を、当時、日本を訪れた外国人の視点をもとにまとめたベストセラー『逝きし世の面影』。著者である評論家の渡辺京二さん〔写真〕は、当時外国人に賞賛された日本人の美徳について、「清き心、明き心、直き心」が根底にあったと語られました。

現代の私たちが忘れてしまった、日本人の生き方とは。激動の時代を乗り越えるために必要なものは何か――。

お相手は現代の碩学・東京大学名誉教授の月尾嘉男さんです。

庶民の規範となっていた武士の道徳

〈月尾〉

間違っていたら修正いただきたいのですが、この本の特徴の一つは支配階級の視点ではなく、庶民の視点で構成されている点にあると思います。

普通、江戸時代を説明する場合、武士道を前提に置いて、それがいかに時代の精神を築いていったかを述べていくものが多いのですが、この本にはそれがほとんど出てこない。外国人の目、庶民の目から、江戸時代の実際の姿を浮き彫りにされていったことが非常に印象的でした。

〈渡辺〉

いや、よく読んでくださっていて、恐縮します。

僕の本に支配階級が出てこないのは、当時の庶民社会が自立しているからです。支配階級の人間がどうあれ、庶民は関係ないんですね。特に幕末は佐幕だとか倒幕だとかお上に左右されないような自治的な世界が村方にも町方にもありました。

例えば、農民が納める年貢でいうと、村の寄り合いの中で庄屋を中心に協議しながら割り振りを決める。そのベースは村の自治です。それがなきゃ強引な取り立てだけで機能するはずがないんです。

農民は常に搾取されているイメージもありますが、武士と農民の接点は、せいぜい年貢を納める時くらい。交流が稀だったから、彼らは伸び伸びと生活できたんです。

〈月尾〉

ハリスは、子供は栄養が行き渡り満月のように肥えていた。日本くらい下層民が豊かで幸福な生活を送っている国はない、と言っています。

〈渡辺〉

町方の庶民も一緒です。江戸の町民は「二本差しが怖くて目刺しが食えるか」と粋がったりしていて、決して武士に怯えて生きていたわけではありません。

面白い話があって、江戸の藩邸に勤めている勤番侍が一杯やっている最中に町人から刀を盗まれてしまう。盗んだ町人に「返してくれ」と言っても返そうとしない。

傍にいた別の侍がこのやりとりを聞いていて「返さないなら俺が叩っ切るぞ」と言ったら、すっ飛んで逃げていくのですが、その後で勤番侍が謝ることには、「情けない侍だとお思いでしょうが、きょう私は非番ではなく、お屋敷を抜け出して飲みに来たんです。上役に知られると大変なことになりますから、黙っておりました」と(笑)。そんなふうなんですよ。

〈月尾〉

落語なら、刀は竹光だったとオチまでつくような話です(笑)。それにしても町民に卑屈さがない。

〈渡辺〉

江戸時代は裁判が平等でしたから、武士といえどもむやみに人に危害が加えられないわけですよ。厳罰にすら処されかねない。

では、庶民が武士に反抗心を持っていたかというと、決してそうではなく、武士の道徳は庶民道徳の鑑でもありました。武家社会がなぜ270年もの間続いたかといえば、武士階級が庶民に対して人間はこう振る舞うべきというお手本であり続けられたからです。

その意味では、武士も庶民も共通の道徳的基礎があったわけですね。

清き心、明き心、直き心

〈渡辺〉

『逝きし世の面影』をまとめながら僕自身が改めて感じたのは、日本人は本来、野性的で無邪気で可愛らしい民族だということでした。

東大で教鞭を執ったドイツ人の哲学者ラファエル・フォン・ケーベルは日本人の最大の魅力として、そのナィーヴな子供らしい性質を挙げていますが、僕もそのとおりだと思うんですね。

別の見方をすれば『古事記』以来、日本人は汚い心をとても嫌ってきた。神道でいう「清き心、明き心、直き心」、これこそが日本人の一番の徳目だと思います。

〈月尾〉

なるほど。

〈渡辺〉

当然、人間だから汚いもの、嫌なものもいっぱい持っているわけだけど、なるべくそういうものを溜めないで流していく。清き心、明き心、直き心を持って、たとえ辛いこと、不都合なことが起きたとしても、笑って明るく逞しく乗り越えてきた。それが先人が教えてくれた一番の教えなのではないでしょうか。

現代人はそれを遺訓として、しっかり受け止めていくことが大事でしょうね。

西郷隆盛という人はいるだけで周囲を感化してしまったというでしょう。なぜかというと西郷さんには真心があった。真心のある人には誰も敵わない。それは裏表や邪心のない天真爛漫な無邪気さとも繋がっているように思います。

〈月尾〉

渡辺先生のお言葉には全く同感です。しかし、歴史を紐解いてみると、清き心、明き心、直き心だけでは通用しない例もたくさんあります。

70年だけでも、世界で180以上の国が消滅していて、日本もまた財政破綻や経済の停滞、防衛問題などで大変な危機に直面している。1500年以上存続してきた日本が、どのようにして直面する危機から脱却するかという岐路に立っていると思います。

〈渡辺〉

僕は国家の問題などについては識者にお任せして自分からは発言をしない主義なのですが、自分なりに思うのは、これからの日本は清き心、明き心、直き心を大切にしながらも、キリストが言うところの「賢きこと蛇の如く」で、いい意味での知恵、強かさがないといけないと思います。

それがないと、この危機は乗り越えていけないでしょう。

(本記事は月刊『致知』2015年10月号 特集「先哲遺訓」より一部を抜粋・編集したものです)

◉渡辺京二さんが「日本人の一番の徳目」だと語った〝清き心、明き心、直き心〟。日本人が受け継いできた大切な心を、後世に伝承していきたいものです。

2022年6月号では、伊勢国一の宮で、猿田彦大神を祀る全国2,000余社の大本宮として、創建2025年の歴史を刻んできた椿大神社宮司・山本行恭さんにご登場いただきました。

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

昭和5年京都府生まれ。法政大学社会学部卒業後、書評紙『日本読書新聞』編集者、河合塾福岡校講師、河合文化教育研究所主任研究員、熊本短期大学(現・熊本学園大学)講師、熊本大学大学院社会文化科学研究科客員教授などを歴任。著書に『逝きし世の面影』(平凡社ライブラリー)『無名の人生』(文春新書)『女子大生 渡辺京二に会いに行く』(文春文庫)など多数。

◇月尾嘉男(つきお・よしお)

昭和17年愛知県生まれ。40年東京大学工学部卒業。46年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。都市システム研究所所長、名古屋大学助教授、教授等を経て、平成3年東京大学工学部教授。15年東京大学名誉教授。その間、総務省総務審議官も務める。著書に『日本が世界地図から消滅しないための戦略』(致知出版社)『100年先を読む 永続への転換戦略』(モラロジー研究所)など。