2022年11月03日

現代人にとって、日本刀は単に人を斬る、戦いの道具と思われがちです。しかし刀鍛冶を営む家系に生まれ、若くして数々の権威ある賞を受賞してきた当代随一の刀鍛冶・吉原義人さんは、古来日本人は鉄でできた刀を、武器ではなく宝物として扱ってきたと言います。日本刀のルーツと、そこに宿る精神性。品格ある刀づくりに欠かせないものとは――。

現代人にとって、日本刀は単に人を斬る、戦いの道具と思われがちです。しかし刀鍛冶を営む家系に生まれ、若くして数々の権威ある賞を受賞してきた当代随一の刀鍛冶・吉原義人さんは、古来日本人は鉄でできた刀を、武器ではなく宝物として扱ってきたと言います。日本刀のルーツと、そこに宿る精神性。品格ある刀づくりに欠かせないものとは――。

刀は素晴らしい宝物だった

――吉原さんは、20年に1度の「伊勢神宮の御神刀」の作刀や、アメリカのボストン美術館、メトロポリタン美術館に作品が収蔵されるなど、当代随一の刀鍛冶として国内外で広くご活躍ですね。

〈吉原〉

そもそも刀というのは、日本人にとって最初から素晴らしい宝物であり、武器として受け入れられたものではないと思うんです。

皇室でいえば、皇位継承の印である『三種の神器』(玉・鏡・剣)の一つになっていますし、木や石が生活や戦争の主な道具として使われていた時代には、鉄でできた刀は普通の人が見ることもできない貴重なものだったでしょう。

そのように、鉄の刀は大事な宝物として扱われてきたから、日本人はそれに相応しい価値あるものをつくらなければならないと、何百年、何千年と努力を重ね、現在見ることができる日本刀の素晴らしい姿形をつくりあげてきた。

独りよがりですが(笑)、私はそう思っているんですね。

武器ではない「宝物」だったからこそ、日本人は日本刀に特別な思いを込めてきたこと。戦いがなくなったいまなお、日本刀が他に類のない美しさ、精神性をもって、日本のみならず世界の人々を魅了している理由がよく分かります。

「映り」を再現したい

――戦後まもなくは刀鍛冶にとって厳しい時代だったのですね。

〈吉原〉

ただ、24歳頃だったかな、つくった日本刀を年に1回開催されるコンクールに出してみたんです。そうしたら、思いがけず入賞してしまったんですよ。

これはおかしいなと思って、次の年も出してみたら、また入賞したと。それで、コンクールに作品を出すような刀鍛冶は50代、60代の人が多かったから、20代で若くして入賞した私は急に注目されるようになったんですね。

――若くして実力が認められた。

〈吉原〉

また、ちょうどその頃、自分もこういう日本刀をつくりたいという目標が出てきて、これまでとがらっと作行きを変えたんですよ。それは「一文字派」という刀鍛冶の一派がつくった日本刀なんですが、その刀にはすごく華やかな刃文に加え、「映り」という霞がかかった部分があったんです。

―― 一文字派の刃文、映りに魅せられた。

〈吉原〉

ええ。とにかく一文字派のような刃文、映りを出そうと一所懸命でしたね。

ただ、当時はもう映りを出せる刀鍛冶はいなくなっていて、技術の伝承も絶えていたんです。古文書や冶金学者が書いた専門書などを調べ、試行錯誤を繰り返す他ありませんでした。

――難しい挑戦ですね。映りを出す秘訣はどこにありましたか。

〈吉原〉

摂氏800度近くに熱した鉄を水につけて冷却させると、早く冷えたところが硬くなって変化する「焼き」が入ります。その変化したところと、変化していないところの間に刃文が現れるのですが、映りも鉄の赤め方や、温度の上げ下げを工夫することで出せるということが分かってきました。

といっても、ものすごく難しいですよ。温度でも、自分の目で鉄の色を見ながら「いま赤くなったから750度だ」なんて、勘だけを頼りにやるわけですから。本を読んで頭で分かったからといってできることではありません。

いまものづくりの現場でも機械化が進んでいるようですが、センサーで鉄の温度は測れても、それがどんな刃文になるかまでは機械では連想できないでしょう。刀鍛冶の仕事は感性の塊みたいなものですから、今後も完全に機械化することはできないと思います。

――刀鍛冶の仕事は、まさに究極の職人技なのですね。

〈吉原〉

それで苦心の末、映りを再現できたのは、28歳の時でした。

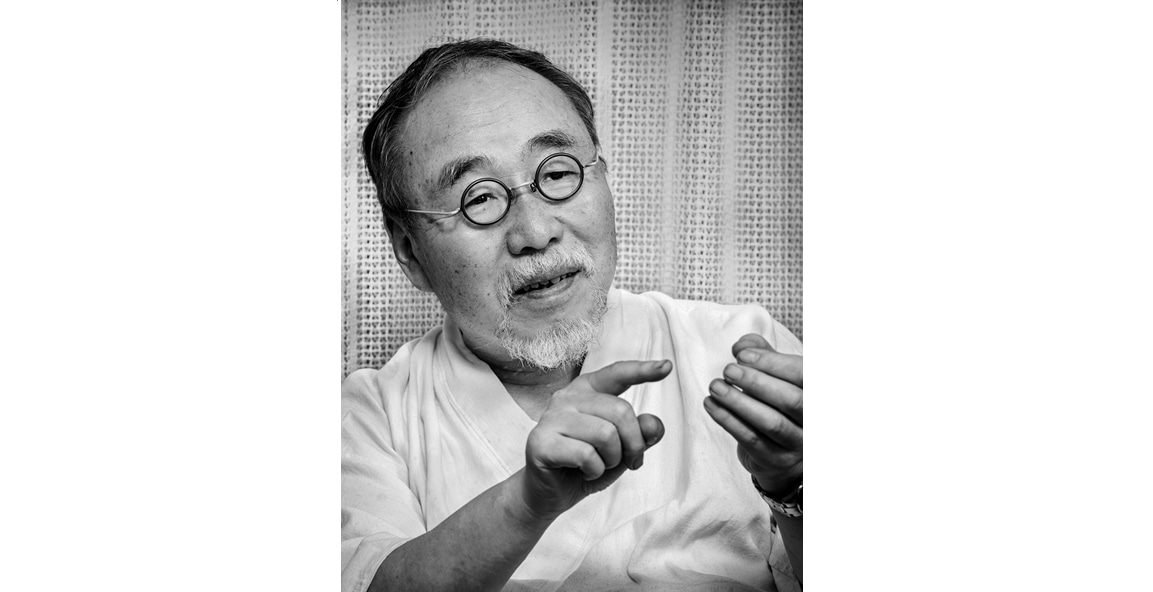

撮影=小嶋三樹

一流の日本刀には品格がある

――御神刀をつくっていく中で特に心掛けたことはありますか。

〈吉原〉

やっぱり、神様になる日本刀ですから、それに相応しい“品格”がなければならない、そこはきちんと心得て取り組みましたね。

――品格、ですか。

〈吉原〉

ええ、品格を口で表現するのは非常に難しいですが、歴史に残っているような本物の日本刀には、刃文が美しいとか、刀の形がいいとか、全体の雰囲気で何かを感じさせる品格があるんです。

私が刀鍛冶になった4、50年前は、先輩が「ここにちょっと変なところがあるから、この刃文には品がないな」などとよく教えてくれたものでした。お互いにいい刀を持ち寄って、鑑賞する勉強会もいっぱいありました。

昔の人はよく勉強して、日本刀に対する一つの常識みたいなものを知っていたんです。特に刃文なんて日本刀の品格がうんと出るんですよ。

――昔は日本刀について学ぶ機会が豊富にあったのですね。吉原さんは品格のある日本刀をつくるために大事なことは何だと思われますか。

〈吉原〉

日本には、見ていて素晴らしい品格のある本物の日本刀がいっぱい残っている一方で、これはちょっと違うなという品格のないものもいっぱい残っています。

その違いを見極める感性、審美眼というか、要は自分でいいものが分からなくては、当然、いいものもできっこないんですね。悪いものを目指していくら努力をしても、悪いものしかできません。

だから、刀鍛冶に一番大事なことは、日々感性、審美眼を磨き上げ、よいものと悪いものとの違いが分かって、いくらかでもそのよいもの、本物に近づけるよう努力していくことだと思いますね。

日本刀を日本刀たらしめてきた精神性・品格を後進や社会に伝えていくべく、いま吉原さんは、自らの刀鍛冶としての経験や日本刀の見方を詳しく記した書物の出版に心血を注いでいるそうです。日本刀の世界で起こっている変化は、もしかしたら日本人の生き方への警鐘なのかもしれません。

(本記事は月刊『致知』2018年11月号 特集「自己を丹誠する」に掲載された記事を一部抜粋・編集したものです)

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇吉原義人(よしはら・よしんど)

昭和18年東京生まれ。幼少期から弟とともに刀鍛冶であった祖父・初代国家に日本刀づくりの手ほどきを受ける。40年文化庁認定刀匠。20代で高松宮賞をはじめ数々の賞を受賞、39歳の時に史上最年少で刀鍛冶の最高位である無鑑査認定を受ける。「伊勢神宮の御神刀」の作刀に三度指名、アメリカのメトロポリタン美術館やボストン美術館にも作品が所蔵されている。東京都無形文化財保持者。東京葛飾区にある日本刀鍛錬道場代表。