2020年08月02日

1953年、自殺防止のための電話相談としてイギリスで誕生した電話相談。その取り組みには世界が共感し、日本でも1971年から東京で「いのちの電話」が始まり、いまでは全国約50ヶ所での活動にまで広がっています。本記事では、11年にわたって受話器を通して生きにくさを訴える多くの声に耳を傾けてきた井上祥子(仮名)さんに相談員の活動を通じて感じたことをお話いただきました。

「はい、いのちの電話です」

「なんだか少し元気が出てきたみたい」

「それならよかった。じゃ、おやすみなさい」

40分ほど話したでしょうか。一つの電話が終わりました。相手の男性は多分30歳前後。どこのだれとも知れません。向こうが告げないかぎり、こちらから身元を問いただしたりしないのが電話相談の要諦です。彼は人と交わるのが苦手で、そのために仕事も長続きしないとのことでした。人とつながれない孤独感。その苦しさをしきりに訴えていました。

こういう問題は一本の電話で解決するものではありません。彼もそのことは知っているのです。でも、自分の状態がたまらなくなって、「いのちの電話」にダイヤルせずにはいられなかったのでしょう。私は彼のそんな気持ちを受け止めることだけに集中して応対したのでした。

私とのやりとりで彼の抱える問題がどうなったわけでもありません。状態は相変わらずです。彼が自分に気づき、自分の努力で解決するほかはないのです。しかしこの瞬間、いまの電話で彼の気持ちが少しでも安定したのなら、それが現状から抜け出す小さなきっかけになるかもしれません。それを願わずにはいられません。けれど、いつまでもそんな感慨に浸っているゆとりはありません。一つの電話が終わると、間を置かずに次の電話がかかってきます。

私が所属する「いのちの電話」の東京センターには5台の電話が設置され、一日24時間、年中無休でボランティア相談員が交代で待機しています。5台の電話は一瞬たりとも鳴りやむことはありません。ボランティア相談員はトイレに行く問も惜しむほどなのです。

「はい、いのちの電話です」

「おれは生きていてもしようがないから、死ぬことにした。もう薬も用意してあるんだ」

受話器の向こうの声はいきなりそう告げました。途端に私の胸はドキドキしてきます。ボランティア相談員になって11年。しかし、受ける相談の内容は一つとして同じものはないといっていいでしょう。こういうケースにはこう対応するといったマニュアルめいたものはありません。自分の全人間性を投げ出して、一つひとつの相談に向き合っていくほかはないのです。

20代か30代か、電話の向こうにいる人は、生きたいと思っているに違いありません。だからこそ、電話をかける気になったのでしょう。

「どういうことなの? 話してみて」

思わず急き込みそうになる自分をおさえて、なんとか彼に心の扉を開いてもらおうと、私は耳を傾けます。

相手の気持ちを聞くということ

私がいる東京センターには常時活動しているボランティア相談員が350名ほどいます。年齢や性別、職業などは実に様々です。これらの相談員がそれぞれの事情によって月に2回、都合がつく時間帯を受け持って相談に応じています。ボランティアですから、もちろん報酬はありません。交通費や弁当代も自分持ちです。

電話の内容は千差万別、一つとして同じものはありません。それだけに一つひとつの相談が試行錯誤の連続です。「いのちの電話」のボランティア相談員はベテランになるということがないような気がします。また、少しでもベテラン意識に染まって慣れや惰性に流れたら、決していい相談はできないでしょう。大げさではなく、相談者はいわば命を懸けてダイヤルしてくるのですから、それに応えるものがこちらになくてはなりません。

電話相談を受ける際の心がけや注意点はいっぱいありますが、なかでも私が心がけているのは、相手の気持ちを聞くということてす。たいがい相談者は自分の考えを話します。だが、考えを聞くのではなく、その裏側にある気持ちをくみ取るようにするのです。嘘や作り話も、なぜそういうものを作らずには話せないのかという気持ちに耳を傾けるのです。そして、私自身も相談者の訴えを気持ちで受け止め、その気持ちを伝えるようにしています。相談者の訴えに対する私の考えを話したのでは、決して相手の中に入っていってわかってあげることができないからです。それでも、どうしても相談者の気持ちがつかめず、わかってあげることができなかったな、と消化不良の感じが残ることはしょっちゅうです。

私はときには深夜の時間帯を担当することもあります。そういうときは相談を終えて、帰宅するのは朝ということになります。外に出て朝の光を浴びた途端、ああ、あの相談者の気持ちがもう一つつかめずもどかしい思いをしたが、あの人は実はこういう気持ちを訴えたかったのだ、と気がつくのはいつものことです。電話相談中にこのことがわかったら、もっと適切な応対ができて、いくらかでも悩みを解きほぐしてあげることができたのに、とほぞを噛む苦さがこみあげてきます。もっと自分を向上させなければ、という思いがせきあげてなりません。

こんな繰り返しで歩み続けてきたのが、ボランティア相談員としての私の11年間でした。

社会が備える優しさの最期の砦

「いのちの電話」の源流は、1953年にイギリスで創設された電話相談組織「サマタリアンズ」(善き隣人)です。チャド・バラーという牧師が1人の少女の自殺を救えなかったことがきっかけでした。

日本の「いのちの電話」は、ドイツ入宣教師ルツ・ヘットカンプの提案によって始められ、1971年10月1日午前零時に活動を開始しました。関始から2~3分と経たずに最初の相談電話がかかってきたというエピソードが残っています。そしていま、「いのちの電話」は全国50センターに拡大し、ボランティア相談員は約8000人を数えるまでになっています。各センターを横につなぐ組織はできていますが、それぞれは独立採算で運営されています。公的援助は一切なく、運営資金は個人、法人の善意の寄付でまかなわれています。

相談電話を受けて感じるのは、寂しい人が多いということです。そして、その寂しさは、思いやりと人に対する想像力を養ってこなかったからではないか。多くの人が、自分が拒否されていると感じているけれど、自分自身が一番拒否していることに思いを馳せない、そんなふうに思います。その背景には政治や経済のあり方とそこから醸し出される社会的風潮などがあるのでしょう。そこから出てくる生きにくさが人々のさまざまな問題となって噴出しているのだと思います。

それらの前では電話相談などは蟷螂の斧でしかありません。それらを解決するには社会全体の努力が求められます。しかし、だからこそ、社会の優しさの最後の砦としての役割が「いのちの電話」にはあるのだと思います。

この世にはさまざまな人がおり、いろいろな人生があること、その前では人間はどこまでも謙虚でなければならないことを、「いのちの電話」で学ばせていただきました。そのことに感謝して、私は蟷螂の斧の小さな一つとして、自分にできるかぎりのことをしていかなければならないと考えています。

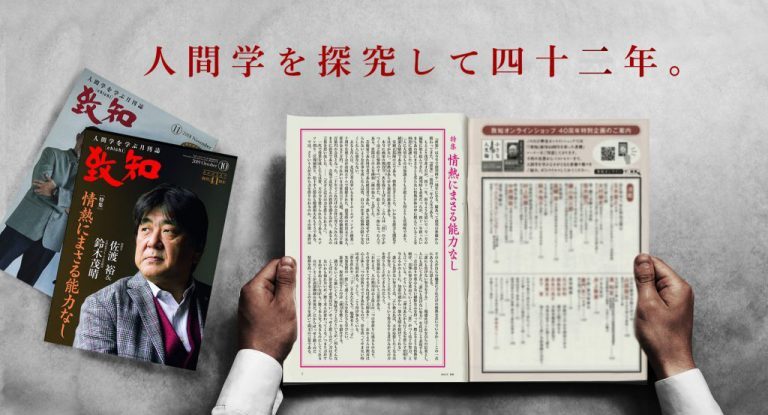

(本記事は『致知』2002年3月号の特集 「この道を行く」より一部抜粋したものです)

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇井上祥子(いのうえ・しょうこ)=仮名

「いのちの電話」相談員