2025年01月05日

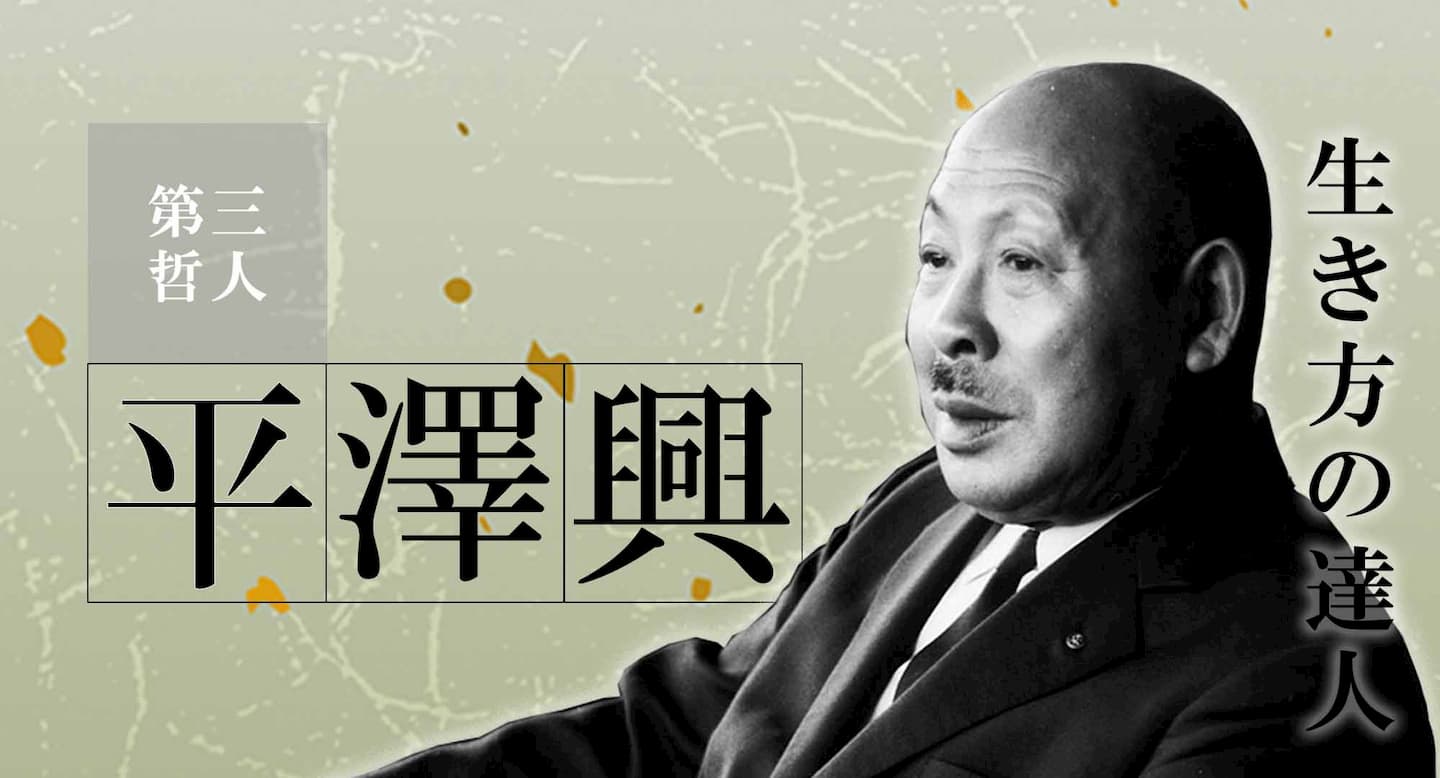

脳神経解剖学の世界的権威として知られ、第16代京都大学総長を務められた平澤興先生。「人間には無限の可能性がある」「人間には140億個の神経細胞があるが、それを全部使い切ったものは一人もいない」――人間に秘められた大いなる力と可能性を生涯にわたり探究し続けた哲人の言葉には、人間存在の本質を説きながらも、心に染み入るやさしさがあります。本記事では、明日への活力を湧きたせてくれる膨大な講話の中から、「努力」についてのお話をお届けします。

脳神経解剖学の世界的権威として知られ、第16代京都大学総長を務められた平澤興先生。「人間には無限の可能性がある」「人間には140億個の神経細胞があるが、それを全部使い切ったものは一人もいない」――人間に秘められた大いなる力と可能性を生涯にわたり探究し続けた哲人の言葉には、人間存在の本質を説きながらも、心に染み入るやさしさがあります。本記事では、明日への活力を湧きたせてくれる膨大な講話の中から、「努力」についてのお話をお届けします。

あらゆる知恵とおろかさを混ぜた長期的な努力

今日は最善を尽くすという意味についてお話をしてみたいと思います。

最善を尽くすとか最善の努力とかいうようなことは日常考えておりますが、たいていはなかなか最善を尽くしてはおらんのではないかと思うのであります。

たとえば試験の前の晩に夜通し勉強をするとか、決算期に大騒ぎをするとか、いろいろあります。そういう試験の前の徹夜とかいうようなことは、怠けるよりは努力ですからよいことではありますけれども、決して最善の努力ではないと思います。

それから覚悟を決めて夜も眠らないで勉強を3ヶ月ばかりやった結果、おかげで病気になった。病気にならないまでも憂うつになった。どうも体の調子が悪いというようなことも、最善の努力ではないと思います。

最善の努力というのは、やはりあらゆる条件を考え、いかようにしたら最終の目的を達し得るかというような、あらゆる状況を考えることです。したがって体の条件、その他も考えて、長くやれば体がもたないような努力は決して最善の努力ではないと思います。

実は若い時の私どももそうでありましたが、「ハチマキをして目をつり上げて」というような努力は格好はよいのでありますが、そんな努力で本当に素晴らしい業績とか世界的な成果をあげるというのはおそらくできないと思います。命をかけた努力というものはみなある意味では非常にゆとりを持った、しかし、いかなる場合にも決して揺るぎのない努力であります。それはあらゆる知恵とあらゆるおろかさとを混ぜたような努力であります。

最善の努力と申しましても、これは長い期間にわたるものと一時的なものがあります。一時的なものは目的もはっきりして、多くは強制されたというか、やむにやまれないどうしてもそうせねばならんというふうな場合が多いのでありまして、目的もはっきりしておりますし、短期間でもありますから普段から、体を鍛えておればたいしたことはないと思います。それほど積極的でなくとも、周囲の空気に励まされてそういう努力はできると思うのであります。

問題は長期的な努力と思うのであります。それは人間個人としても一生の目的があります。また会社としても会社の仕事があります。さらには日本と世界というような問題もあります。

日本と世界というような話は、みなさんにはピンと来ないと思います。しかし、やがてここにおいでになる方々が私どもの年代になる頃には、日本のことすなわち世界のことになると思います。21世紀はそうだと思うのであります。世界のことを考えないで日本のことは考えられんようになります。

たとえば現在のアメリカがそうであります。これは日本の国がだんだんと世界的に成長することによって、個人も世界のことを考えないわけにはいかないと思われるのであります。ですから長期的という言葉の中にはいろいろの意味があります。

大切なのは体も精神も疲れないこと

要するに私が言いたいことは、ただ一時の興奮に乗ってやるというようなことではハチマキ姿の短期型の最善の努力はできても、本当に自分の一生を貫く、あるいは会社の運命をかけるというふうな大きな最善の努力はできないであろうと思うのであります。

とにかく疲れるような努力の仕方は、いかに熱心であってもまだ分別の足らない努力であります。疲れてもその疲れがひと晩眠ることによって翌朝治るというふうな努力の型でなければなりません。

先ほど私が朝2時から起きて云々と申しましたが、確かにその日の勉強の予定がありますから、時によると睡眠は3時間くらいの時もありました。起きる時はちょっと辛いけれど、それでも精神力によって、「起きてしまえばなんとかなる」という程度の努力でなければ体はもたないのであります。

疲れないような努力、それには体もありますが同時に精神の状態も大切です。他のことは考えずその仕事だけを考えておるという状態になれば、だいたい健康な人はもつと思うのであります。

勉強をしてよく体を壊すとか、精神病になったとか言う人がいますが、あれはまさに嘘であります。勉強だけをして神経衰弱になるなんてことはないのであります。

神経衰弱の主な原因は勉強そのものではなくて、くよくよしていることであります。「もししくじったらどうなるだろう」と必ずといってよいほど考えておるのであります。そんなことは勉強とは関係ないのであります。しくじった時は何度でも繰り返せばよいのであります。

しかもこれは難しいことでありますが、しくじったらばもとにまさる勇気をもってやれることができれば最高であります。

しかしこれは私もあまり大きな声で言えることではありません、しくじったらやはりシュンとします。しかし、「しくじってもやる」「しくじるごとに勉強だ」、仮にそういうことができたらば、決して神経衰弱になることはありません。

私も朝2時に起きるという覚悟をして実行するまでには9月に入学して10月頃から神経衰弱になって12月の年の暮れに覚悟を決めて死ぬか生きるか知らんけれども、ひとつやろうということで翌年の1月から朝2時を実行したのであります。

それまではどうしよう、こんなことでは思うように勉強できない、このままではどうなるのであろうということで神経衰弱になったのでありますが、ベートーベンの伝記を読んでベートーベンも25歳の時にそういう状態になったことを知り、偉大なベートーベンにしてなおかつ然り、凡人我ごときが何をくよくよしとるかと考え、2時から起きるようになったのであります。

2時から起きるようになれば神経衰弱は治るのであります。だから乱暴なようでありますが、神経衰弱などというのは誠に贅沢な病だと私は言うのであります。乱暴なようですが、精神病、神経学者は私の言うことを学問的に肯定しているのであります。

しかし一人の人間が現に神経衰弱になった一人の人間に話をする時には、もう少しやさしいもののいいかたをせねばならんと思います。

(本記事は『平澤興講話選集 生きる力』第4巻「生き方の知恵」より一部抜粋・編集したものです) ◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇平澤興(ひらさわ・こう)

明治33年新潟県生まれ。京都帝国大学医学部を経て、大正13年京都帝国大学医学部解剖学教室助手。翌年同学部助教授。15年新潟医科大学助教授。昭和3年からスイス・ドイツ等に留学後、5年同大学教授。翌年、日本人腕神経叢の研究により医学博士号を取得。21年京都帝国大学教授。32年から京都大学総長を2期6年間務める。38年同大学名誉教授。その後、京都市民病院院長、京都芸術短期大学学長などを歴任。45年勲一等瑞宝章受章。平成元年6月17日、心不全のため京都市内で没。