2025年06月28日

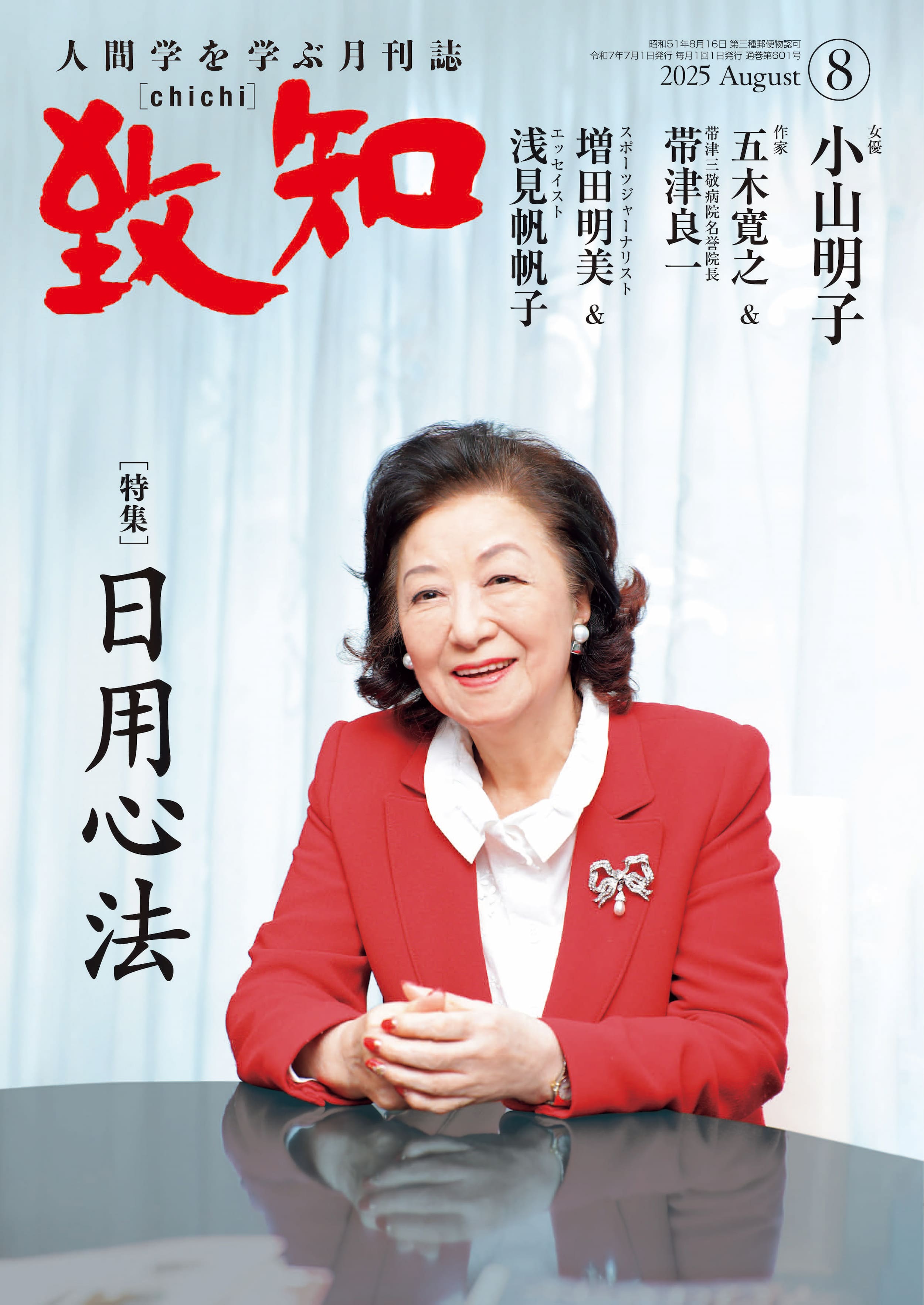

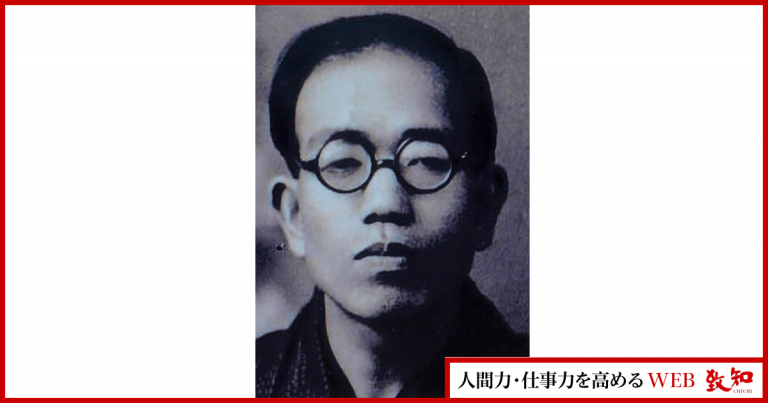

終戦後のシベリアで過酷なラーゲリ(強制収容所)に抑留されながら、勉強会や俳句の会を主宰し続け、不屈の精神を以て人間らしく生きることに徹した山本幡男。その壮絶な足跡は2022年に『ラーゲリより愛を込めて』として映画化され、脚光を浴びています。そんな氏が家族に書き残した遺書にまつわるエピソードを「山本幡男を顕彰する会」の岡田昌平会長に繙いていただきました。(本記事は月刊『致知』2024年6月号 特集「希望は失望に終わらず」より一部抜粋・編集したものです)

終戦後のシベリアで過酷なラーゲリ(強制収容所)に抑留されながら、勉強会や俳句の会を主宰し続け、不屈の精神を以て人間らしく生きることに徹した山本幡男。その壮絶な足跡は2022年に『ラーゲリより愛を込めて』として映画化され、脚光を浴びています。そんな氏が家族に書き残した遺書にまつわるエピソードを「山本幡男を顕彰する会」の岡田昌平会長に繙いていただきました。(本記事は月刊『致知』2024年6月号 特集「希望は失望に終わらず」より一部抜粋・編集したものです)

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

偉大なる凡人の最期

〈岡田〉

幡男は抑留生活中に数多の句を残しており、もし生きていれば偉大な文化人になっていたと思わされる名句ばかりです。中でも、最も私の胸を打つのが次の句です。

「小さきをば子供と思ふ軒氷柱」

幡男の生きる糧と同時に心残りでもあったのが、日本に置いてきてしまった妻と幼い四人の子供の存在でした。理不尽や不安に立ち向かうことができた一番の要因は、再会する未来を信じていたからでしょう。お互いの存在が未来であり、希望そのものだったのです。

ところが、幡男は1953年5月頃から喉の痛みを訴えるようになります。ろくな治療を受けられず、病状はみるみる悪化していく。仲間の嘆願書が認可されようやく診断を受けられた時には、喉頭癌性肉腫の末期と告げられました。

次第に声を出すことさえ困難な容態に陥りますが、幡男は引き続き俳句づくりに没頭します。句会の例会では病床に横たわりながら一つひとつの句に目を通し、選者としての務めを果たしました。

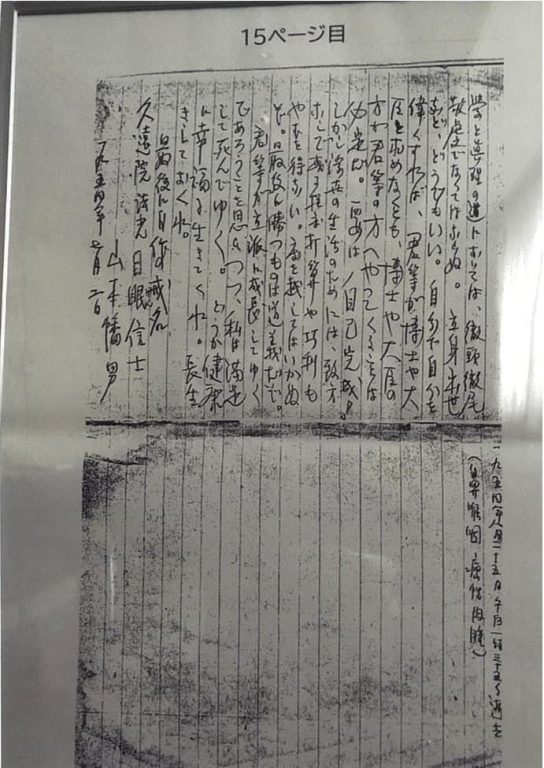

残念ながら、幡男の再起が絶望的であることは明白でした。満鉄時代の上司であり、ラーゲリで長年時間を共にした佐藤健雄は意を決して、遺書を勧めました。それは死の宣告に等しいものでした。

幡男もまた、命の限りを悟っていたのでしょう。もはやペンを持つことさえままならないにも拘らず、母・妻・子供らに宛てた遺書をたった一晩で書き上げました。全文はノート15頁に及びます。

そのすさまじい気力・執念には瞠目する他ありません。後日、「遺書は万一の場合のこと、100%悲観せずにやってゆこう」とメモを残しているように、最後まで希望を捨てない生き様は、仲間に多大な勇気を与えたことでしょう。

遺書を書き上げて1か月が経過した1954年8月、幡男はラーゲリの病室で静かに息を引き取りました。45年の生涯でした。

過酷なラーゲリに抑留されながら、人間らしく生きることに徹した山本幡男。幡男はなぜ生きる希望を失わなかったのか――。本記事では「『生きて帰るという希望を捨てたら死んでしまう』」「過酷なラーゲリで灯し続けた希望の光」をはじめ、その艱難辛苦の人生から見えてくる希望を失望に終わらせない要諦を、「山本幡男を顕彰する会」の岡田昌平会長に繙いていただきました。【詳細・購読は下記バナーをクリック↓】

〈「致知電子版」では全文お読みいただけます!〉

◇山本幡男(やまもと・はたお)

明治41年島根県隠岐島黒木村生まれ。東京外国語学校(現・東京外国語大学)に進学。昭和11年南満州鉄道会社の調査部に入社。20年日本降伏後ソ連に抑留され、スヴェルドルフスク収容所に収容。25年俳句をつくり合う「アムール句会」の活動を開始。29年喉頭癌性肉腫悪化のため収容所内の病室で逝去。

◇岡田昌平(おかだ・まさひら)

昭和17年島根県西ノ島生まれ。46年中央大学卒業。58年西ノ島町町長就任。平成10年「山本幡男を顕彰する会」を設立、以来現職。平成11年西ノ島町町長を退任。

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。