2026年01月16日

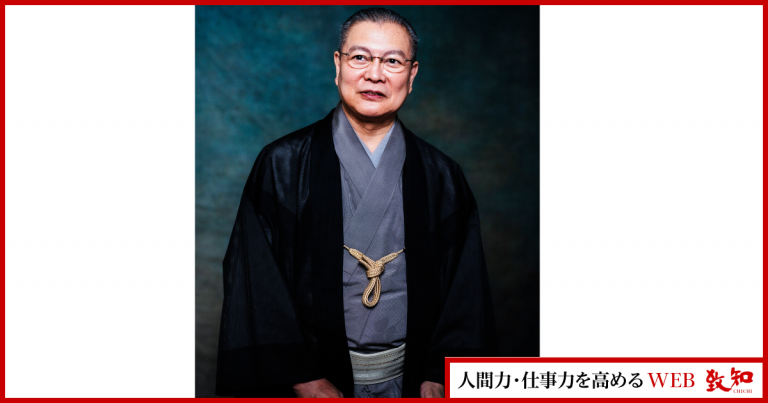

現在、女形の歌舞伎役者の生きる世界を鮮烈に描いた映画『国宝』が興行収入100億円を突破する大ヒットを記録しています。歌舞伎には、俳優の芸の魅力を引き立たせる「歌舞伎義太夫」がいることをご存じでしょうか。『致知』2023年10月号では、令和元年、58歳の若さで歌舞伎義太夫としては40年ぶり2人目となる重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された竹本葵太夫氏にご登場いただきました。伊豆大島の一般家庭に生まれ、国立劇場の研修生として伝統芸能の世界に飛び込んだ氏は、舞台や舞台以外の場面において、いかなる修錬を積んできたのでしょうか。その一途一心の歩みから、人生・仕事を発展させていく極意を学びます。(本記事は月刊『致知』2023年10月号特集「出逢いの人間学」より一部抜粋・編集したものです)

現在、女形の歌舞伎役者の生きる世界を鮮烈に描いた映画『国宝』が興行収入100億円を突破する大ヒットを記録しています。歌舞伎には、俳優の芸の魅力を引き立たせる「歌舞伎義太夫」がいることをご存じでしょうか。『致知』2023年10月号では、令和元年、58歳の若さで歌舞伎義太夫としては40年ぶり2人目となる重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された竹本葵太夫氏にご登場いただきました。伊豆大島の一般家庭に生まれ、国立劇場の研修生として伝統芸能の世界に飛び込んだ氏は、舞台や舞台以外の場面において、いかなる修錬を積んできたのでしょうか。その一途一心の歩みから、人生・仕事を発展させていく極意を学びます。(本記事は月刊『致知』2023年10月号特集「出逢いの人間学」より一部抜粋・編集したものです)

◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。

1年12冊の『致知』ご購読・詳細はこちら。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

楽屋の雑用が舞台に繋がっている

——葵太夫さんは、歌舞伎義太夫の道を45年以上にわたって一途一心に歩んで来られました。

〈竹本〉

義太夫節は、江戸時代中期に竹本義太夫という人が創出した邦楽で、その流れはいま人形浄瑠璃文楽の劇音楽として伝わっております。一方、人形浄瑠璃文楽の演目を歌舞伎の世界に取り入れる際に生まれたのが歌舞伎義太夫(歌舞伎音楽竹本)なんです。

人形浄瑠璃文楽の人形相手の語り方と、生身の歌舞伎俳優相手の語り方では自ずと違ってきますから、歌舞伎を専門とする義太夫節の演奏者が現れました。具体的にはどう違うかというと、人形浄瑠璃文楽では、物語のドラマを語り聞かせることに主眼が置かれていますが、歌舞伎の場合は、あくまでも俳優さんの芸の魅力を引き立たせるために語ります。

ですから、三味線弾きの方と暗黙の呼吸を合わせ、「きょうは速いな」「きょうはゆっくりだな」というように、その俳優さんが演技しやすいよう、その都度対応していくことが重要になります。俳優主体の歌舞伎義太夫は、人形浄瑠璃文楽の本格的な義太夫節と比べて演奏の厳しさが少し緩いといいますか、一段下に見られるんですね。

しかし、生身の俳優さんに制約された中でいかに自分の芸を出していくか、そこに苦労があり面白みがある。そう思っています。

——それぞれ個性溢れる俳優さんの魅力をうまく引き出すコツのようなものはあるのでしょうか。

〈竹本〉

同じ俳優さんでも、お年を召すにつれて足が利かなくなったり、同じ舞台でも、その日の体調次第で前日と少し違った部分が出てきます。そのあたりの調整の呼吸はもう経験です。日々の積み重ねでだんだん分かってくる。

それに関して私がいつも若手に言っているのは、「楽屋の用事、雑用がきちんとできなきゃいけない」ということです。

例えば、師匠方が着替えをする時にどのタイミングで着物を着せたらよいのか、あるいはどのタイミングでお茶を出したらよいのか、それが舞台で俳優さんのタイミングを見計らうことに全部通じるんです。

——雑用が舞台に繋がっている。

〈竹本〉

ええ、全部繋がっています。なので、お茶出しが下手な人は、やはり舞台でも機転が利かない。私もこの世界に入ったばかりの頃、先輩に楽屋の用事が舞台の機転、気働きに繋がるんだと、真っ先に教えていただきました。

また、見計らいというのは、結局は「思いやり」なんですよ。バタバタ着物を着ている時にお茶を出しても埃が入りますからね、帯を結び終わって座布団に座るタイミングですっと出す。これは相手を慮る思いやりの心なんです。

舞台でも、俳優さんの芝居の邪魔になるような声を出さない。作品に込められた心情を汲み取ってお客様に聞いていただく。それらは俳優さん、お客様への思いやりの心がないとできません。

ですから、「思いやりの心を持て」「心・技・体の中でまず心がちゃんしていないといけないよ」ということも弟子たちにはよく伝えています。

——そうすると、歌舞伎俳優さんのほうでも、この人と組めば自分の力が十分に発揮できる、という相性も出てくるのでしょうか。

〈竹本〉

そうですね。いくらお稽古を重ねても、俳優さんからお声がかからなければ、私共は舞台に上がることはできません。ですから、俳優さんに「あなたとやるとやりいい」と言って、お引き立ていただけることが一番嬉しいことなんです。

◉本記事では、「芸は自分だけのものではない」「運命の紐を一発で引き当てた」「口伝は師匠にあり 稽古は花鳥風月にあり」等、一般家庭から研修生の身で伝統芸能の世界に入り、人間国宝となった今日にいたるまでの歩みをお話しいただきました。竹本さんの歩みには、仕事で結果を出す上で、また出逢いに恵まれる上で、日頃の姿勢がいかに重要かを教えられます。

◇竹本葵太夫(たけもと・あおいだゆう) ◎各界一流プロフェッショナルの体験談を多数掲載、定期購読者数No.1(約11万8,000人)の総合月刊誌『致知』。人間力を高め、学び続ける習慣をお届けします。※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

昭和35年伊豆大島(東京都)生まれ。51年女流義太夫の竹本越道に入門。55年国立劇場第三期竹本研修修了。以後、竹本扇太夫、竹本藤太夫、豊澤瑩緑、鶴澤英治、豊澤重松、文楽の竹本源太夫らに師事しながら、数多くの舞台を経験し、現在に至る。第37回芸術選奨文部大臣新人賞、第37回伝統文化ポーラ賞優秀賞、日本芸術院賞など受賞多数。令和元年、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。