2023年06月28日

米沢藩を立て直した名君・上杉鷹山の師といえば、江戸時代の儒学者・細井平洲の名が挙げられます。平洲は鷹山が少年期に江戸屋敷にいた時から教育係を務め、米沢に移ってからも時折招かれては藩民たちの教育を指導していました。本記事では、東海市立平洲記念館館長・立松彰さんに、師・平洲の影響が垣間見え、鷹山の人柄が偲ばれるある逸話を紹介していただきます。

米沢藩を立て直した名君・上杉鷹山の師といえば、江戸時代の儒学者・細井平洲の名が挙げられます。平洲は鷹山が少年期に江戸屋敷にいた時から教育係を務め、米沢に移ってからも時折招かれては藩民たちの教育を指導していました。本記事では、東海市立平洲記念館館長・立松彰さんに、師・平洲の影響が垣間見え、鷹山の人柄が偲ばれるある逸話を紹介していただきます。

上杉鷹山が名君たるゆえん

〈立松〉

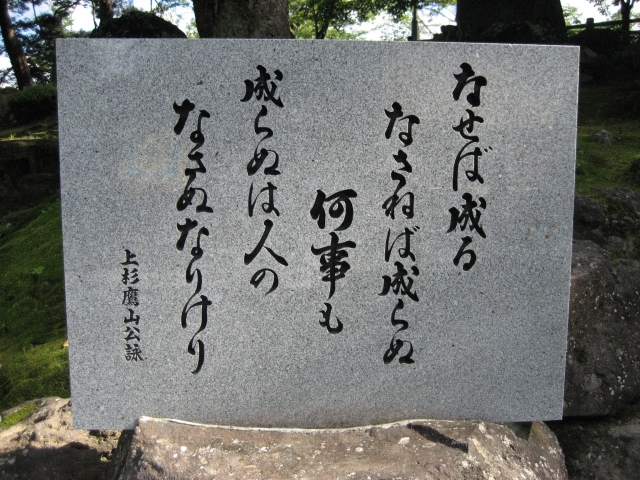

藩主となった鷹山は米沢にいても江戸の平洲を生涯の師と仰ぎ、様々な改革を成功させます。その詳細は割愛しますが、質素倹約や殖産興業、藩校・興譲館を軸とする藩民教育などがその柱でした。

名君・鷹山の人柄を示す1枚の手紙があります。ある農家のお婆さんが娘に当てた手紙で、原文はカタカナ表記ですが、ここでは漢字とひらがなを交えて読みやすく表現してみます(一部抜粋)。

「秋稲の散切(ざんぎ)り干し終(しま)い、夕立がきそうで気をもんでいたら、二人のお侍が通りかかって、お手伝いを受けた。帰りに刈り上げ餅あげ申す、どこへお届けするかと聞いたら、お上屋敷北の御門から言っておくとのこと。それで福田餅三十三丸めて持って行き候(そうろう)ところ、お侍どころかお殿様であったので、腰が抜けるばかりで、たまげはて申し候。そして、ご褒美に銀五枚いただき候。それで家内中と孫子残らずに足袋くれやり候」

夕立の前、農作物を納屋にしまうのを手伝ってくれた通りがかりの侍が、実は藩主・鷹山だったことを後で知って腰を抜かすほど驚いたという内容です。鷹山が家臣一人だけを伴い、お忍びで庶民の様子を見て回っていたことも感動的ですが、そこにはもう一つの目的がありました。その年の米の出来具合を自分の目で確かめようとしていたのです。万一、不作と予測できれば、他処に買いつけに走るなど早めに対処することができるからです。

鷹山と平洲、師弟の絆

鷹山はこのほかにも、植物学者を集めて藩内の野山の植物で食べられるもの、食べられないものを分類した図録を作成し、領民に知らしめることもしています。天保の大飢饉の時、藩内から一人の餓死者も出さなかったのは、これらの危機管理の取り組みが功を奏したからに他なりません。

こういう藩主の姿を見て「この人のためなら」と思わない人がいるでしょうか。その名君を育てたのが他ならぬ平洲であることを思うと、教育者・平洲の偉大さを思わないではいられません。

平洲は藩主の心得として「国民の父母となれ」という教えを説きました。父母の役割とは我が子に食べる物、着る物を与え、安心して暮らし、教育を施すことです。鷹山はこの父母の立場を藩政の場で実践し、領民の信頼を得て藩の再建を進めたのです。

刑罰の面でも同じことがいえます。当時、米沢藩に限らず、賭博は極刑の死罪とされるのが通例でした。しかし、処せられる人は極悪人ばかりというわけではなく、仕事の合間につい博打をして捕らえられる間抜けな者が大半でした。

それに気づいた鷹山は、江戸の平洲に手紙を出し藩の掟の見直しを相談。その僅か5か月後には、全国に先駆けて死罪から所払いへと減刑する旨のお触れを出すのです。二人がいかに信頼関係で結ばれていたかが、この実話をとおしても知ることができます。

鷹山は3度、平洲を米沢に迎えていますが、最後に迎えたのは1796年、鷹山46歳、平洲69歳の時でした。平洲が到着する日、鷹山は待ちきれずに城から離れた関根普門院まで出迎えます。13年ぶりの再会を喜び合う二人の姿を見て、藩民たちは皆感涙にむせんだと伝えられます。

対面された普門院の境内には、「一字一涙」の石碑が立てられています。平洲はこの時の様子を高弟の久留米藩の樺島石梁に出した書簡に記し、一文字読むたびに涙を流したというのがこの言葉の意味ですが、師弟の絆を伝えて余りあります。

▲細井平洲・上杉鷹山対面の像(東海市)

(本記事は月刊『致知』2018年7月号特集「人間の花」より一部抜粋・編集いたしました)

◉《1/31(土)まで‼》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇細井平洲(ほそい・へいしゅう)

亨保13(1728)~享和元(1801)年。尾張の農家に生まれ、中西淡淵に学ぶ。米沢藩主上杉鷹山の師となり、藩校興譲館を創立。後に尾張名古屋藩の藩儒、藩校明倫堂の督学となった。また名古屋藩内各地で講演し、人々を教化した。著書『嚶鳴館遺草』『嚶鳴館遺稿』など。

◇上杉鷹山(うえすぎ・ようざん)

宝暦1(1751)~文政5(1822)年。江戸時代中期の大名。出羽国米沢藩9代藩主。 領地返上寸前の米沢藩再生のきっかけを作り、江戸時代屈指の名君として知られる。「鷹山」は藩主隠居後の号。

◇立松彰(たてまつ・あきら)

昭和24年愛知県生まれ。國學院大学文学部卒業後、東海市に奉職。教育委員会に籍を置き平成15年東海市立平洲記念館館・郷土資料館館長に就任。