2024年11月05日

幕末に起きた安政南海地震。大津波により多くの死者と壊滅的な被害が各地を襲う中、故郷の村を救うべく奔走した1人の男がいました。濱口梧陵(はまぐち ごりょう)──道端に積み上げられた稲むらに火をつけ、逃げ遅れた人々を安全な場所へと誘導した逸話は、のちに小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが著した『生神様』を通じて広く紹介され、『稲むらの火』の訓話として現在も語り継がれています。故郷の復興に尽力した梧陵の生涯を、中村学園大学教授の占部賢志先生に紐解いていただきました。※記事の内容や肩書はインタビュー当時のものです

史実に見る救出のドラマ

時は幕末、安政元(1854)年末のこと、紀伊半島沖を震源地とする「安政南海地震」が発生。マグニチュードは8.2と推定されていますが、紀伊半島西岸は地震そのものよりも津波による被害が甚大でした。

この時、紀伊和歌山藩有田郡広村では、当地在住の濱口梧陵(はまぐち ごりょう)(七代目儀兵衛)が住民救援のために死力を尽くして奔走するのです。

その崇高な行為は人々の感動を呼び、のち小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが著した『生神様』を通じて広く紹介され、また戦前の小学国語読本に「稲むらの火」と題して、五兵衛の名で取り上げられています。

* * *

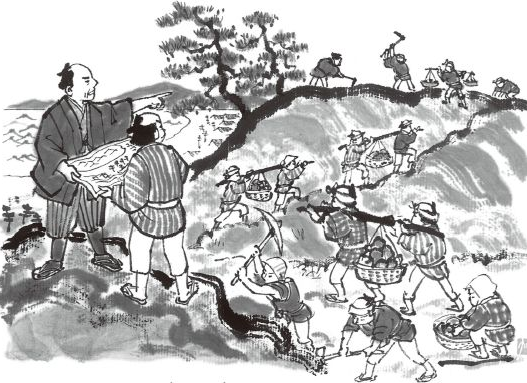

梧陵は、地震発生と同時にただちに行動を起こします。まず押し寄せてくるであろう津波に備えて、老人や子供、女性を当地の広八幡神社の境内に避難させました。

さらに盗難や火災などの二次災害を防ぐため、屈強な男たち30名ほどを3グループに分けて巡回させ、神社の境内に身を寄せている人々には、お粥を用意して食事を提供しています。

こうして一夜を明かした人々は無事を喜び合い、全員自宅に戻りました。ところが、安心したのも束の間、午後になって事態は急変します。再び巨大な地震が発生。それは前日の比ではありませんでした。梧陵はこう記録しています。

「七ツ時(午後4時)頃に至り大震動あり、其(そ)の激烈なる事前日の比に非ず。瓦飛び、壁崩れ、塀倒れ、塵烟(じんえん)空を蓋(おお)ふ。遙に西南の天を望めば黒白の妖雲片片たるの間、金光を吐き、恰(あたか)も異類の者飛行するかと疑はる」

空を見ると、この世のものとは思われない、異様な物体が駆けめぐっているようだったと記しています。はたして恐ろしい津波が襲ってきました。

この時も梧陵は救援の陣頭指揮をとります。逃げ遅れた住民を助け、避難させていましたが、みずからも津波に呑まれて流されたのです。流されながらも、どうにか丘の上に泳ぎ着いて難を逃れたといいます。

暫くして日没を迎えました。多くの人々は前日同様神社の境内に避難していたものの、いまだ行方不明の者もいました。そこで、梧陵は闇をついての救出活動に立ち上がったのです。

この時です、救援部隊十数名を率いて道ばたの稲むらに火をつけていきました。漆黒の闇の中で逃げ遅れた人々を安全な場所へ誘導する目印とするためでした。

この稲むらの火のお陰で実際に9名もの命が救われています。

梧陵の即断即決は見事に功を奏しましたが、その半生を見れば分かるように、「公」に貢献してきた人生体験があったからこそ、危機に直面して的確な判断を下すことができたのだと思われます。そうとしか言いようがない鮮やかな救出劇でした。

壮大な「広村堤防」の築造

さらに梧陵に感心させられるのは、津波が去った後に彼がとった一連の行動です。

梧陵は心身ともに疲弊した村人1400名の今後の生活をどうしたらいいか思案しました。中には生活の目途が立たず、村を離れようとする人々も出始めたのです。

そこで、まず近くの庄屋に懇願して年貢米50石を借り受け、みずからも玄米200俵を拠出しました。また私費を投じて漁船や農具を買い与えたり、家屋修復の支援金まで出したばかりか、50軒の仮設住宅を建て村人に提供したといいます。

しかし、ここに2つの難題が浮上しました。1つは、住民の間に津波襲来の可能性の高いこの地ではもう暮らせないと考える者が出てきたこと。もう1つには被災者への援助が逆に依存心を植えつけ、住民の自立心を弱めることになりはしないかという懸念です。

危機管理とは、非常事態さえしのげばいいのではありません。その後にやってくる気力の喪失、絶望感という新たな危機に立ち向かう必要があるのです。梧陵の念頭にあったのは、そのことでした。

こうして、この2つの課題の解決策として構想したのが本格的な防波堤の築造だったのです。具体的には、高さ5メートル、根っこの底面17メートル、土手の幅3メートル、全長650メートルに及ぶ壮大なもので、かつてない規模でした。

また築造する場所にも一工夫しています。江戸期の田地は、上田・中田・下田・下々田の4種類に分かれていて、上田は地味豊かな土地のため、他に比べ重い年貢を課されるのが常でした。

梧陵はこの上田の場所に堤防を築くことで埋めてしまおうと考えたのです。そうすることで、これまで住民を苦しめてきた重税が軽減される。梧陵ならではの知恵と言ってよいでしょう。

さらに工事に要する資金は、紀州藩に対して私費を投じて賄う旨、申し出ています。藩の支出を待っていたら工事が何時になるか分からないからです。梧陵のねらいはこうです。工事には村人を雇用するということ。そのことによって生活に困っている彼らに収入を得さしめることができるからです。

しかも工事には農閑期をあて賃金は日当で支払ったのでたいへん喜ばれたと伝えられています。安政5(1858)年12月に工事は完成。4年近くの間に延べ56736名の村人が従事し、生活の糧を得ることが可能となりました。

完成したこの防波堤が効果を発揮したのは、大正12(1923)年に高浪が襲来した時です。波は防波堤の前で押し返されています。また、昭和21(1946)年の津波の際にも若干の浸水程度で済んでいます。

いまも残る「広村堤防」は、その偉業を伝える歴史遺産にほかなりません。

(本記事は月刊『致知』2009年7月号 連載「語り継ぎたい美しい日本人の物語」より一部を抜粋・編集したものです)

◉2024年3月号特集「丹田常充実」で、濱口梧陵が紹介されています↓↓◉

詳細は下のバナーをクリック

◉2026年、仕事でも人生でも絶対に飛躍したいあなたへ――

《終了間近》月刊『致知』と人気書籍をお届けする「新春お年玉キャンペーン」を期間限定開催中。

※動機詳細は「③HP・WEB chichiを見て」を選択ください

◇占部賢志(うらべ・けんし)

昭和25年福岡県生まれ。九州大学大学院博士課程修了。高校教諭、一般社団法人日本教育推進財団顧問を歴任。傍ら、NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡「日本のこども大使育成塾」塾長などを務める。著書に『語り継ぎたい美しい日本人の物語』『子供に読み聞かせたい日本人の物語』(共に致知出版社)などがある。